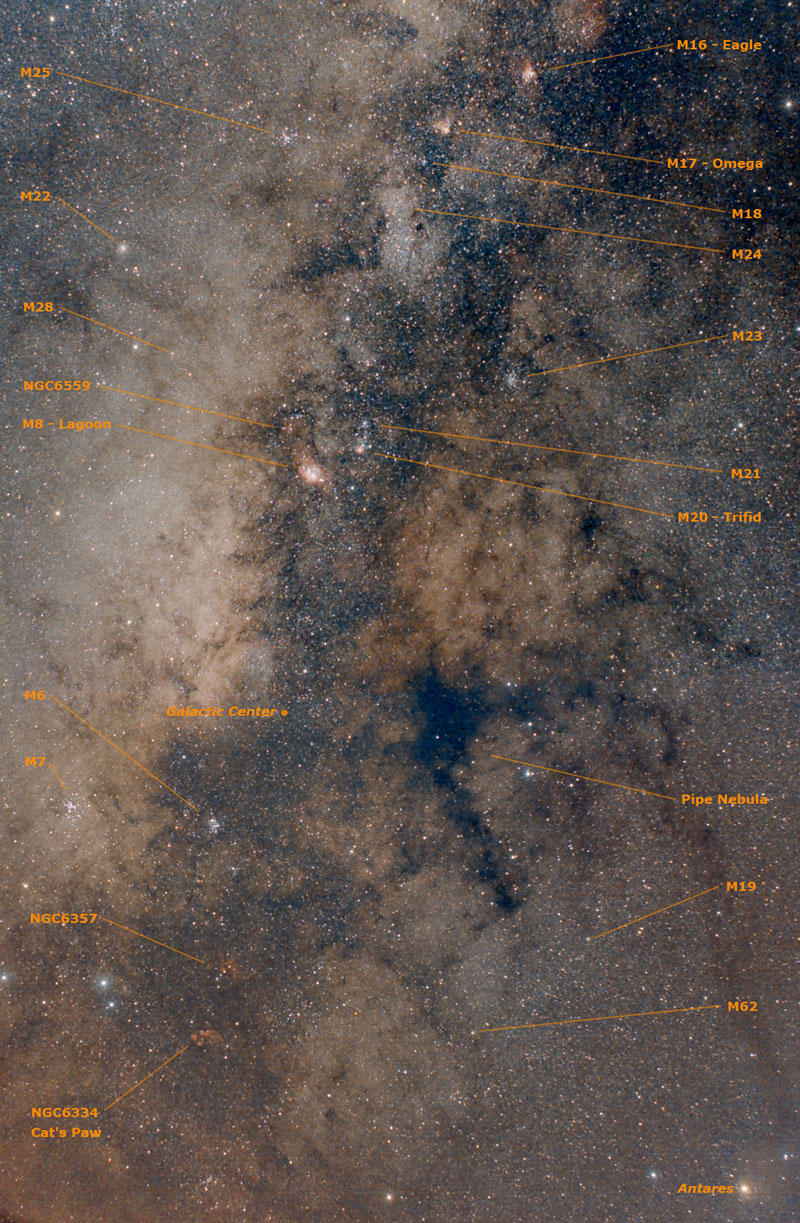

Credit und Bildrechte: Jamie Fernandez

Beschreibung: Der Himmel um das Zentrum unserer Galaxis zeigt eine große Vielfalt kosmischer Wunder. Viele davon sind an einem dunklen Beobachtungsort mit einem gewöhnlichen Fernglas zu sehen. Zu den Sternbildern um das galaktische Zentrum zählen Schütze (Sagittarius), Waage (Libra), Skorpion (Scorpius), Schild (Scutum) und Schlangenträger (Ophiuchus).

Zu den Nebeln zählen die Messierobjekte M8, M16 und M20, aber auch der Pfeifen– und der Katzenpfotennebel. Auch offene Sternhaufen sind zu sehen, wie etwa M6, M7, M21, M23, M24 und M25, aber auch der Kugelsternhaufen M22.

Ein Loch im Staub nahe dem galaktischen Zentrum, das als Baades Fenster bekannt ist, es befindet sich zwischen M7 und M8 und zeigt eine helle Region voller weit entferner Sterne. Wenn ihr den Mauspfeil über das Bild schiebt, seht ihr eine nicht beschriftete Version.