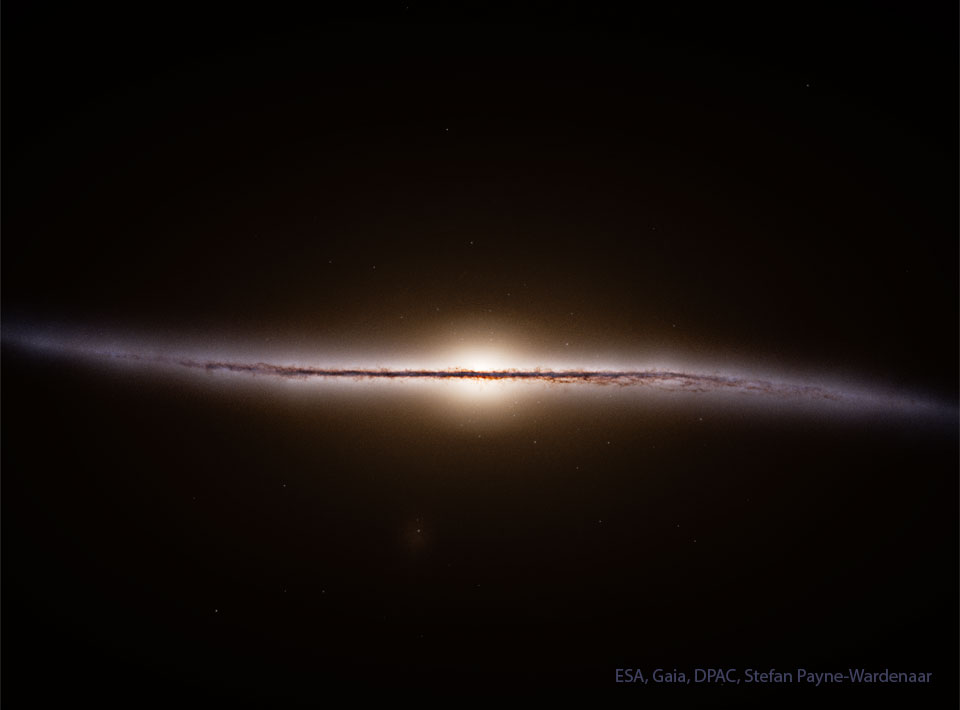

Illustrationscredit: ESA, Gaia, DPAC, Stefan Payne-Wardenaar

Wie sieht die Milchstraße von der Seite aus? Ein echtes Foto zu machen ist unmöglich, weil wir uns ja in dieser Galaxie befinden.

Vor kurzem wurde allerdings so eine Außenansicht mit Hilfe der genauen Positionen von mehr als einer Milliarde Sternen erstellt. Die Daten stammen von der ESA Mission Gaia. Die Darstellung zeigt, dass unsere Milchstraße eine sehr dünne zentrale Scheibe hat, so wie viele andere Spiralgalaxien auch. In dieser Scheibe befinden sich unsere Sonne und alle Sterne, die wir nachts sehen.

Obwohl es vorher schon Vermutungen dazu gab, war die in den äußeren Bereichen kurvige Form der Scheibe doch eine Überraschung. Die Farben des gebogenen zentralen Bandes der Galaxie stammen überwiegend von dunklem Staub, hellen, blauen Sternen und roten Emissionsnebeln.

Im März wurde die erfolgreiche Gaia-Mission beendet. Doch die Analyse der Daten wird noch lange weitergehen.

800px.jpg)