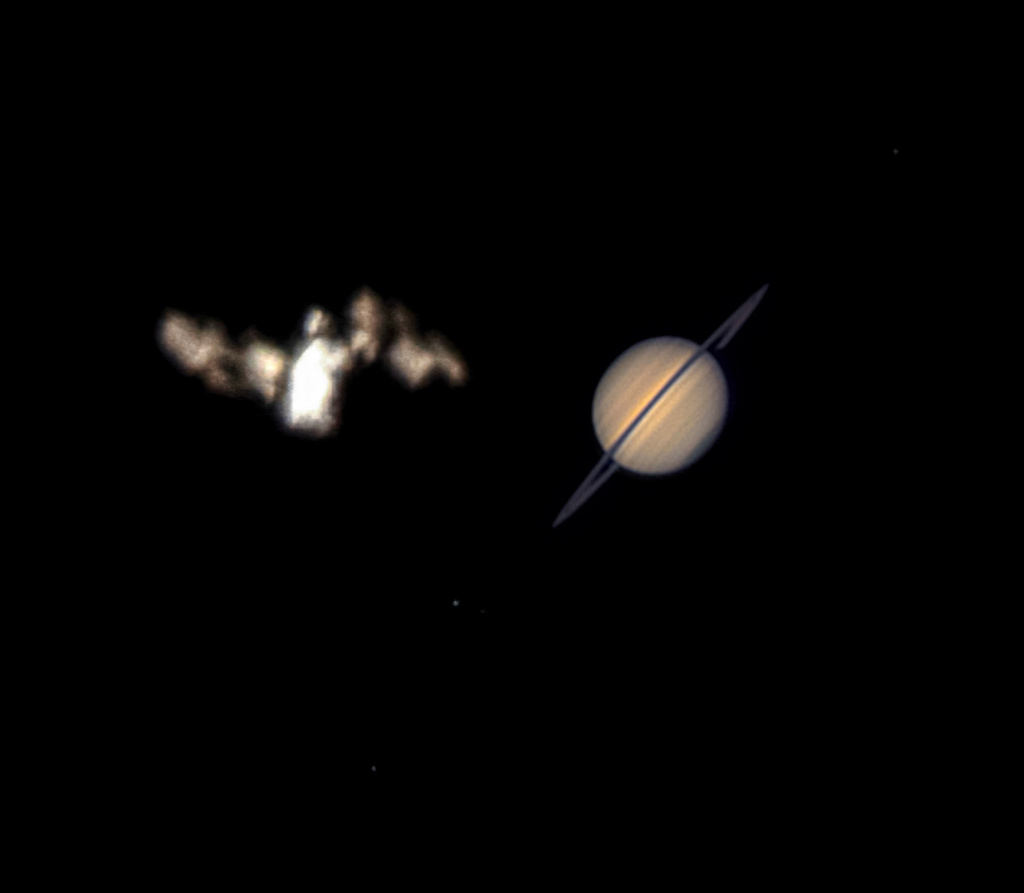

Bildcredit und Bildrechte: A.J. Smadi

Diesen Monat geht Saturn um Mitternacht auf. Seine Ringe sind derzeit so ausgerichtet, dass wir von der Erde aus auf ihre Kante blicken.

In den frühen Morgenstunden am 6. Juli hat Saturn kurz mit der Internationalen Raumstation (ISS) für ein Foto posiert. Diese besondere Aufnahme war nur in einer Straße in Washington (USA) möglich. Für dieses Bild war viel Planung notwendig. Es entstand aus mehreren Einzelbildern aus einer Videoaufnahme und zeigt den Moment, als Saturn und die ISS sich im Teleskop am nächsten waren. Da sich die ISS in einem niedrigen Orbit befindet, beträgt der tatsächliche Abstand zwischen ihr und dem Gasriesen beinahe 14 Milliarden Kilometer! Obwohl die scheinbare Größe vergleichbar ist, war die ISS um vieles heller als Saturn. Die Helligkeit des Planeten wurde deshalb auf dem fertigen Bild erhöht.

Nur durch überaus präzise zeitliche Planung und die Wahl des genauen Beobachtungsortes war dieses Foto einer ISS-Saturn-Konjunktion überhaupt möglich.