Credit und Bildrechte: Andrew Truscott und Randall Hulet (Rice U.)

Beschreibung: Warum klumpt Materie nicht? Das gleiche Prinzip, das den Kollaps von Neutronensternen und Weißen Zwergen verhindert, bewahrt auch Menschen vor der Implosion und macht gewöhnliche Materie zum fast leeren Raum.

Der Grund dafür, den man beobachten konnte, ist das paulische Ausschlussprinzip. Dieses Prinzip besagt, dass identische Fermionen – eine Art Elementarteilchen – bei gleicher Ausrichtung nicht zur selben Zeit am selben Ort sein können. Die andere Art von Materie – Bosonen – haben diese Eigenschaft nicht, wie durch in jüngster Zeit erzeugte Bose-Einstein-Kondensate gezeigt werden konnte.

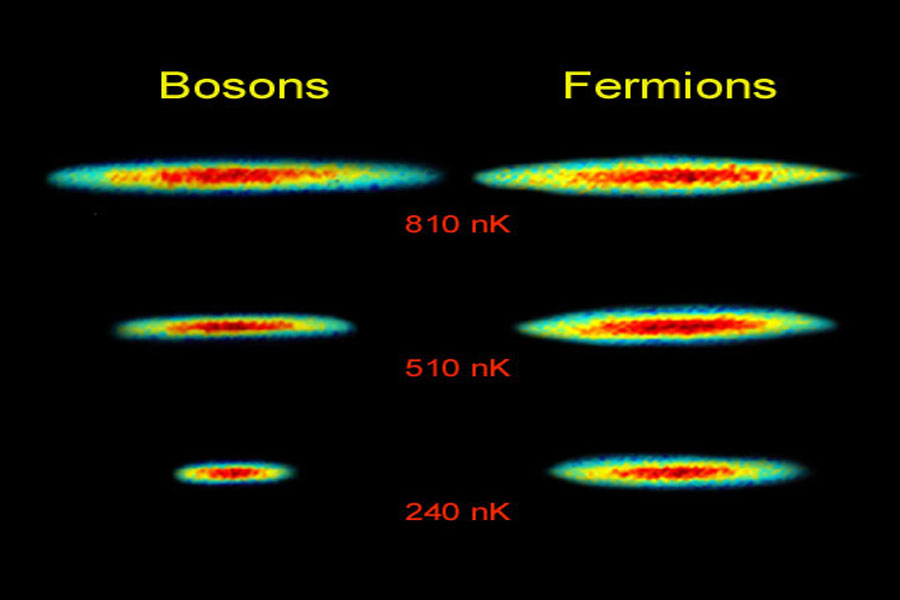

Zu Beginn dieses Jahrzehnts wurde das paulische Ausschlussprinzip im Bild oben in Form von Wolken zweier Lithiumisotope graphisch dargestellt. Die linke Wolke enthält Bosonen, während die rechte Wolke aus Fermionen besteht. Wenn die Temperatur fällt, bündeln sich die Bosonen, während die Fermionen auf Distanz bleiben.

Der Grund für das paulische Ausschlussprinzip und die physikalischen Grenzen des Prinzips sind nach wie vor unbekannt.