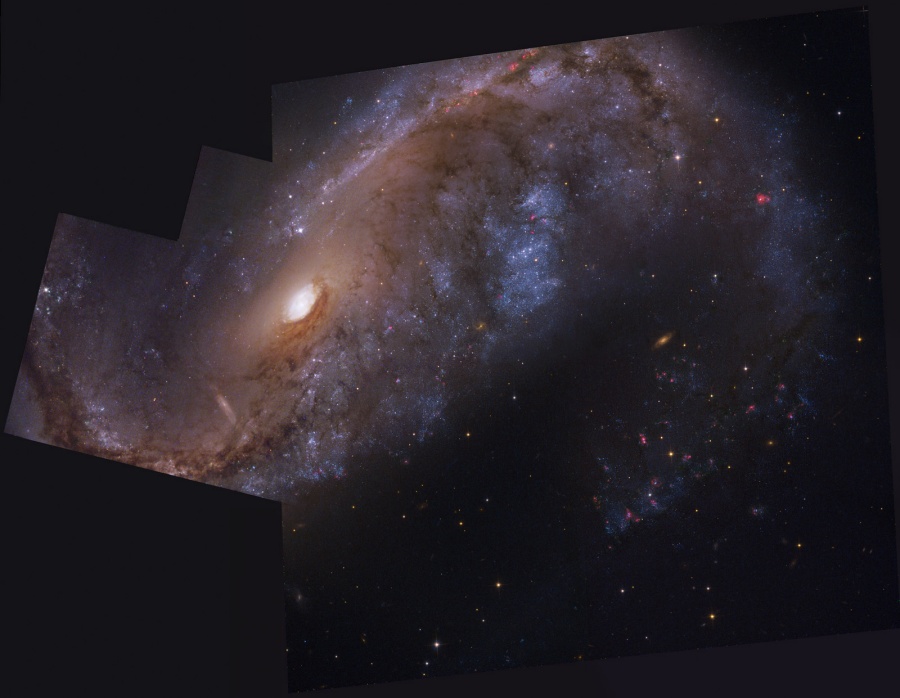

Bildcredit und Bildrechte: Fred Lehman (Beobachter des dunklen Himmels von Süd-Florida)

Beschreibung: Diese scharfe Teleskopaufnahme zeigt den Kugelsternhaufen Omega Centauri (NGC 5139). Er ist zirka 15.000 Lichtjahre entfernt und hat einen Durchmesser von 150 Lichtjahren. Mit seinen etwa 10 Millionen Sternen, die viel älter sind als die Sonne, ist Omega Cen der größte von ungefähr 200 bekannten Kugelsternhaufen, die im Halo unserer Milchstraße wandern. Obwohl die meisten Sternhaufen aus gleich alten Sternen mit ähnlicher Zusammensetzung bestehen, sind im rätselhaften Omega Cen verschiedene Sternpopulationen unterschiedlichen Alters und chemischer Zusammensetzung vorhanden. Daher könnte Omega Cen der übrig gebliebene Kern einer kleinen Galaxie sein, die mit der Milchstraße verschmolzen ist.