Bildcredit und Bildrechte: John Ambrose

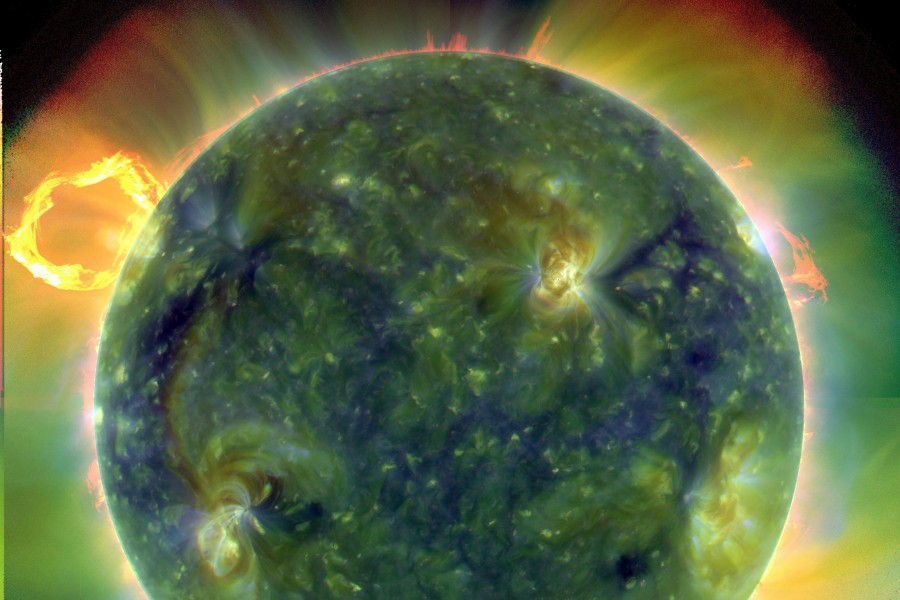

Beschreibung: Bei seiner Opposition Ende Jänner leuchtete der Mars sehr hell mitten im Sternbild Krebs (Cancer) am Nachthimmel des Planeten Erde. Inzwischen wurde der Rote Planet blasser, befindet sich aber im April und Mai immer noch im Krebs. Mitte April wanderte der Mars deutlich zum berühmten Sternhaufen M44 im Krebs, dem Bienenstockhaufen. M44 ist eher unter einem älteren Namen bekannt: Praesepe, die lateinische Bezeichnung für Wiege oder Krippe.

Der gelbliche Mars ist auch auf dieser 60 Sekunden belichteten Aufnahme vom 14. April abgebildet. M44 und Mars stehen nahe der Bildmitte hinter einer Kiefer. Natürlich sind die Sterne von M44 etwa 600 Lichtjahre entfernt, während Mars eher 600 Lichtsekunden von der Erde entfernt ist.

Das Digitalfoto entstand mit einer Kamera, die auf ein Teleskop montiert war, das den Sternen am dunklen Himmel über einem Campingplatz in Virginia (USA) nachgeführt wurde. Während der Aufnahme beleuchteten die Lichter eines vorbeifahrenden Autos kurz die Äste des Baumes.