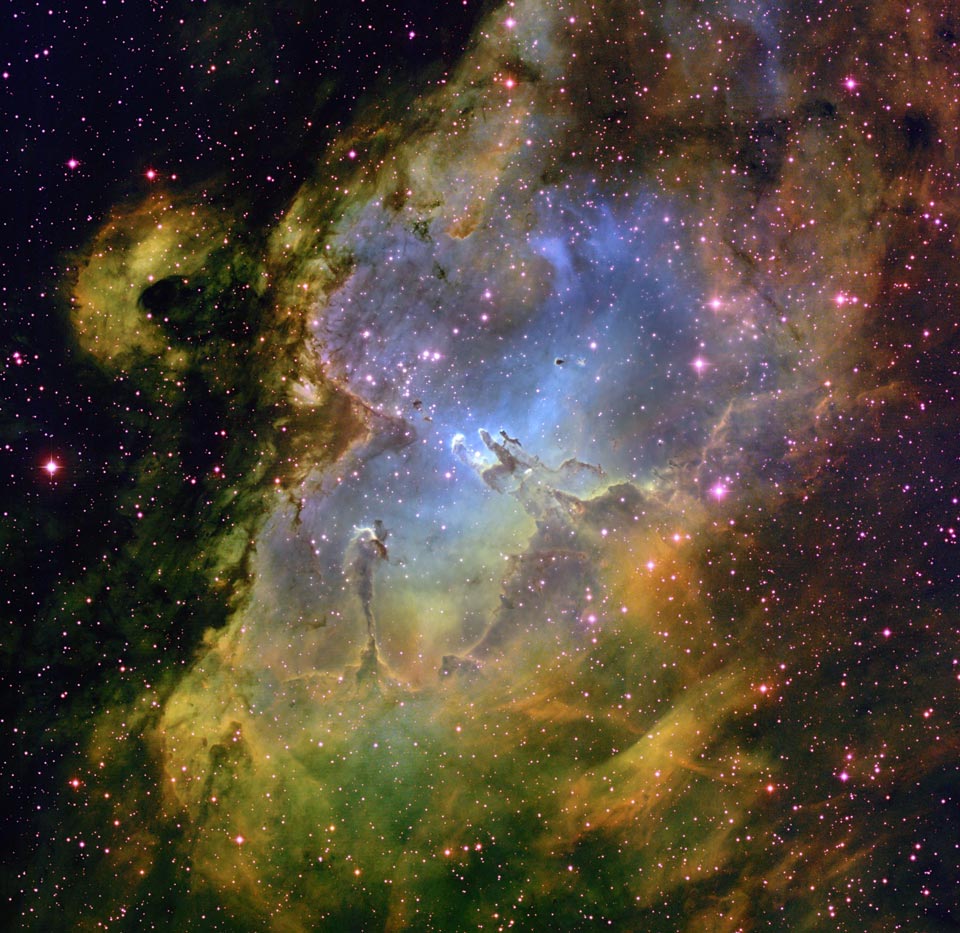

Bildcredit und Bildrechte: T. A. Rector und B. A. Wolpa, NOAO, AURA

Von Weitem sieht das Ganze wie ein Adler aus. Doch ein genauer Blick auf den Adlernebel zeigt, dass die helle Region ein Fenster ins Innere einer großen, dunklen Staubhülle ist. Das Fenster gibt den Blick frei auf eine hell erleuchtete Werkstatt. Dort entsteht ein offener Sternhaufen.

In der Höhle bleiben große Säulen und runde Globulen aus dunklem Staub und kaltem Molekülgas übrig. In ihrem Inneren entstehen immer noch Sterne. Schon sind mehrere junge, blaue Sterne zu sehen. Ihr Licht und ihre Winde fackeln die übrig gebliebenen Fasern ab und schieben die Wände aus Gas und Staub zurück.

Der Adler-Emissionsnebel ist als M16 katalogisiert. Er ist an die 6500 Lichtjahre entfernt und ungefähr 20 Lichtjahre breit. Man sieht ihn mit einem Fernglas im Sternbild Schlange (Serpens). Das Bild kombiniert drei spezifische abgestrahlte Farben. Es wurde mit dem 90-Zentimeter-Teleskop auf dem Kitt Peak im US-amerikanischen Arizona fotografiert.