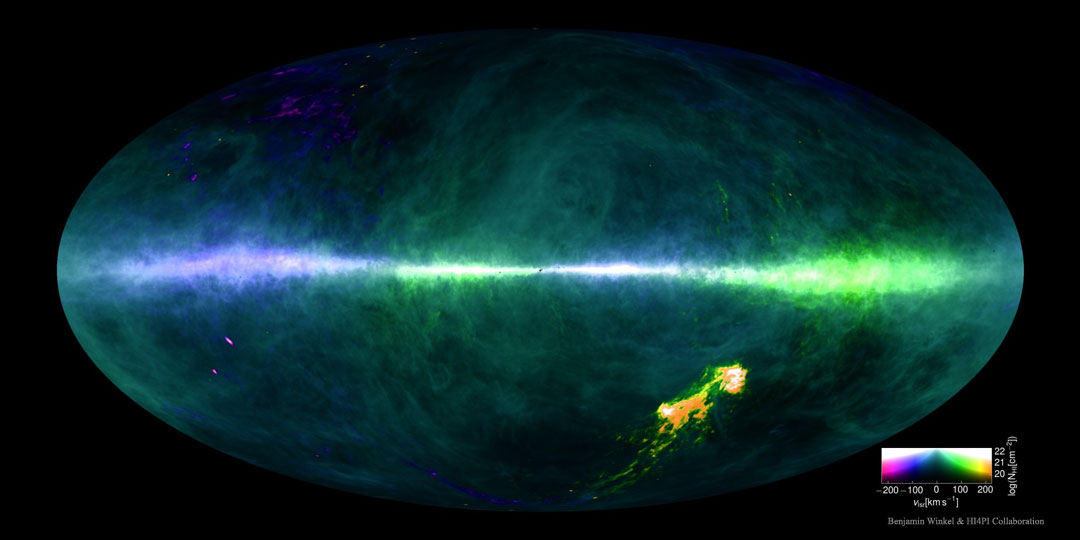

Bildcredit und Bildrechte: Alex Cherney (Terrastro, TWAN)

Was leuchtet rot am Himmel? Ein Polarlicht. 2012 strömte ein Sonnensturm großteils aus der aktiven Sonnenfleckenregion 1402. Er goss Teilchen über die Erde. Diese Teilchen regten die Sauerstoffatome hoch in der Erdatmosphäre an. Als die angeregten Elektronen in ihren Grundzustand zurückfielen, strahlten sie rotes Licht ab. Wenn die Sauerstoffatome tiefer in der Erdatmosphäre gelegen wären, wäre das Leuchten vorwiegend grün gewesen.

Dieses rote Polarlicht in großer Höhe schimmerte letzte Woche in der Nähe von Flinders in Victoria (Australien) über dem Horizont. Am Himmel leuchteten in dieser Nacht auch vertrautere, aber weiter entfernte Objekte. Links ist zum Beispiel die zentrale Scheibe unserer Milchstraße und rechts die Große und die Kleine Magellansche Wolke in ihrer Nachbarschaft. Ein Zeitraffervideo zeigt die Polarlichter dieser Nacht und das Umfeld der malerischen Szene. Warum der Himmel nicht auch grün leuchtete, ist nicht bekannt.