Bildcredit und Bildrechte: Daten: Subaru, NAOJ, NASA/ESA/Hubble – Montage und Bearbeitung: Roberto Colombari

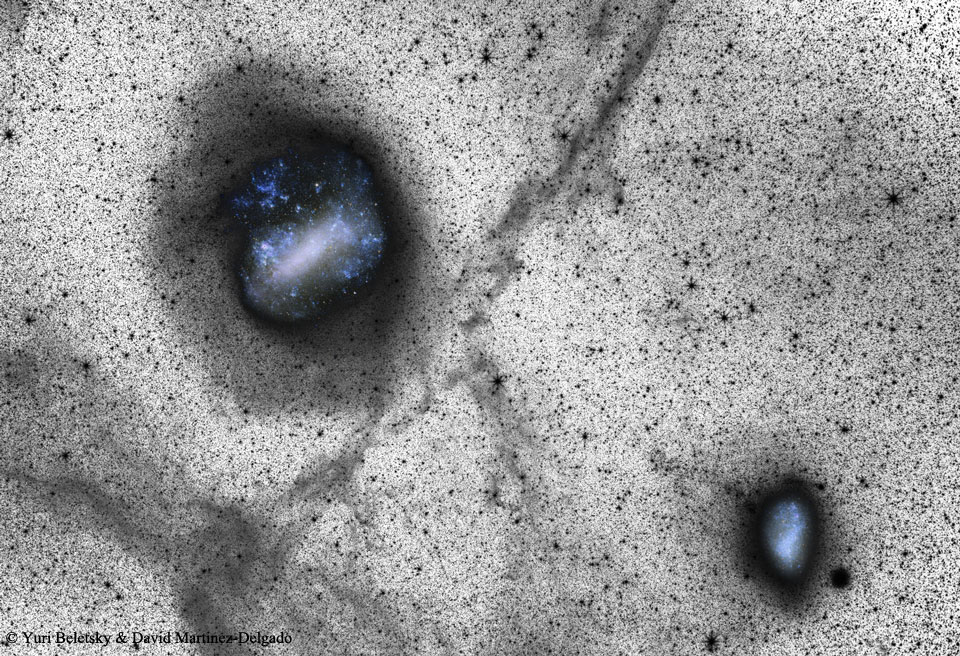

Im südlichen Sternbild Rabe kollidieren zwei große Galaxien. Sie sind etwa 60 Millionen Lichtjahre entfernt und als NGC 4038 und NGC 4039 katalogisiert. Die schwerfällige Katastrophe dauert Hunderte Millionen Jahre. Dabei kollidieren die Sterne in den beiden Galaxien nur selten.

Doch die großen Wolken aus molekularem Gas und Staub in den Galaxien kollidieren häufig. Das löst Episoden heftiger Sternbildung nahe dem Zentrum der kosmischen Karambolage aus. Diese faszinierende Ansicht ist breiter als 500.000 Lichtjahre. Sie zeigt auch junge Sternhaufen und Materie, die von den Gezeitenkräften weit aus dem Unfallschauplatz hinausgeschleudert wurden.

Das Mosaikbild entstand aus Daten des Subaru-Teleskops auf der Erde und des Weltraumteleskops Hubble. Subaru betont die ausgedehnten, zarten Gezeitenströme. Die extrem detailreichen Daten von Hubble zeigen die hellen Zentren der Galaxien. Das Aussehen der langen, gebogenen Schweife führte zum gängigen Namen für das Galaxienpaar: Die Antennen.