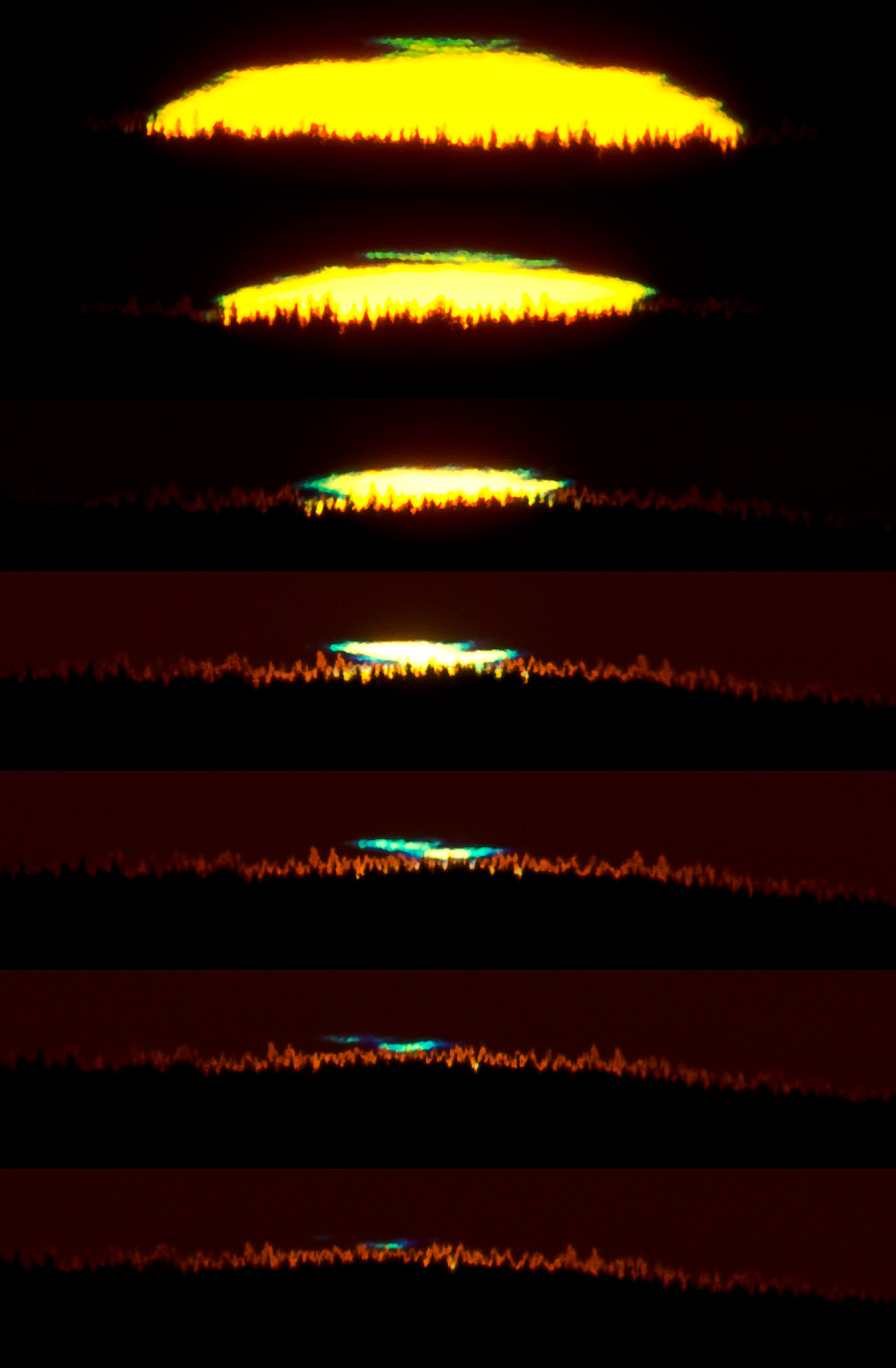

Bildcredit und Bildrechte: Luis Argerich

Die gleißenden Planeten Venus und Jupiter leuchten derzeit am Osthimmel in der Dämmerung. Auf dieser Meeres- und Himmelslandschaft begegnen sie dem Sternhaufen der Plejaden. Das Bild wurde Anfang der Woche in der Nähe von Buenos Aires in Argentinien aufgenommen.

Venus überstrahlt die Szenerie, rechts darunter ist der helle Stern Aldebaran. Morgenmenschen können die Planeten leicht erkennen. Dieses Himmelsporträt zeigt auch zwei kleine Welten im Sonnensystem, Vesta und Ceres. Sie sind für das bloße Auge nicht hell genug. Die Belichtungszeit der Digitalkamera zeigt sie jedoch gerade noch. Wenn ihr den Mauspfeil über das Bild schiebt, werden ihre Positionen angezeigt.

Letzten Juli schwenkte die Raumsonde Dawn der NASA in einen Orbit um Vesta ein. Bald endet ihr Besuch bei diesem Asteroiden im Hauptgürtel. Im August legt sie voraussichtlich ab und reist wie geplant zum Zwergplaneten Ceres, den sie 2015 erreicht.

10.-12. August 2012: Perseïden und Burggespräche auf Schloss Albrechtsberg