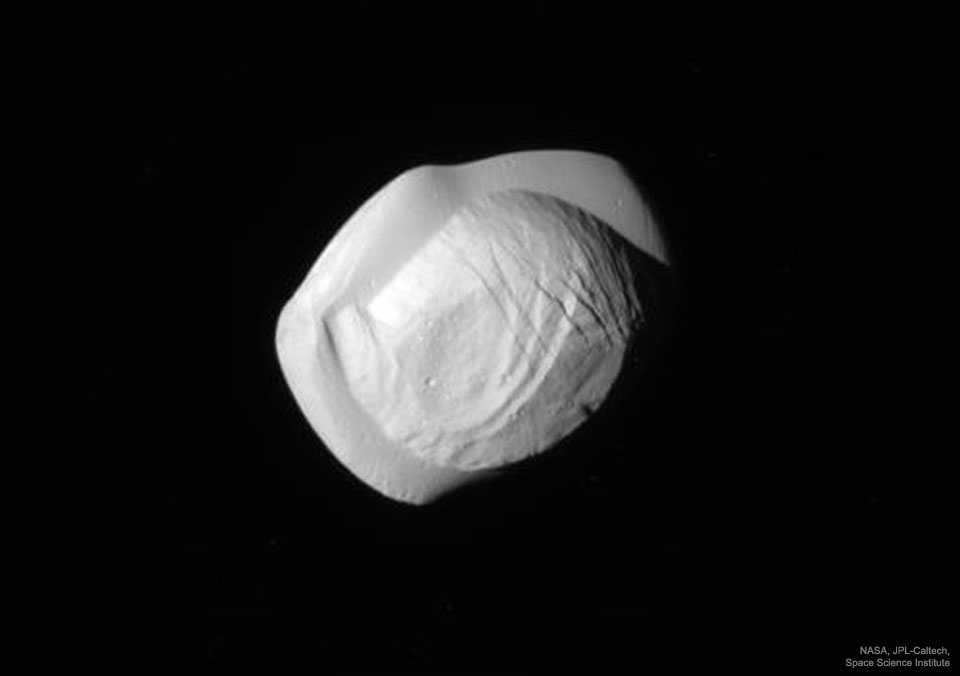

Bildcredit: Cassini-Bildgebungsteam, SSI, JPL, ESA, NASA

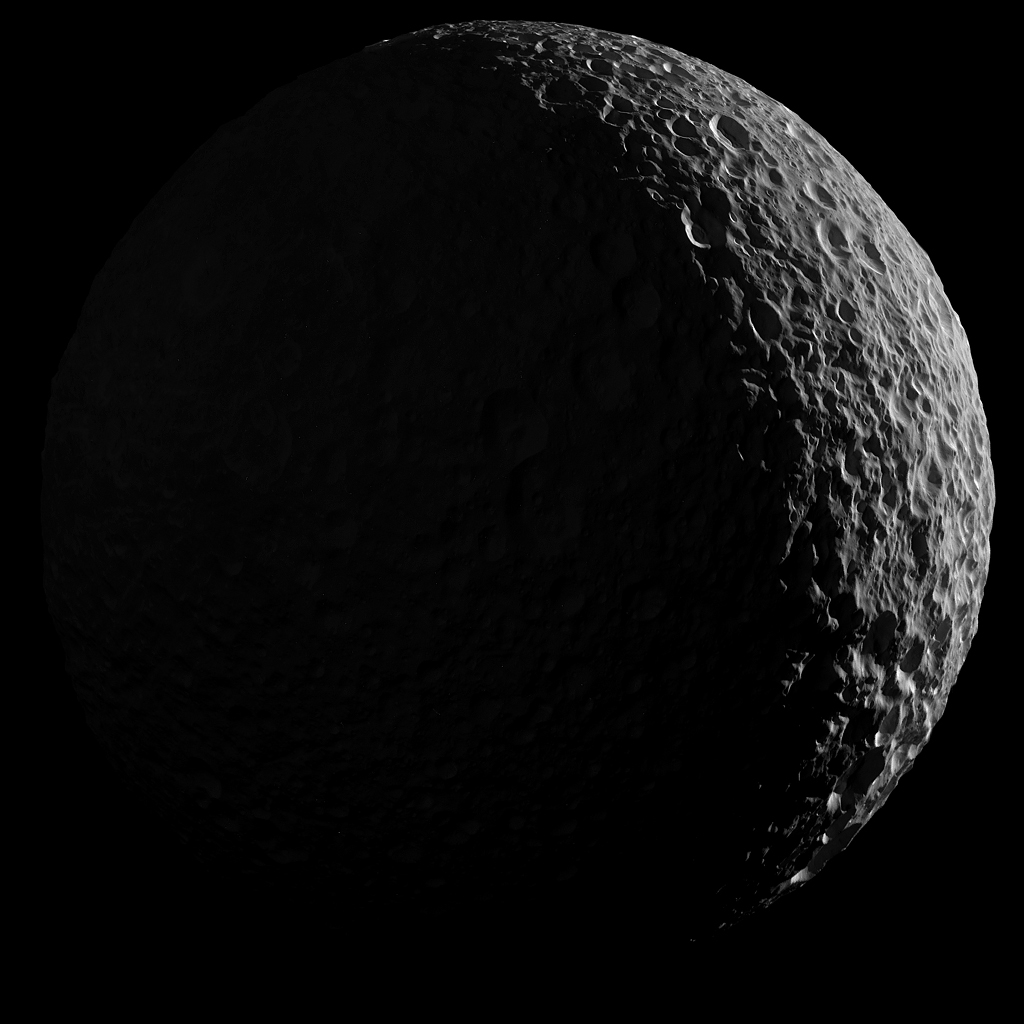

Die Halbkugel von Mimas, die zu Saturn zeigt, liegt fast in völliger Dunkelheit im Schatten neben einer dramatisch von Sonnenlicht beleuchteten Sichel. Das Mosaik entstand nahe der letzten großen Annäherung der Raumsonde Cassini am 30. Januar 2017. Cassinis Kamera zeigte nur 45.000 Kilometer von Mimas entfernt fast zur Sonne.

Das Ergebnis ist eine der am besten aufgelösten Ansichten des eisigen Mondes. Der Mond rotiert gebunden. Er ist von Kratern übersät und 400 km groß. Eine überarbeitete Version zeigt eine bessere Ansicht der Halbkugel, die zu Saturn zeigt, im Sonnenlicht, das von Saturn reflektiert wird. Um es zu sehen, schiebt den Mauspfeil über das Bild oder folgt diesem Link.

Andere Cassini-Bilder zeigen den großen, unheilvollen Krater Herschel des Mondes Mimas.