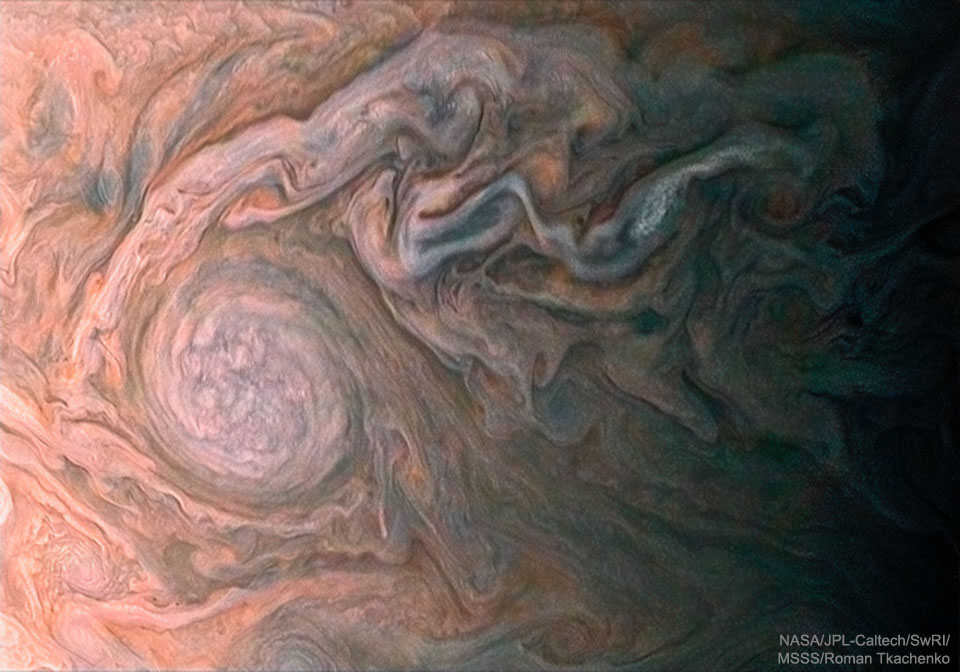

Bildcredit: NASA, JPL-Caltech, SwRI, MSSS; Bearbeitung: Roman Tkachenko

Diese Sturmwolke auf Jupiter ist fast so groß wie die Erde. Die wirbelnde Wolke wird als Weißes Oval bezeichnet. Sie ist ein Hochdrucksystem, ähnlich wie Hochdruckgebiete auf der Erde.

Das Oval liegt in einer „Perlenreihe“ aus weißen Wirbeln. Die Perlen verlaufen südlich von Jupiters berühmtem Roten Fleck. Vielleicht ist auch der Rote Fleck eigentlich ein sehr großes weißes Oval, das rot wurde. Die Wolken in der Umgebung zeigen interessante Turbulenzen, während sie um das Oval herum und dann daran vorbeifließen.

Das Bild entstand am 2. Februar. Damals zog die Roboter-Raumsonde Juno der NASA knapp über die Wolken der jovianischen Welt. In den nächsten Jahren kreist Juno weiterhin um Jupiter und erforscht ihn. Sie ermittelt den Wassergehalt seiner Atmosphäre und versucht herauszufinden, ob sich unter Jupiters dicken Wolken eine feste Oberfläche befindet.