Bildcredit und Bildrechte: Al Howard

NGC 1333 ist im sichtbaren Licht ein Reflexionsnebel. Er leuchtet in bläulichen Farbtönen, die charakteristisch für Sternenlicht sind, das von Staub reflektiert wird. Der Nebel ist an die 1000 Lichtjahre entfernt. Er liegt im heroischen Sternbild Perseus am Rand einer großen Molekülwolke, die Sterne bildet.

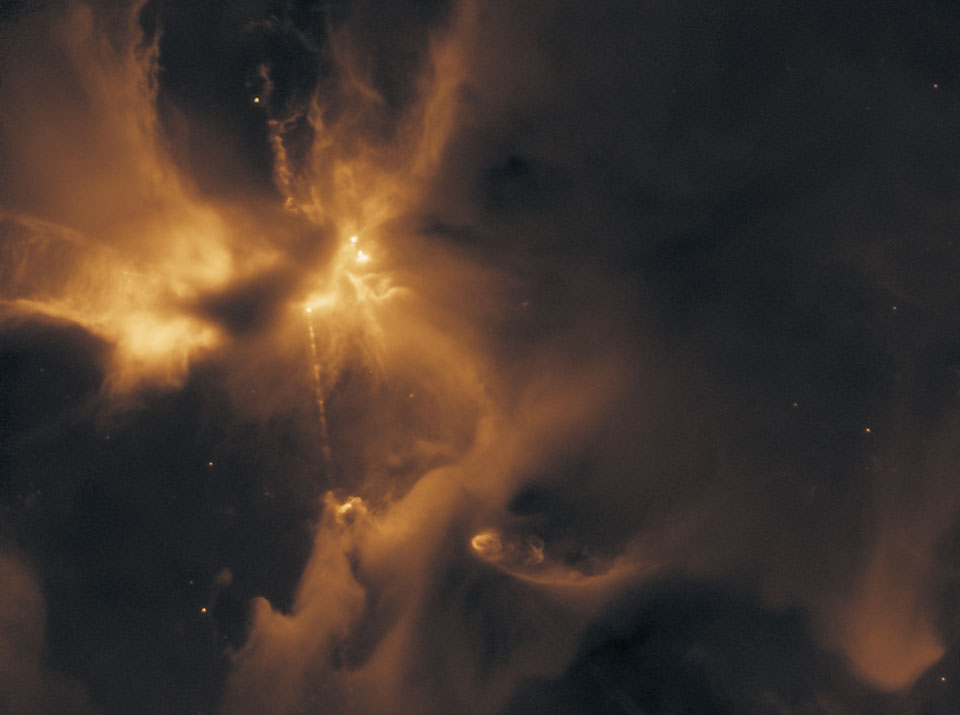

Diese eindrucksvolle Nahaufnahme ist in der geschätzten Entfernung von NGC 1333 zirka 10 Lichtjahre breit. Sie zeigt Details der staubigen Region. Dazu zählen Hinweise auf kontrastierende rote Emissionen von Herbig-Haro-Objekten, Strahlen und komprimiertes leuchtendes Gas, das von neu entstandenen Sternen ausströmt.

NGC 1333 enthält Hunderte Sterne, die weniger als eine Million Jahre alt sind. Die meisten sind noch hinter dem überall verbreiteten Staub vor optischen Teleskopen verborgen. Die chaotische Umgebung ist vielleicht ähnlich wie jene, in der unsere Sonne vor mehr als 4,5 Milliarden Jahren entstanden ist.