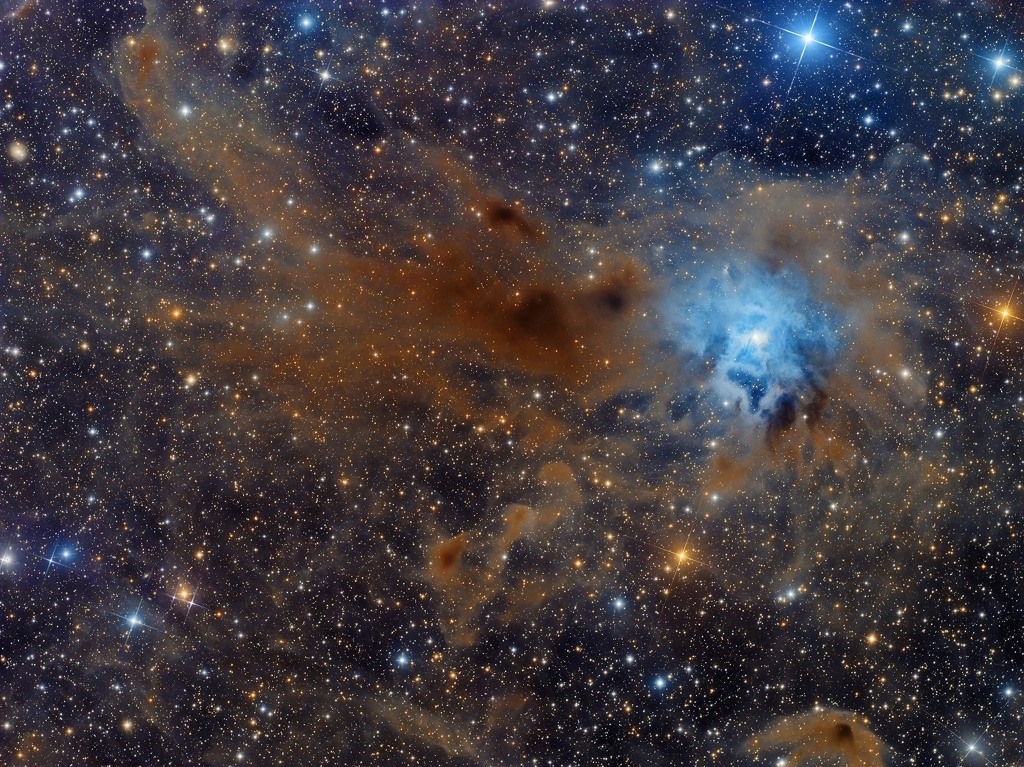

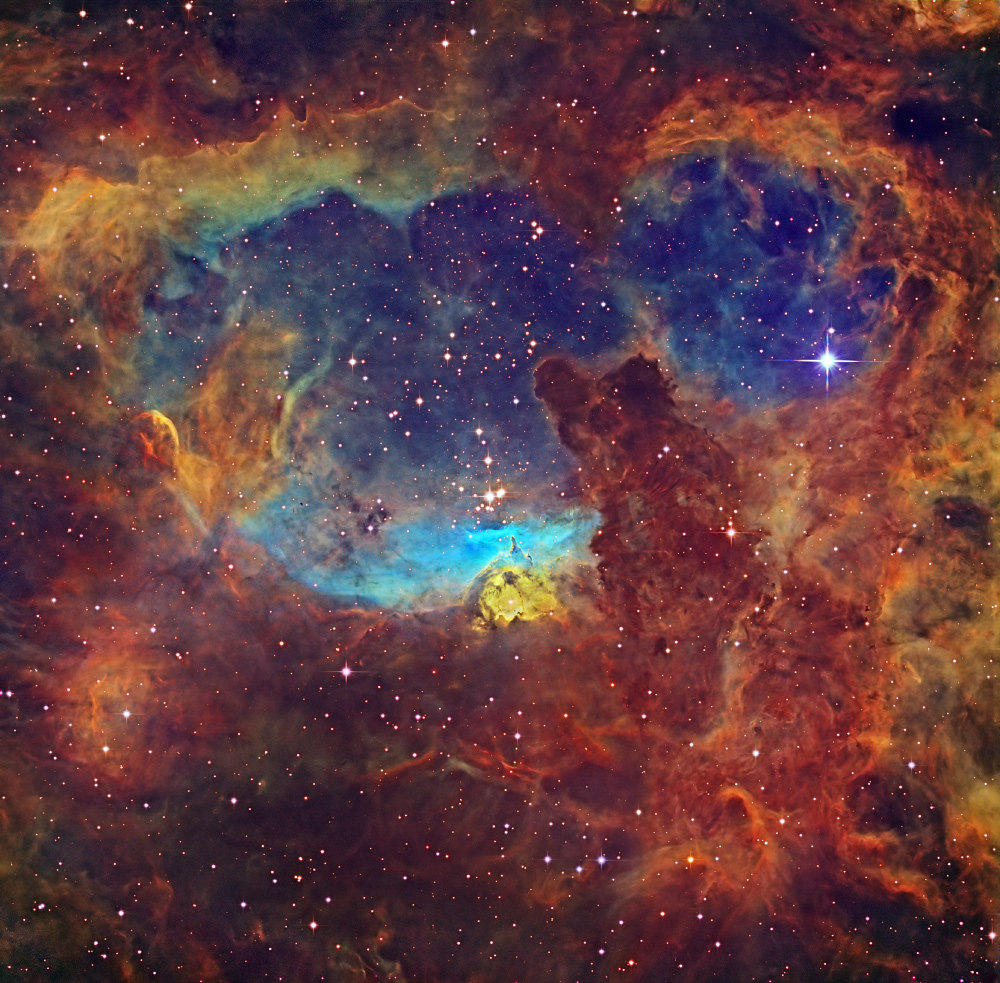

Bildcredit und Bildrechte: John Ebersole

Welche Gestalten lauern im dunstigen Carinanebel? Die dunklen, unheilvollen Figuren sind Molekülwolken. Sie bestehen aus Knoten aus molekularem Gas und Staub, die so dicht sind, dass man nicht hindurch sieht. Doch diese Wolken sind meist dünner als die Lufthülle der Erde.

Dieses detailreiche Bild zeigt den Kern des Carinanebels. In diesem Teil fallen dunkle und farbige Wolken aus Gas und Staub besonders auf. Das Bild wurde letzten Monat am Siding-Spring-Observatorium in Australien fotografiert. Der Nebel besteht vorwiegend aus Wasserstoff, der hier grün gefärbt ist. Licht, das von Spuren an Schwefel und Sauerstoff abgestrahlt wird, wurde in Rot und Blau dargestellt.

Der ganze Carinanebel ist als NGC 3372 katalogisiert. Er ist größer als 300 Lichtjahre und etwa 7500 Lichtjahre entfernt. Wir finden ihn im Sternbild Carina. Eta Carinae ist der energiereichste Stern im Nebel. Er wurde in den 1830er-Jahren zu einem der hellsten Sterne am Himmel. Seither verblasste er drastisch.