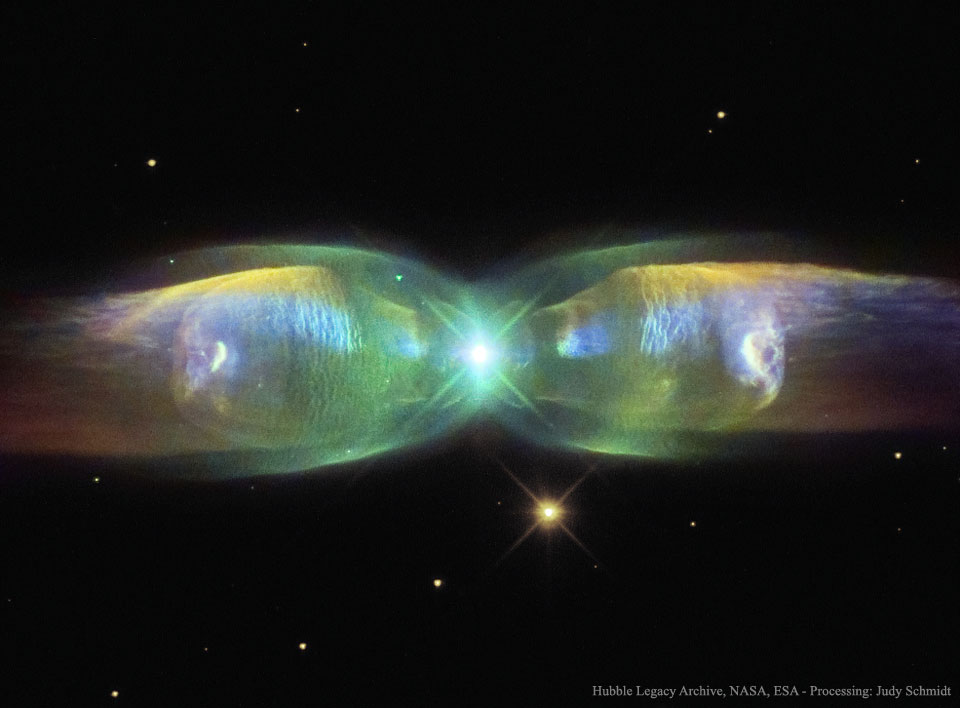

Bildcredit: Hubble-Vermächtnisarchiv, NASA, ESA – Bearbeitung: Judy Schmidt

Sollte man Sterne bewundern, weil sie so kunstvoll vergehen? Sterne liefern ihre kreativste Schau meist am Ende. Bei massearmen Sternen wie unserer Sonne oder beim oben gezeigten M2-9 verwandelt sich ein normaler Stern in einen Weißen Zwerg. Dabei stößt er seine äußere gasförmige Hüllen ab. Das abgestoßene Gas bildet oft eine eindrucksvolle Schau, die im Laufe von Tausenden Jahren allmählich verblasst. Sie wird als planetarischer Nebel bezeichnet.

M2-9 ist ein planetarischer Schmetterlingsnebel. Er ist 2100 Lichtjahre entfernt. Hier ist er in charakteristischen Farben dargestellt. Seine Flügel erzählen eine seltsame, aber unvollständige Geschichte. In der Mitte kreisen zwei Sterne in einer gasförmigen Scheibe mit dem 10-fachen Durchmesser von Plutos Bahn. Die abgestoßene Hülle des vergehenden Sterns dringt aus der Scheibe. So entsteht die bipolare Erscheinung. Viele physikalische Prozesse, die planetarische Nebel erzeugen, sind nicht bekannt.