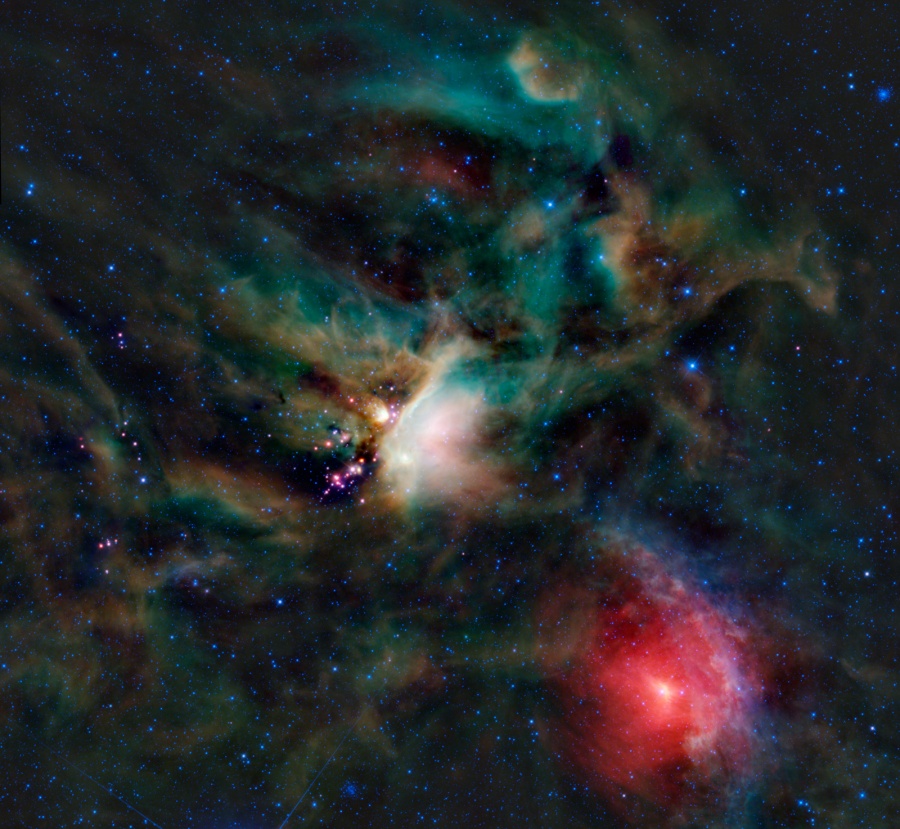

Bildcredit und Bildrechte: Mark Hanson

Beschreibung: Diese Nahaufnahme wurde mit einem Teleskop aufgenommenen. Sie zeigt den sonst blassen Emissionsnebel IC 410 in eindrucksvollen Falschfarben. Links über der Mitte sind zwei interessante Bewohner des kosmischen Tümpels aus Gas und Staub: die Kaulquappen von IC 410.

Das Bild ist ein Komposit aus Aufnahmen, die mit Breit- und Schmalbandfiltern fotografiert wurden. Die Schmalband-Bilddaten zeigen das Leuchten von Atomen im Nebel. Emissionen von Schwefelatomen sind rot, von Wasserstoffatomen sind grün und von Sauerstoff sind blau abgebildet. Der Nebel ist teilweise von Staub im Vordergrund verschleiert. Er umgibt NGC 1893, einen jungen offenen Sternhaufen, der die Energie für das Leuchten des Gases liefert.

Die Kaulquappen bestehen aus dichterem, kühlerem Gas. Sie sind etwa 10 Lichtjahre lang und mögliche Orte für aktuelle Sternbildung. Ihre Fortsätze wurden vom Wind und der Strahlung der Haufensterne geformt. Sie sind von der Zentralregion des Haufens abgewandt. IC 410 ist etwa 12.000 Lichtjahre entfernt und befindet sich im Sternbild Fuhrmann (Auriga).