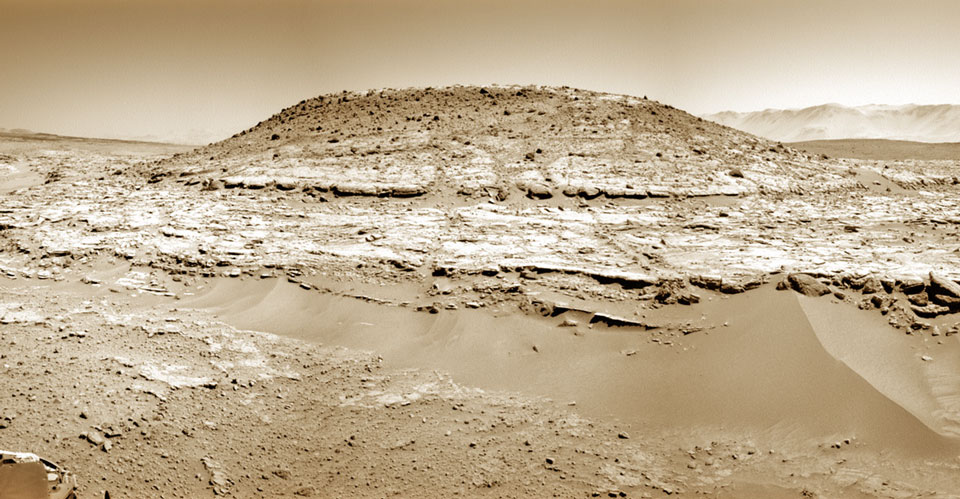

Bildcredit: NASA, JPL-Caltech; Zusätzliche Mosaikbearbeitung: Kenneth Kremer und Marco Di Lorenzo

Worauf ist der Rover Curiosity auf dem Mars gestoßen? Der rollende Roboter ist auf der Reise zum und vielleicht auf den 5,5 Kilometer hohen Mount Sharp. Dabei stieß er auf diesen 5 Meter hohen Hügel. Er wird Mount Remarkable genannt.

Die Dichte des umgebenden stufigen Sandsteins war ungewiss. Daher wies das Team auf der Erde den fahrzeuggroßen Rover auf dem Mars an, in einen Stein an der Seite des Mt. Remarkable hineinzubohren, um es herauszufinden. Es ist gut möglich, dass Wasser bei der Entstehung des dichten Sandsteins eine Rolle spielte. Das wiederum hätte urzeitlichem Leben auf dem Roten Planeten gute Bedingungen geboten.

Mount Sharp ist der ungewöhnliche Zentralberg im Krater Gale. Er ist von der Basis bis zum Gipfel gleich hoch wie der Mount Everest auf der Erde.