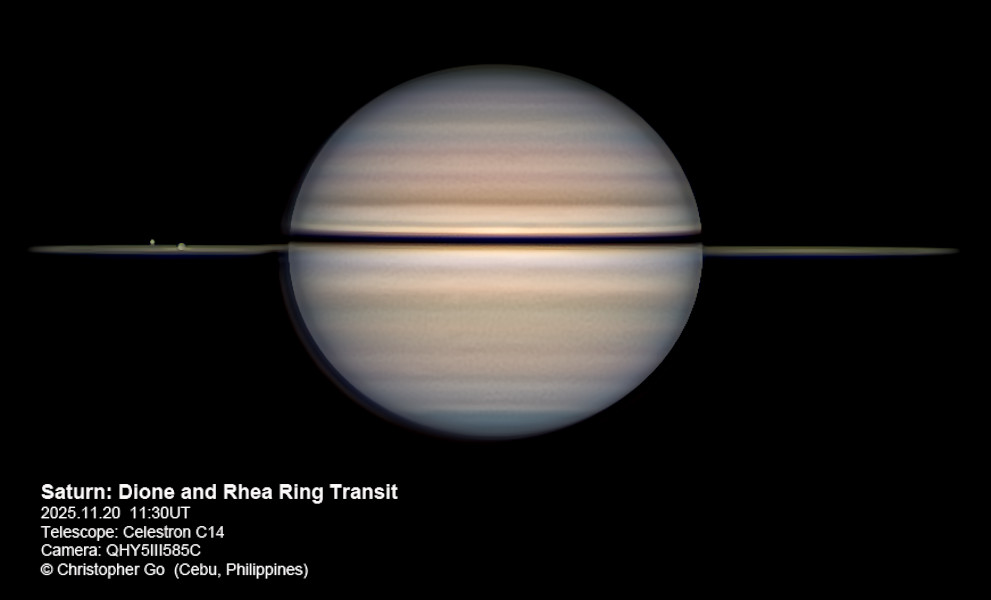

Bildcredit und Bildrechte: Christopher Go

Dieser scharfe Schnappschuss mit Teleskop zeigt die beiden kleinen Eismonde Dione und Rhea. Sie schweben links neben der gebänderten Planetenscheibe des Saturn und vor dem weiten Ringsystem des Saturn. Diese Szene wurde am 20. November aufgenommen. Damals waren die Saturnringe von der Erde aus gesehen fast von der Kante zu sehen.

Tatsächlich sehen wir alle 13 bis 16 Jahre von der Erde aus auf die Seite auf die Ringebene des Saturn. Dabei kommt es gleich zu einer ganzen Reihe von Querungen der Ringebene. Bei so einer Querung lässt die interplanetare Seitenansicht die dünnen Ringe verschwinden, die die sonst so hell sind. Am 23. November stehen die Saturnringe fürs Erste im kleinsten Winkel. Dann sind sie von der Erde aus gesehen am schmalsten. Danach werden sie wieder breiter.

Dione und Rhea umkreisen den Saturn alle 2,7 bzw. 4,5 Tage in der Nähe der Ringebene. Die nächste Serie von Überquerungen von Saturns Ringebene, die von der Erde aus sehen, beginnt erst wieder 2038.