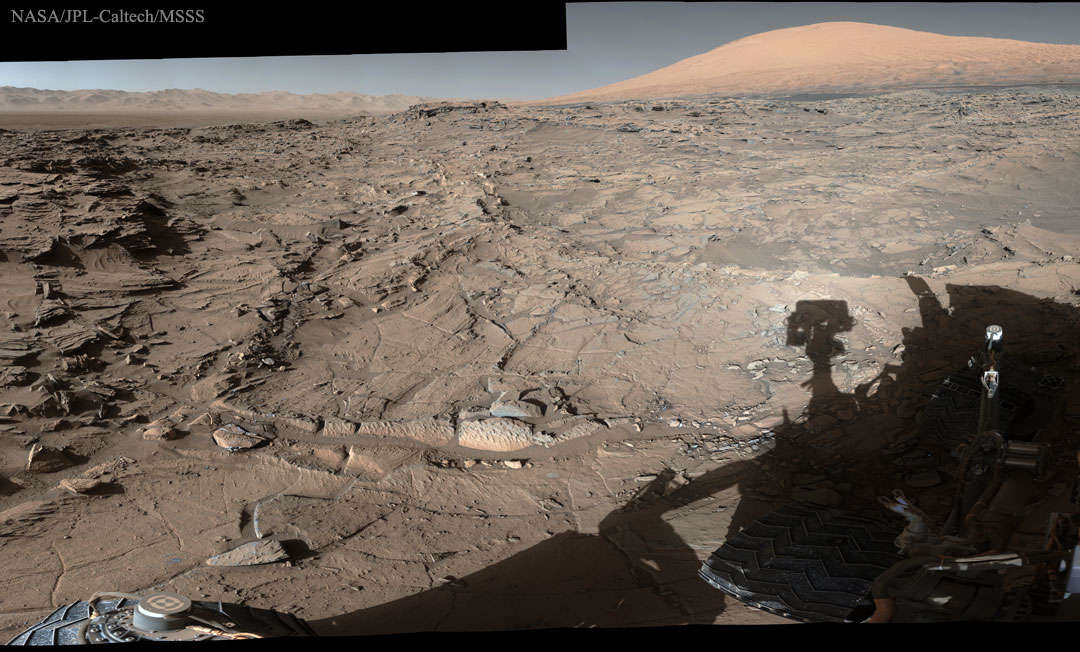

Bildcredit: NASA, JPL-Caltech, MSSS

Wohin fährt der Rover Curiosity der NASA auf dem Mars? Seine geografischen Ziele liegen an den Hängen des Mount Sharp, dessen Gipfel rechts oben aufragt. Ein wissenschaftliches Schlüsselziel bleibt eine bessere Einschätzung, wann und wo früher auf dem Mars gute Bedingungen für Leben waren, besonders für Mikroben. Dafür wurde Curiosity über er das schroffe Gelände des Nautkluft-Plateaus gelenkt. Es liegt vorne links im Bild.

Curiosity fährt weiter zu glatteren Hängen mit Gestein, das Hämatit und Sulfate enthält. Dort sind Orte, an denen der rollende Rover neue Hinweise sucht, wie lang dieses Gebiet auf dem Mars nass war, bevor er austrocknete. Damals war der Mars günstig für Leben. Derzeit geben Curiositys Aluminiumräder Anlass zur Sorge. Sie weisen immer mehr Abnützungserscheinungen auf.

Curiosity hat die Forschungsziele seiner Untersuchung, die für zwei Jahre geplant war, schon erfüllt. Trotzdem wurde seine Mission verlängert, denn sie bringt weiterhin wertvolle Informationen zur ungewöhnlichen Vergangenheit des Mars, der von der Sonne aus der nächste Planet nach der Erde ist.