Bildcredit: Hubble: NASA, ESA und D. Q. Wang (U. Mass, Amherst); Spitzer: NASA, JPL und S. Stolovy (SSC/Caltech)

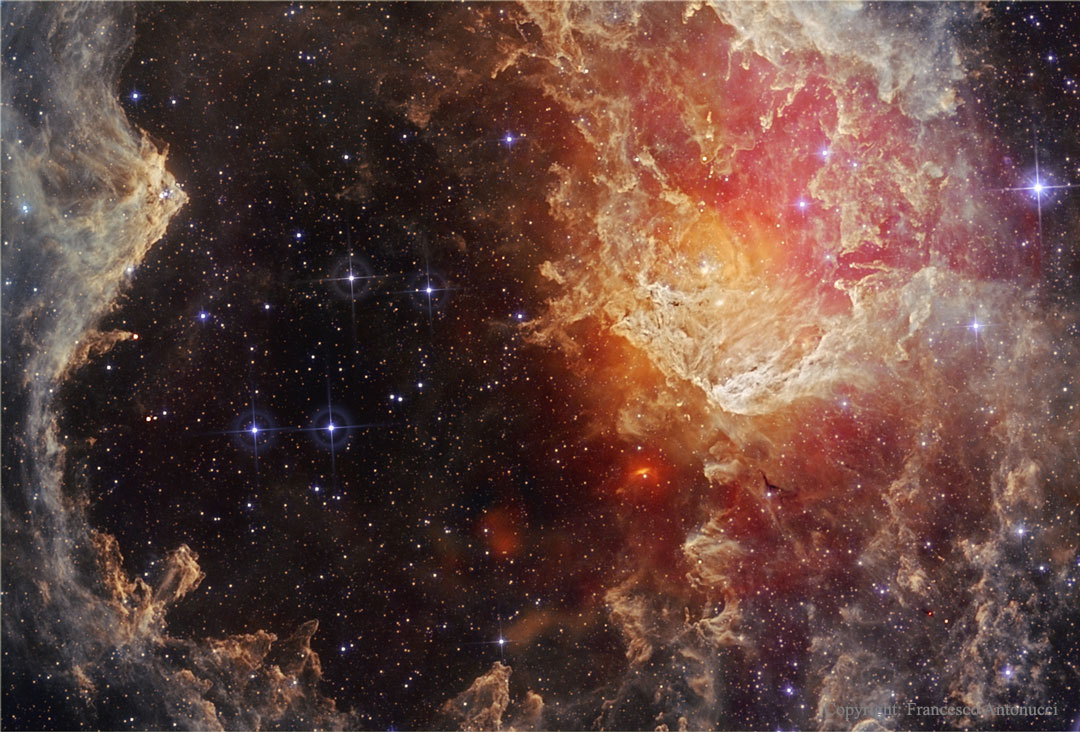

Was geschieht im Zentrum der Galaxis? Um das herauszufinden, vermaßen die Weltraumteleskope Hubble und Spitzer gemeinsam die Region und bildeten sie beispiellos detailreich in Infrarotlicht ab. Infrarotlicht ist bestens geeignet, um das Zentrum der Milchstraße zu erforschen, weil es nicht so stark von Staub gefiltert wird wie sichtbares Licht.

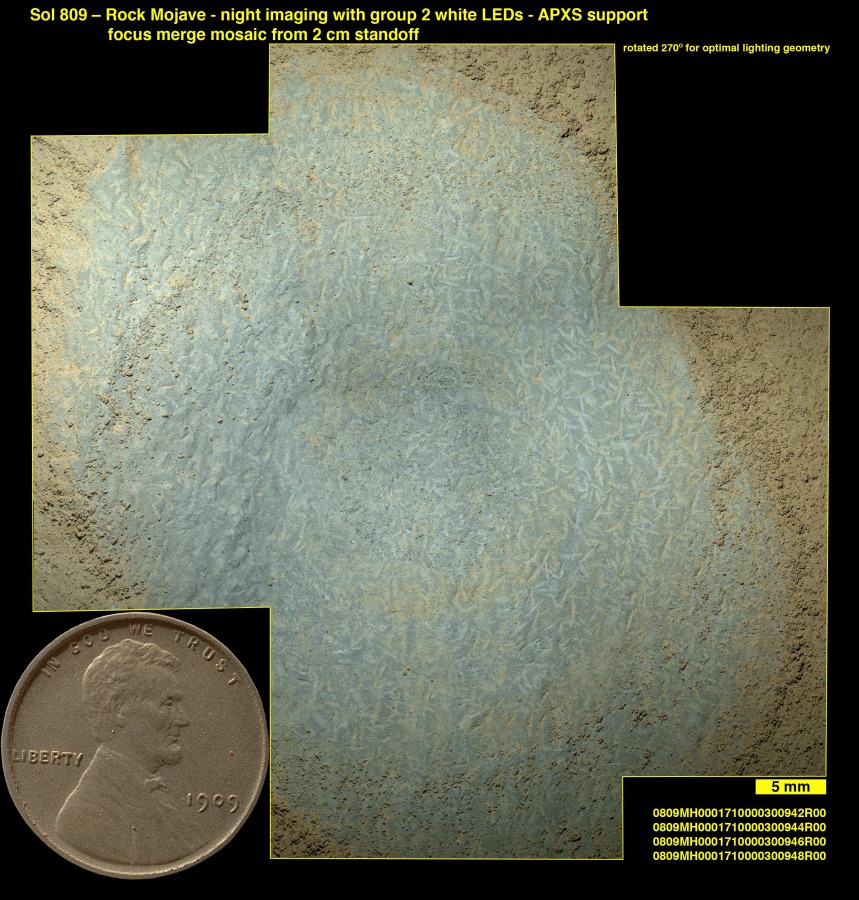

Das Bild entstand aus mehr als 2000 Aufnahmen, die 2008 mit dem Instrument NICMOS fotografiert wurden. NICMOS befindet sich an Bord des Weltraumteleskops Hubble. Das Bild misst 300 mal 115 Lichtjahre. Die Auflösung ist so hoch, dass Strukturen erkennbar sind, die nur 20-mal so groß sind wie unser Sonnensystem.

Das Bild zeigt Wolken aus leuchtendem Gas und dunklem Staub sowie drei große Sternhaufen. Magnetfelder kanalisieren links oben beim Arches-Sternhaufen das Plasma. Links unten schälen energiereiche Sternenwinde Säulen beim Quintuplet-Sternhaufen heraus. Rechts unten ist der massereiche Sternhaufen, der Sagittarius A* (Sgr A*) umgibt.

Warum mehrere helle, massereiche Sterne im Zentrum anscheinend nicht zu diesen Sternhaufen gehören, ist nicht bekannt.