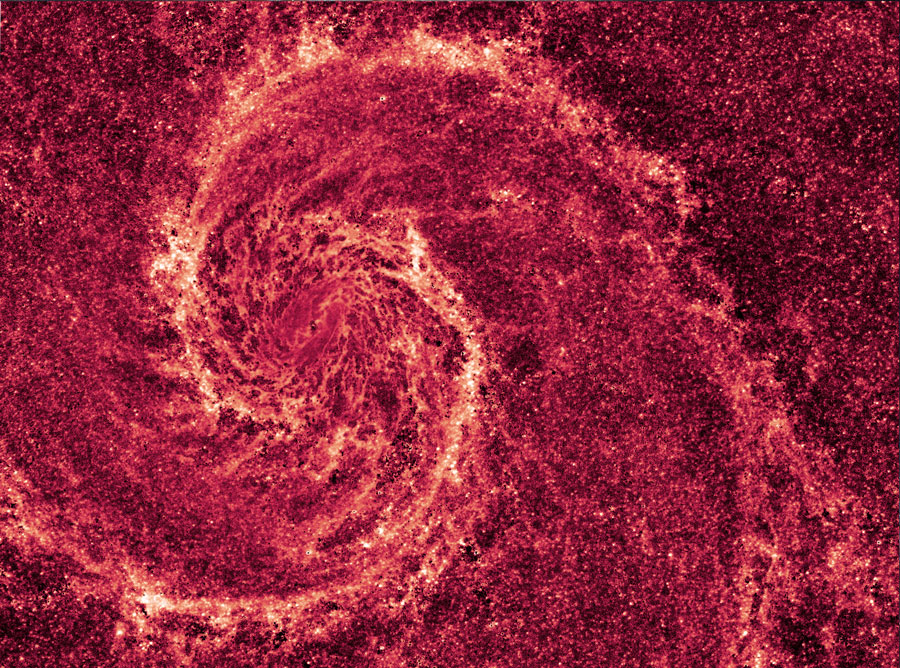

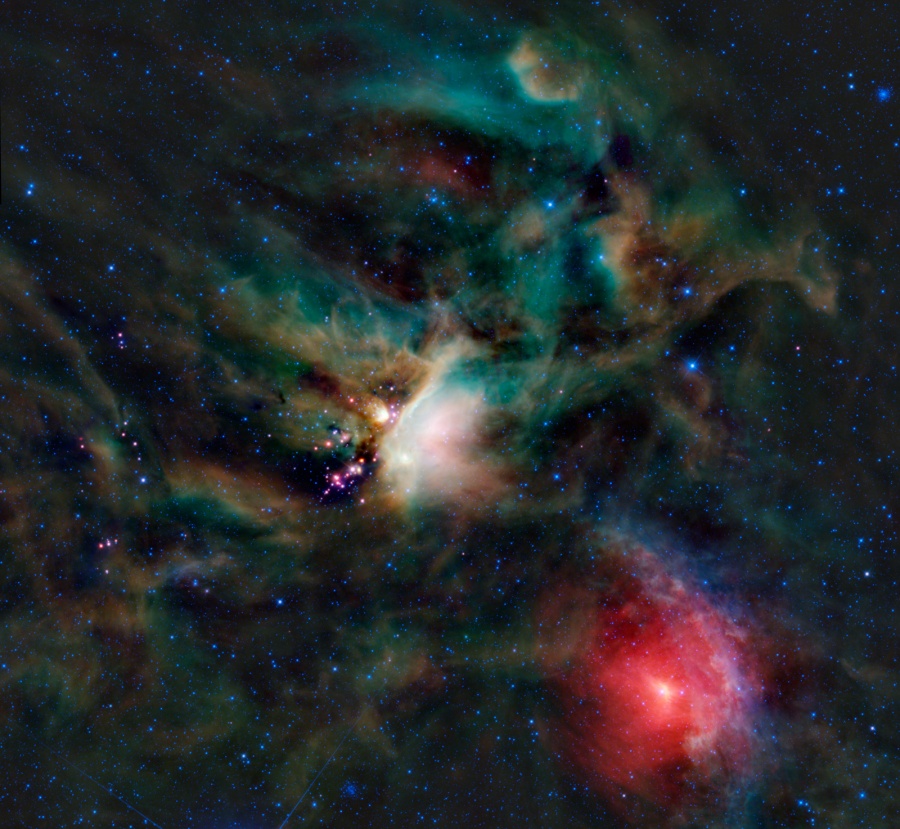

Credit: NASA, JPL-Caltech, WISE-Team

Beschreibung: Staubwolken und eingebettete neu entstandene Sterne leuchten auf dieser Komposition in Falschfarben von WISE, dem Wide-field Infrared Survey Explorer. Das Bild wurde in infraroten Wellenlängen aufgenommen.

Die kosmische Leinwand zeigt eine der am nächsten gelegenen Sternbildungsregionen, sie ist Teil des Rho-Ophiuchi-Wolkenkomplexes, der etwa 400 Lichtjahre entfernt nahe dem südlichen Rand des Sternbildes Schlangenträger (Ophiuchus) liegt.

Nachdem die jungen Sterne in einer großen Wolke aus kaltem, molekularem Wasserstoff entstanden sind, heizen sie den Staub in ihrer Umgebung auf und erzeugen so das infrarote Leuchten. Sterne im Entstehungsprozess werden als junge stellare Objekte oder YSOs bezeichnet. Sie sind vor den Augen optischer Teleskope verborgen. Hier sind sie in den kompakten, rötlichen Nebel eingebettet.

Wenn man die Region im alles durchdringenden Infrarotlicht genau untersucht, kommen Sterne zum Vorschein, die noch entstehen oder neu entstanden sind. Ihr durchschnittliches Alter wird auf etwa 300.000 Jahre geschätzt. Das ist extrem jung, verglichen mit dem Alter der Sonne von etwa fünf Milliarden Jahren.

Der markante rötliche Nebel rechts unten, der den Stern Sigma Scorpii umgibt, ist ein Reflexionsnebel, er leuchtet im Sternenlicht, das vom Staub gestreut wird. Diese Ansicht von WISE ist fast zwei Grad breit, das entspricht in der geschätzten Entfernung der Rho-Ophiuchi-Wolke etwa 14 Lichtjahre.