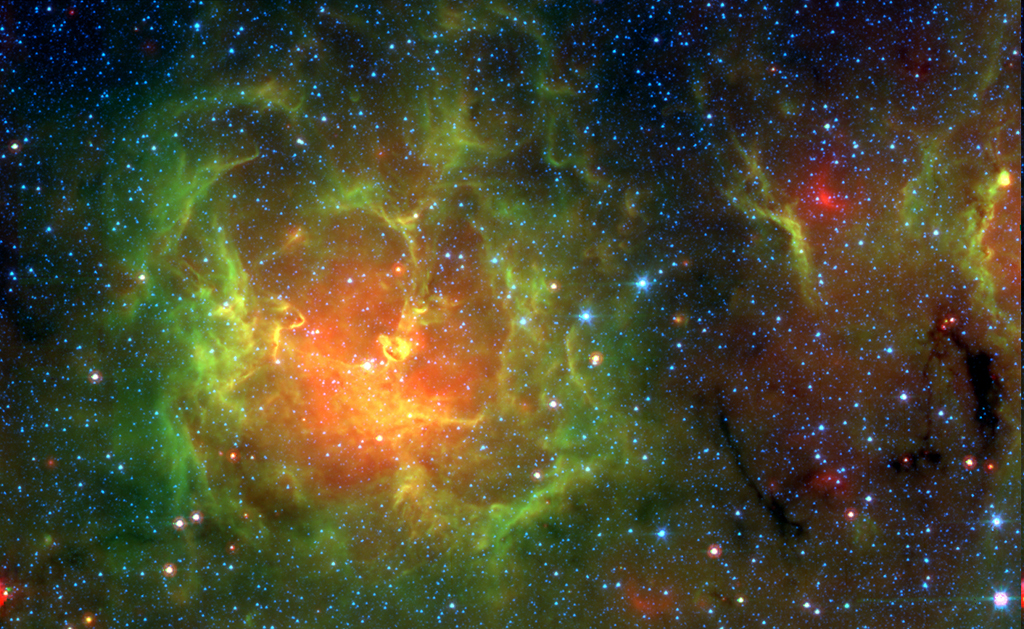

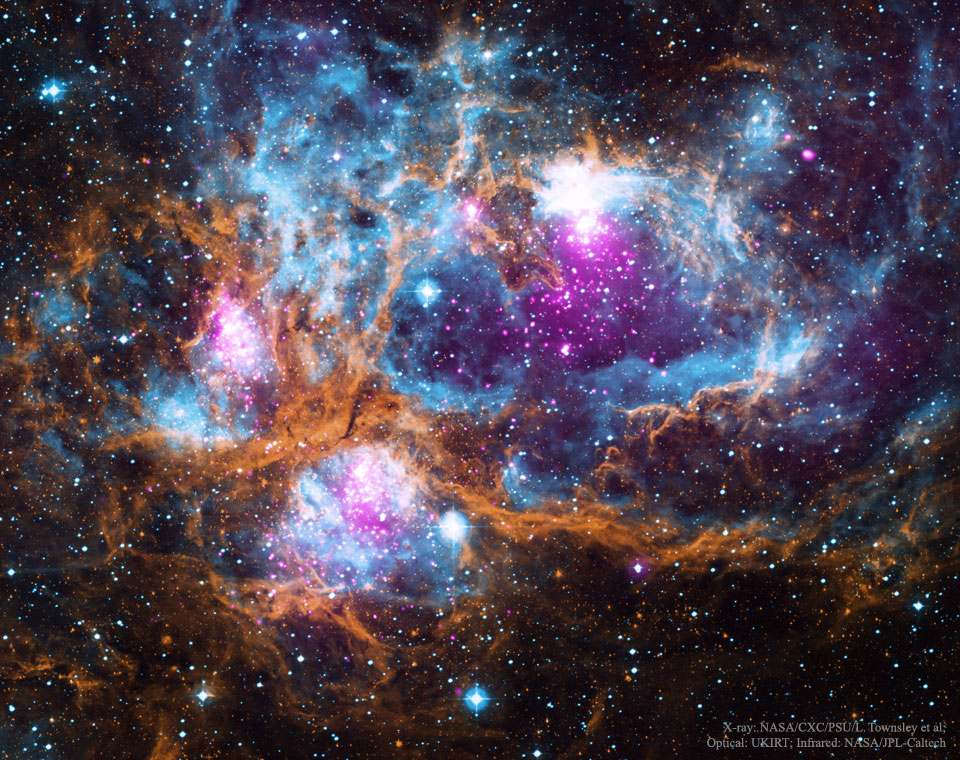

Beginne beim Sternbild Orion. Unter dem Gürtel des Orion ist eine verschwommene Region, der Orionnebel. Darin befindet sich ein heller Sternhaufen, das Trapez. Es wird nahe der Bildmitte von vier hellen Sternen markiert. Die neu entstandenen Sterne im Trapez und in den umgebenden Regionen zeigen, dass der Orionnebel eine der aktivsten Regionen mit Sternbildung in unserem Bereich der Galaxis ist.

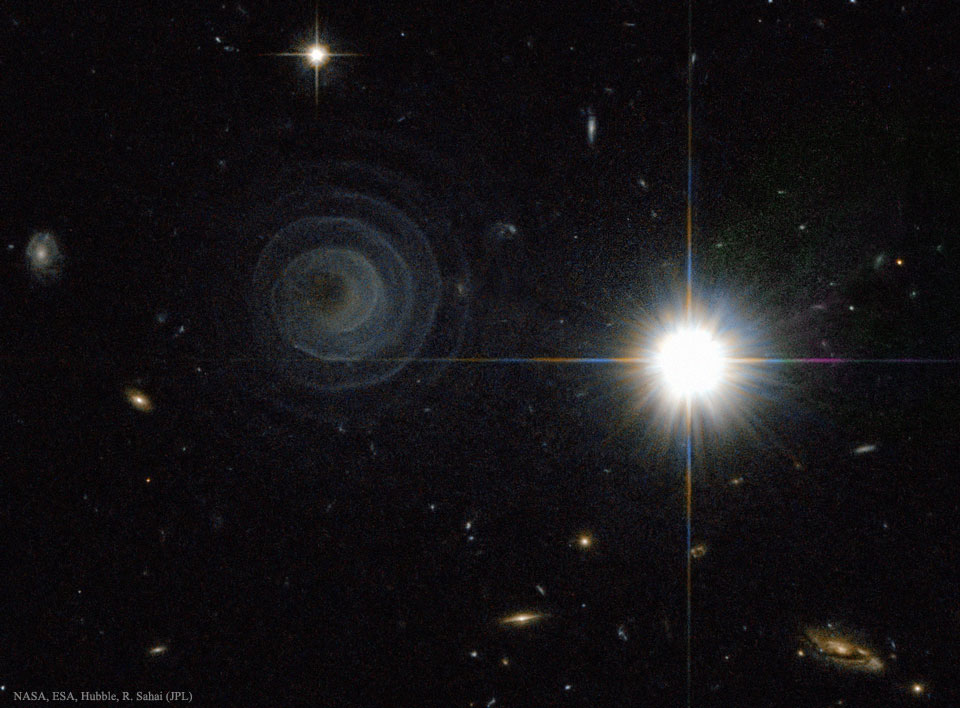

Im Orion explodierten viele Supernovae, und es gab enge Wechselwirkungen zwischen den Sternen. Das führte dazu, dass Planeten und Sterne als Einzelgänger durch den Raum rasen. Manche dieser schnellen Sterne wurden entdeckt, als man verschiedene Bilder der Region miteinander verglich. Die Bilder wurden vom Weltraumteleskop Hubble im Abstand von mehreren Jahren aufgenommen.

Viele Sterne im Bild wurden in sichtbarem Licht und in nahem Infrarot abgebildet. Sie erscheinen ungewöhnlich rot, weil wir sie hinter Staub sehen, der einen Großteil ihres blauen Lichtes streut.