Bildcredit: NASA, ESA, C. McCully (Rutgers U.) et al.

Wie kalibriert man eine riesige Gravitationslinse? In diesem Fall ist die Linse der Galaxienhaufen Abell 383. Er ist eine massereiche Ansammlung aus Galaxien, heißem Gas und Dunkler Materie. Der Haufen ist etwa 2,5 Milliarden Lichtjahre entfernt (Rotverschiebung z=0,187). Was kalibriert werden muss, ist die Masse des Haufens. Dazu zählt vor allem die Menge und Verteilung der Dunklen Materie.

Kürzlich wurde eine neue Methode zur Kalibrierung getestet. Dabei wartet man, bis sich hinter einem Galaxienhaufen eine sehr spezielle Supernova ereignet. Dabei zeigt sich, wie stark der Haufen die Supernova durch den Gravitationslinseneffekt vergrößert haben muss. Diese Technik ergänzt andere Methoden. Man kann damit berechnen, wie viel Dunkle Materie nötig ist, um die Bewegungen der Galaxien und von heißem Gas im Haufen zu erklären und um die Verzerrung der Gravitationslinsenbilder zu erzeugen.

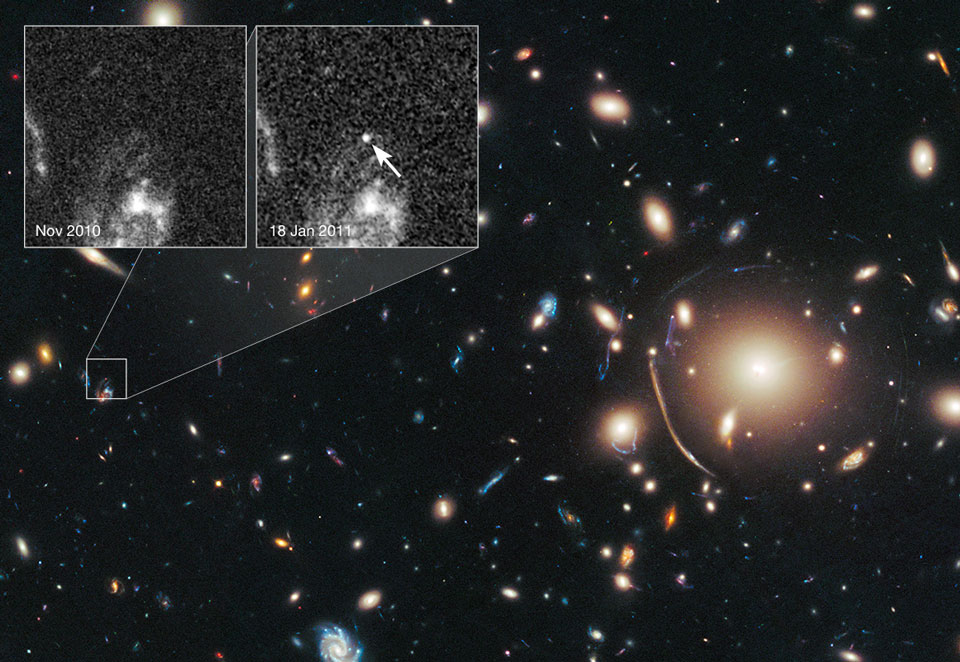

Der Galaxienhaufen A383 wurde vom Weltraumteleskop Hubble abgebildet. Rechts zeigen die stark verzerrten Galaxien, die weit hinter dem Zentrum des Haufens liegen, dass er als Gravitationslinse geeignet ist.

Links sind zwei Bilder einer fernen Galaxie eingeschoben. Sie entstanden vor und nach einer kürzlich beobachteten Supernova. Bisher wurden zwei kalibrationstaugliche Supernovae vom Typ Ia hinter zwei anderen Galaxienhaufen entdeckt. Das geschah beim Projekt Cluster Lensing And Supernova survey with Hubble (CLASH).