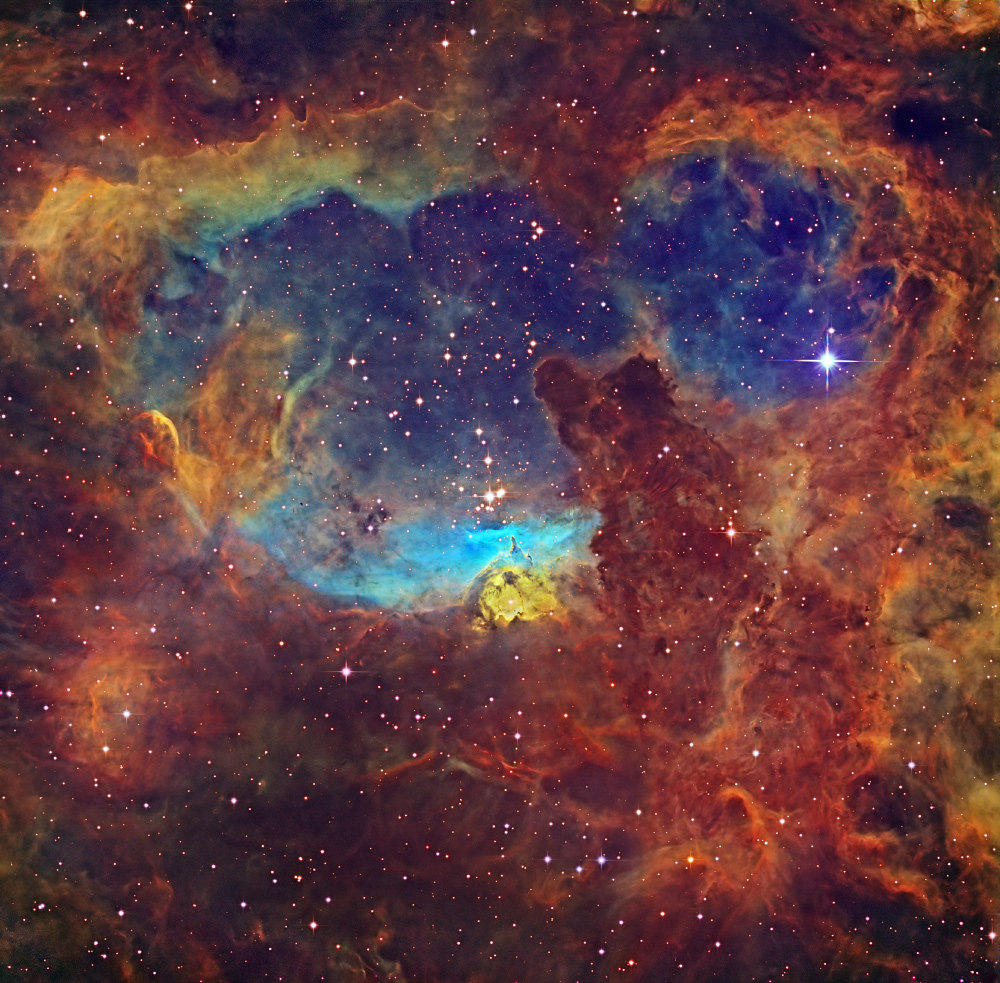

Bildcredit und Bildrechte: CHART32 Team, Bearbeitung – Johannes Schedler

In NGC 6357 liegen massereiche Sterne. NGC 6357 ist ein ausgedehnter Komplex aus Emissionsnebeln beim Stachel des Sternbildes Skorpion. Er ist etwa 6500 Lichtjahre entfernt. Diese Nahaufnahme von NGC 6357 wurde auf der Erde fotografiert.

In der Mitte liegt der Sternhaufen Pismis 24. Er enthält sogar einige der massereichsten Sterne der Galaxis, die wir kennen. Es sind Sterne mit fast 100 Sonnenmassen. Die helle Zentralregion im Nebel enthält Staubsäulen aus Molekülgas. Darin liegen wahrscheinlich massereiche Protosterne, die vor den neugierigen Augen optischer Instrumente verborgen bleiben.

Aus dem Nebel werden komplexe Formen gemeißelt, indem interstellare Winde und die energiereiche Strahlung der jungen, neu gebildeten massereichen Sterne das Gas und den Staub, in dem sie entstanden sind, hinausdrängen. Dabei bringen sie auch den Nebel zum Leuchten.

Das Farbkompositbild wurde im Hubble-Farbschema erstellt und mit Schmalband-Bilddaten ergänzt. Letztere betonen die höhlenartige Erscheinung des Nebels. Emissionen der Atome von Schwefel, Wasserstoff und Sauerstoff sind in roten, grünen und blauen Farbtönen dargestellt. Das prächtige Teleskopbild ist in der geschätzten Entfernung von NGC 6357 etwa 50 Lichtjahre breit.