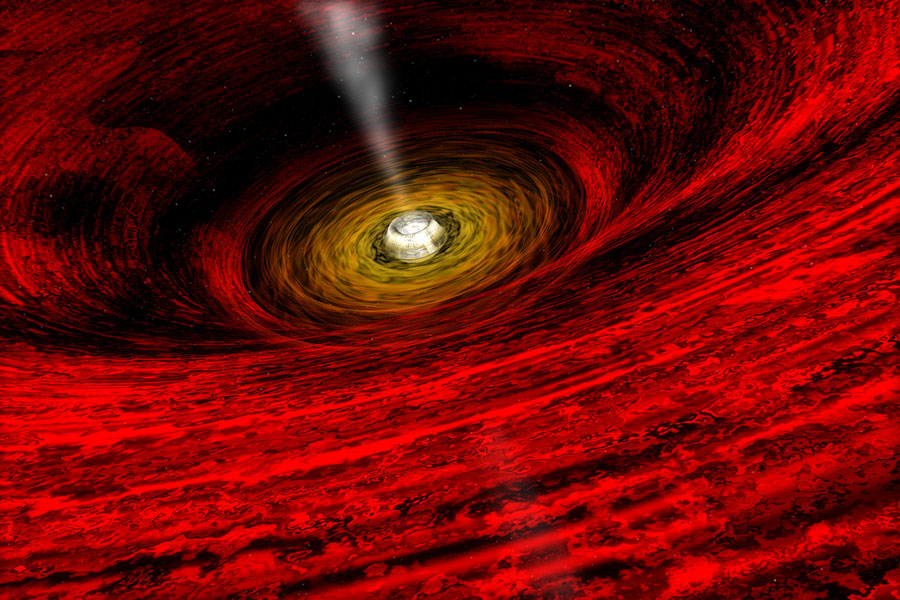

Credit und Bildrechte: Robert D. Loss (Curtin U.)

Beschreibung: In den 1970er Jahren wurden in Afrika die Überreste von fast 2 Milliarden Jahre alten Kernreaktoren entdeckt. Diese Reaktoren entstanden wohl auf natürliche Weise. Heute gibt es keine solchen natürlichen Reaktoren mehr, da die Dichte an spaltbarem Uran inzwischen nicht mehr ausreicht, um eine Kernreaktion in Gang zu halten.

Oben seht ihr den Naturreaktor 15 in Oklo in Gabun. Die Überreste von Uranoxid sind das gelbliche Gestein. Die Oklo-Zerfallsprodukte werden heute verwendet, um die Stabilität der Feinstrukturkonstante in kosmologischen Zeit– und Entfernungs-Größenordnungen zu prüfen und bessere Möglichkeiten für die Lagerung von künstlich geschaffenem Atommüll zu finden.