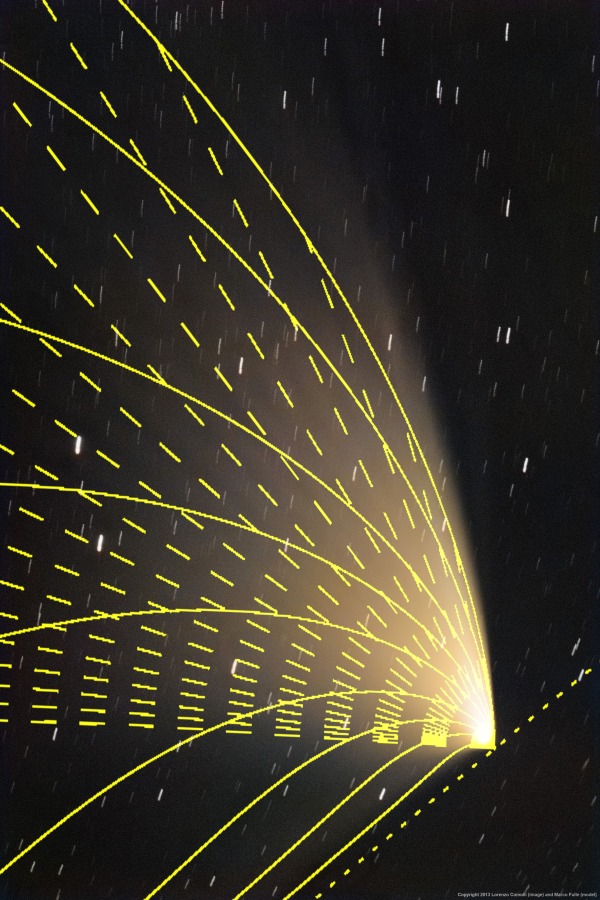

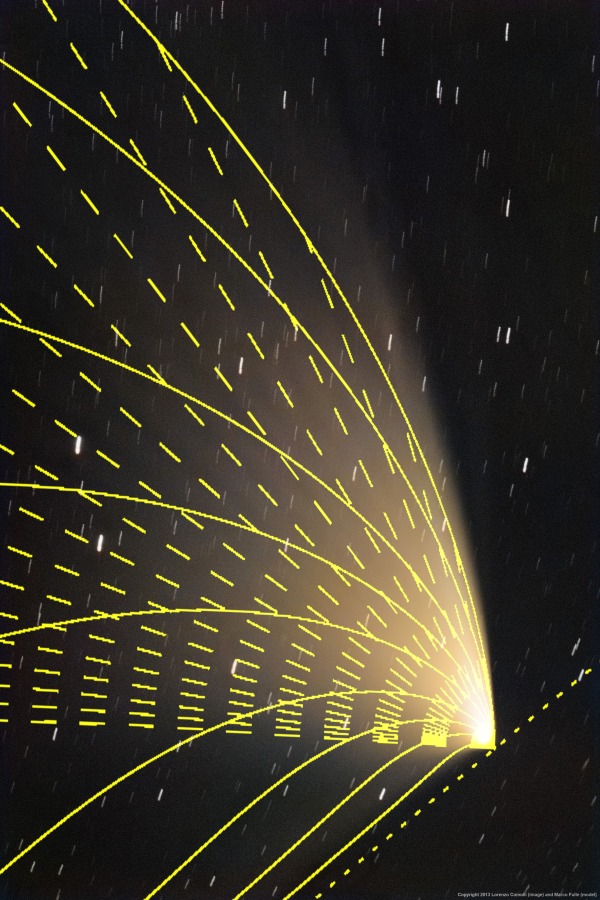

Bildcredit und Bildcredit: Lorenzo Comolli – Modell-Einblendung: Marco Fulle (INAF)

Für Beobachter auf der Nordhalbkugel hängt der Komet PanSTARRS C/2011 L4 in den nächsten Tagen nach Sonnenuntergang, aber vor Mondaufgang immer noch im Westen über dem Horizont. Unsere Perspektive auf dem Planeten Erde bietet weiterhin eine gute Sicht auf den breiten Staubschweif des Kometen.

Diese Langzeitbelichtung vom 21. März folgte dem Kometen. Sie wurde kontrastverstärkt. Dadurch zeigt das Bild die auffallenden zarten Streifen im Schweif des Kometen PanSTARRS. Schiebt den Mauspfeil über das Bild oder klickt hier, dann wird der Staubschweif mit einem Modellgeflecht von Isochronen und Isodynen überlagert. Isochronen (lange gestrichelte Linien) zeigen die Lage von Staubkörnchen, die sich gleichzeitig mit der Geschwindigkeit Null vom Kometenkern lösen.

Die aufeinanderfolgenden isochronen Linien liegen einen Tag auseinander und beginnen unten, zehn Tage vor dem Periheldurchgang des Kometen am 10. März. Isodynen (durchgezogene Linien) zeigen die Lage von Staubkörnchen gleicher Größe, die sich ebenfalls mit der Geschwindigkeit Null lösen.

Staubkörnchen, die einen Mikrometer groß sind, sind entlang der oberen Isodyne verteilt. Die Körnchengröße wächst entlang der Isodynen fast parallel zur Kometenbahn (kurz gestrichelte Linie durch den Kern) gegen den Uhrzeigersinn auf 500 Mikrometer große Körnchen. Im Modell wird angenommen, dass die Kräfte, die auf die Staubkörnchen wirken, Gravitation und Strahlungsdruck des Sonnenlichts sind. Die periodische Streifenbildung im Schweif des Kometen PanSTARRS scheint den isochronen Modelllinien zu folgen.

Abbildungsmaßstab: Am 21. März war Komet PanSTARRS etwa 180 Millionen Kilometer entfernt. In dieser Entfernung ist dieses Bild fast 4 Millionen Kilometer groß.

Lesetipp: „Mir kommen keine Weiber mehr ins All“ – Walentina Tereschkowas Weg ins All; von Maria Pflug-Hofmayr

Zur Originalseite