Bildcredit und Bildrechte: Anton Komlev

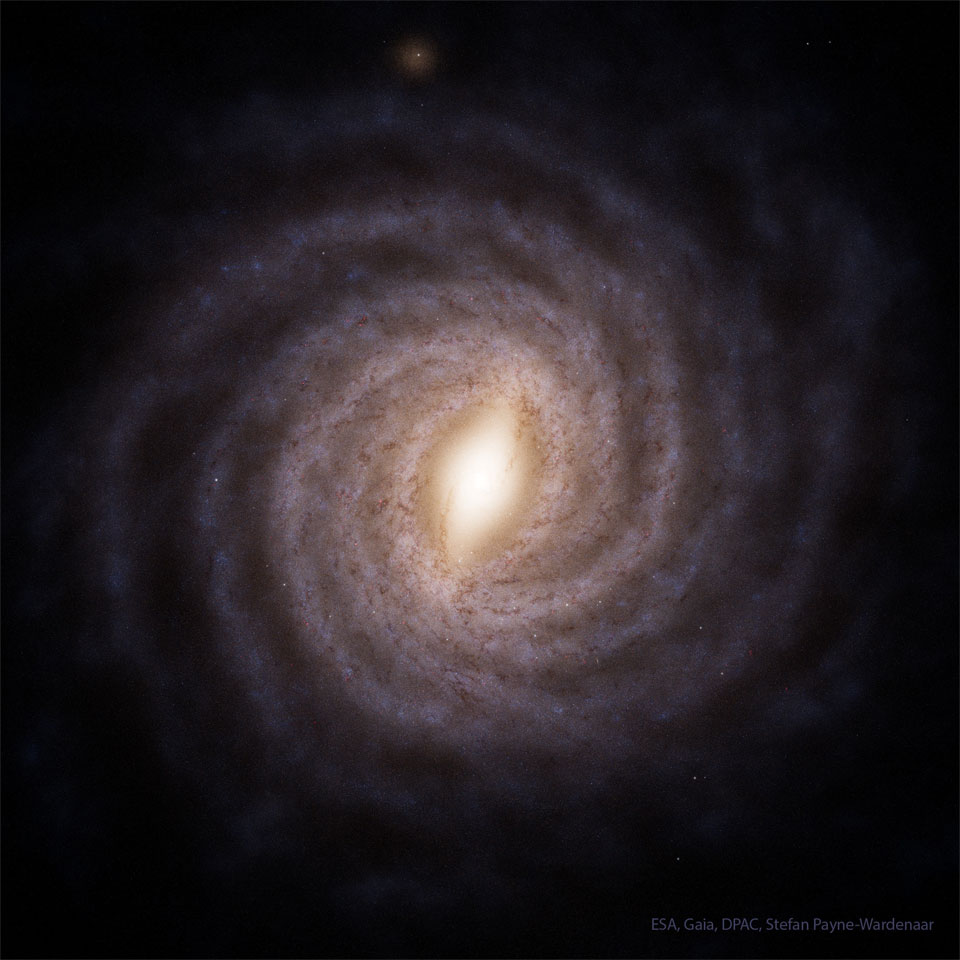

Was seht ihr, wenn ihr diesen Himmel betrachtet? Seht in der Mitte, da, wo es dunkel ist, einen Nachthimmel voller Sterne? Seht ihr links einen Sonnenuntergang? Und außen herum Wolken? Seht ihr das zentrale Band unserer Milchstraße, das in der Mitte abwärts läuft?

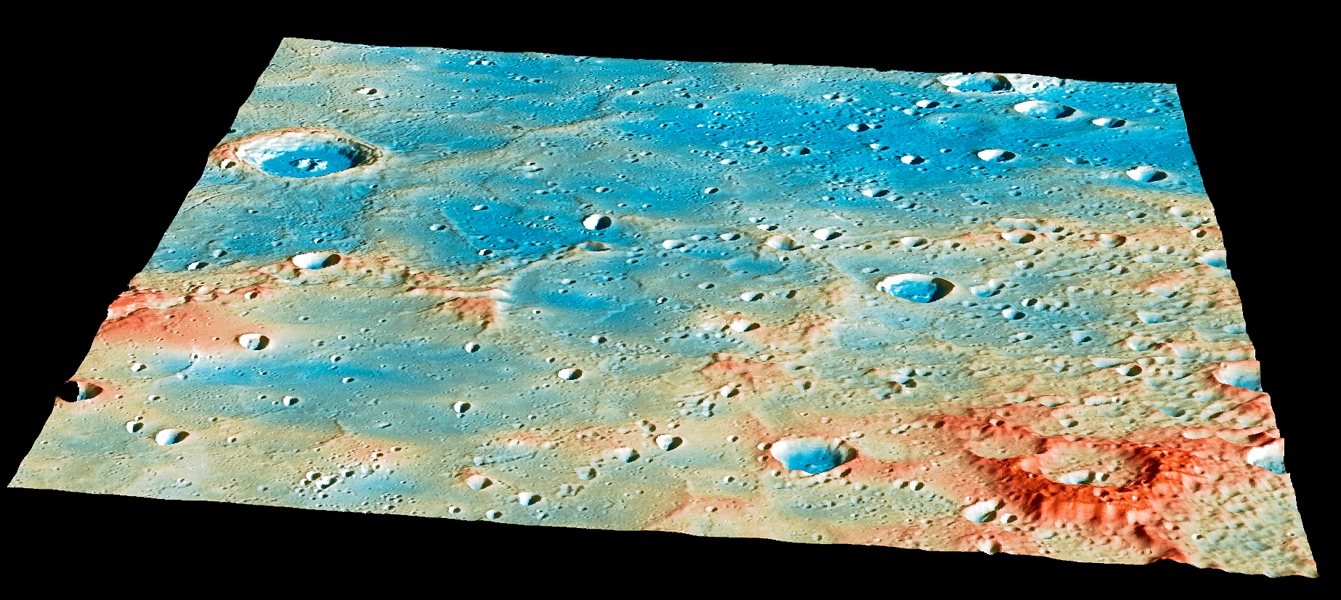

Seht ihr die Ruinen eines verlassenen Außenpostens auf einem Hügel? (Der Außenposten steht auf der russischen Insel Askold.) Seht ihr einen Fotografen mit Stirnlampe, der über die surreale Umgebung sinniert? (Das Panorama entstand aus 38 Bildern. Sie wurden zu einer Kleiner-Planet-Projektion kombiniert.) Seht ihr einen steilen Weg mit vielen Stufen?

Oder blickt ihr in das Auge eines Drachen?