Bildcredit: HiRISE, MRO, LPL (U. Arizona), NASA

Dieser Mond ist dem Untergang geweiht. Mars ist Rote Planet, er wurde nach dem römischen Kriegsgott benannt. Der Mars besitzt zwei winzige Monde, Phobos und Deimos. Ihre Namen sind die griechischen Begriffe für Furcht und Schrecken. Die Marsmonde sind vielleicht eingefangene Asteroiden aus dem Hauptasteroidengürtel, der zwischen Mars und Jupiter verläuft, oder sie stammen aus Bereichen im Sonnensystem, die noch weiter entfernt sind.

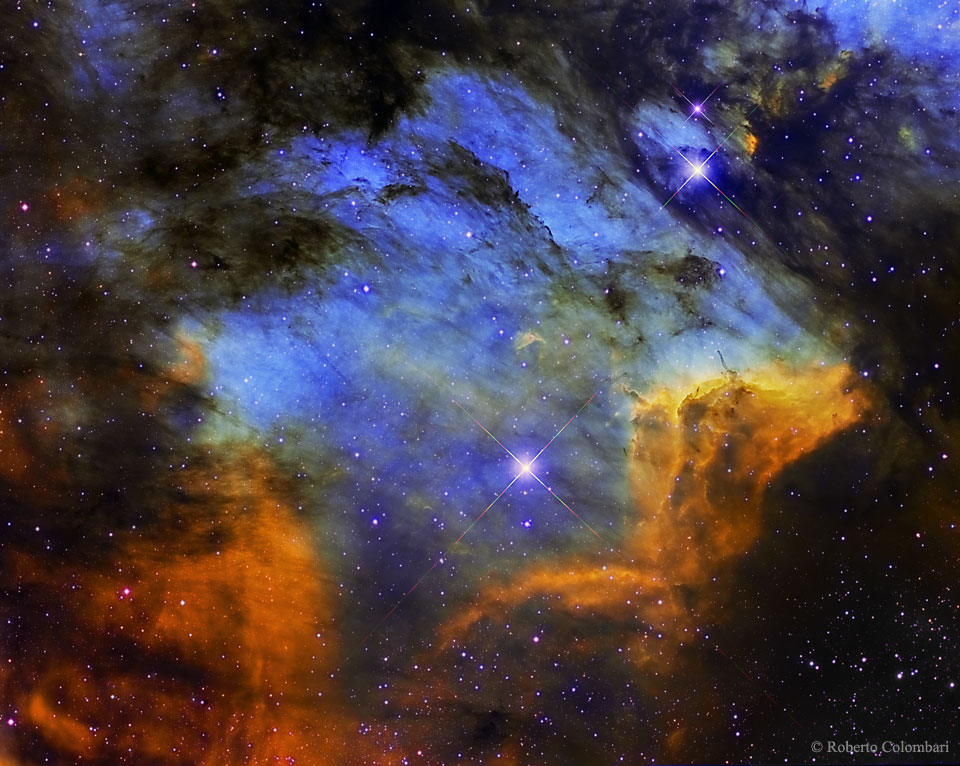

Der größere Mond ist Phobos. Das faszinierende Farbbild der Robotersonde Mars Reconnaissance Orbiter zeigt ihn als asteroidenähnliches Objekt mit vielen Kratern. Die Auflösung beträgt etwa sieben Meter pro Bildpunkt. Phobos kreist so tief um den Mars, dass ihn die Gezeitenkräfte hinunterziehen. Er ist nur 5800 Kilometer über der Oberfläche. Unser Mond kreist im Vergleich dazu 400.000 Kilometer entfernt um die Erde.

Kürzlich wurden die langen Rillen untersucht. Das Ergebnis lässt vermuten, dass sie durch eine Gezeitenstreckung entstanden sind, die den ganzen Körper erfasste. Die Gezeitenstreckung entstand durch den Kräfteunterschied der Marsgravitation an zwei Enden von Phobos. Die Rillen sind also vielleicht ein Hinweis auf eine frühe Phase der Auflösung von Phobos. Dabei entsteht ein Ring aus Trümmern um den Mars.