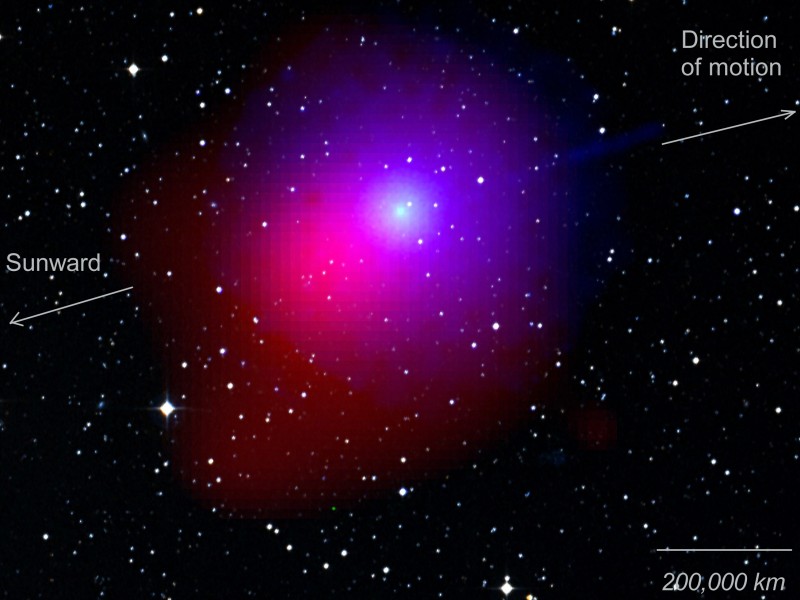

Credit und Bildrechte: Martin Pugh

Beschreibung: Die verzerrte Galaxie NGC 2442 liegt im südlichen Sternbild Fliegender Fisch (Piscis Volans). Die beiden Spiralarme der 50 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie, die von einem ausgeprägten Zentralbalken ausgehen, verleihen ihr eine hakenförmige Erscheinung. Diese Aufnahme in satten Farben zeigt auch die dunklen Staubansammlungen der Galaxienarme, junge blaue Sternhaufen und rötliche Sternbildungsregionen, die einen Kern gelblichen Lichts von einer älteren Sternpopulation umgeben. Doch die Sternbildungsregionen scheinen sich entlang des langgestreckten Spiralarms (rechts) stärker zu konzentrieren. Die verzerrte Struktur ist wahrscheinlich das Ergebnis einer lang zurückliegenden nahen Begegnung mit der kleineren Galaxie, die oberen links zu sehen ist. Die beiden miteinander wechselwirkenden Galaxien sind etwa 150.000 Lichtjahre in der geschätzten Entfernung von NGC 2442 voneinander entfernt.