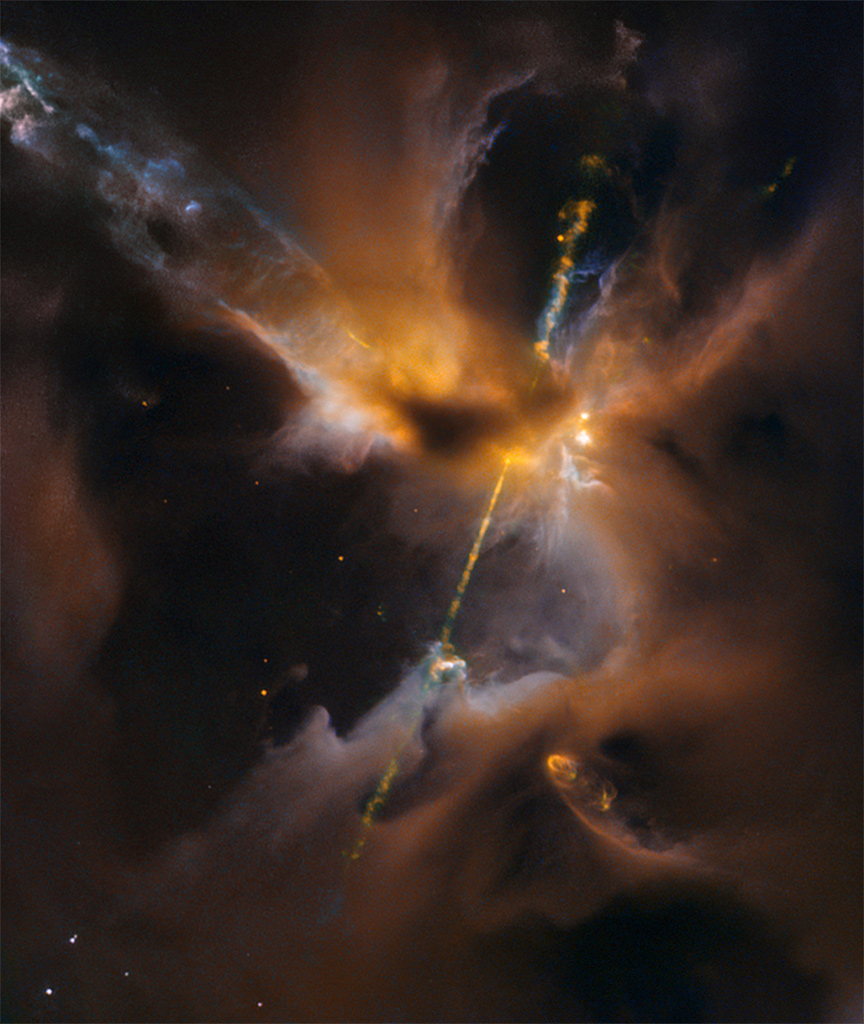

Bildcredit: NASA, ESA, Hubble-Vermächtnis (STScI / AURA) / Hubble-Europa-Kooperation; Danksagung: D. Padgett (GSFC), T. Megeath (Universität von Toledo), B. Reipurth (Universität von Hawaii)

Es sieht aus wie ein Doppellichtschwert. Diese beiden kosmischen Materiestrahlen strömen von einem neuen Stern in einer nahen Galaxis aus. Die atemberaubende Szene wurde aus Bilddaten des Weltraumteleskops Hubble konstruiert. Sie zeigt etwa ein halbes Lichtjahr im Objekt Herbig-Haro 24 (HH 24).

Das Objekt ist ungefähr 1300 Lichtjahre oder 400 Parsec entfernt und liegt in den Sternschmieden des Molekülwolkenkomplexes Orion B. Der zentrale Protostern von HH 24 ist vor direkter Sicht verborgen. Er ist von kaltem Staub und Gas umgeben, der zu einer rotierenden Akkretionsscheibe abgeflacht ist. Aus der Scheibe fällt Materie auf das junge stellare Objekt und wird aufgeheizt.

Entlang der Rotationsachse des Systems werden Ströme ausgestoßen. Sie liegen einander gegenüber. Die schmalen, energiereichen Ströme schneiden durch die interstellare Materie in der Region und bilden auf ihrem Pfad leuchtende Stoßfronten in Serie.