Bildcredit und Bildrechte: Fred Vanderhaven

Die Eier dieses Huhnes könnten Sterne bilden. Der Emissionsnebel ist als IC 2944 katalogisiert. Seine Erscheinung erinnert an ein Huhn. Daher wird er „Running-Chicken“-Nebel genannt.

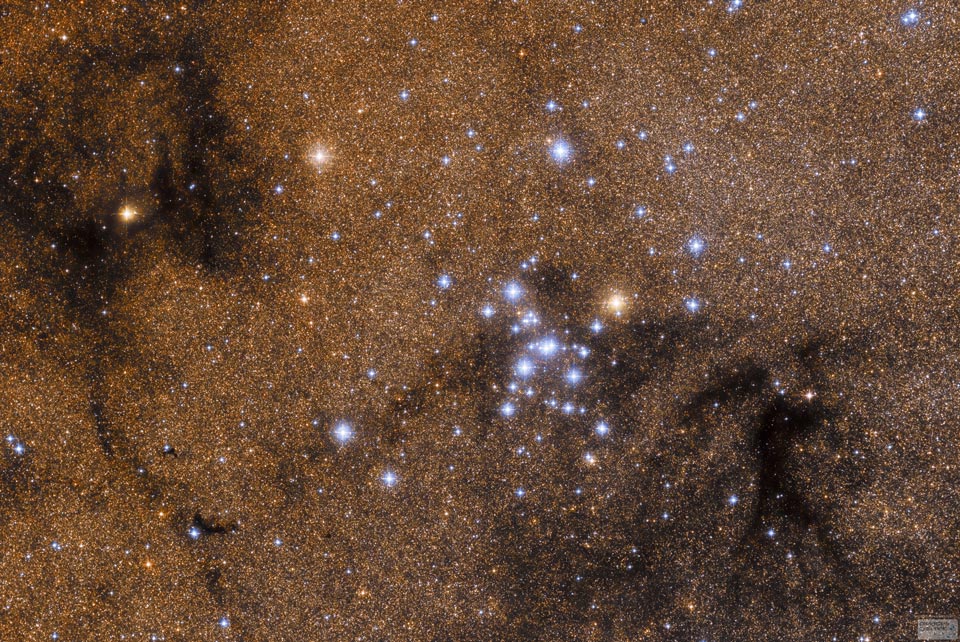

Das Bild wurde kürzlich am Siding-Spring-Observatorium in Australien fotografiert. Hier ist es in wissenschaftlich zugeordneten Farben abgebildet. In der Mitte sind kleine, dunkle Molekülwolken. Sie enthalten viel dichten kosmischen Staub. Diese „Eier“ werden nach ihrem Entdecker als Thackeray-Globulen genannt. Sie sind mögliche Orte für die Kondensation neuer Sterne durch Gravitation. Ihr Schicksal unsicher, weil sie rasch von der intensiven Strahlung junger Sterne in der Nähe verdampft werden.

Zusammen mit fleckigem, leuchtendem Gas und komplexen Regionen aus reflektierendem Staub bilden die masse- und energiereichen Sterne den offenen Haufen Collinder 249. Der Nebel ist etwa 6000 Lichtjahre entfernt. In dieser Distanz ist die Himmelslandschaft etwa 70 Lichtjahre breit.