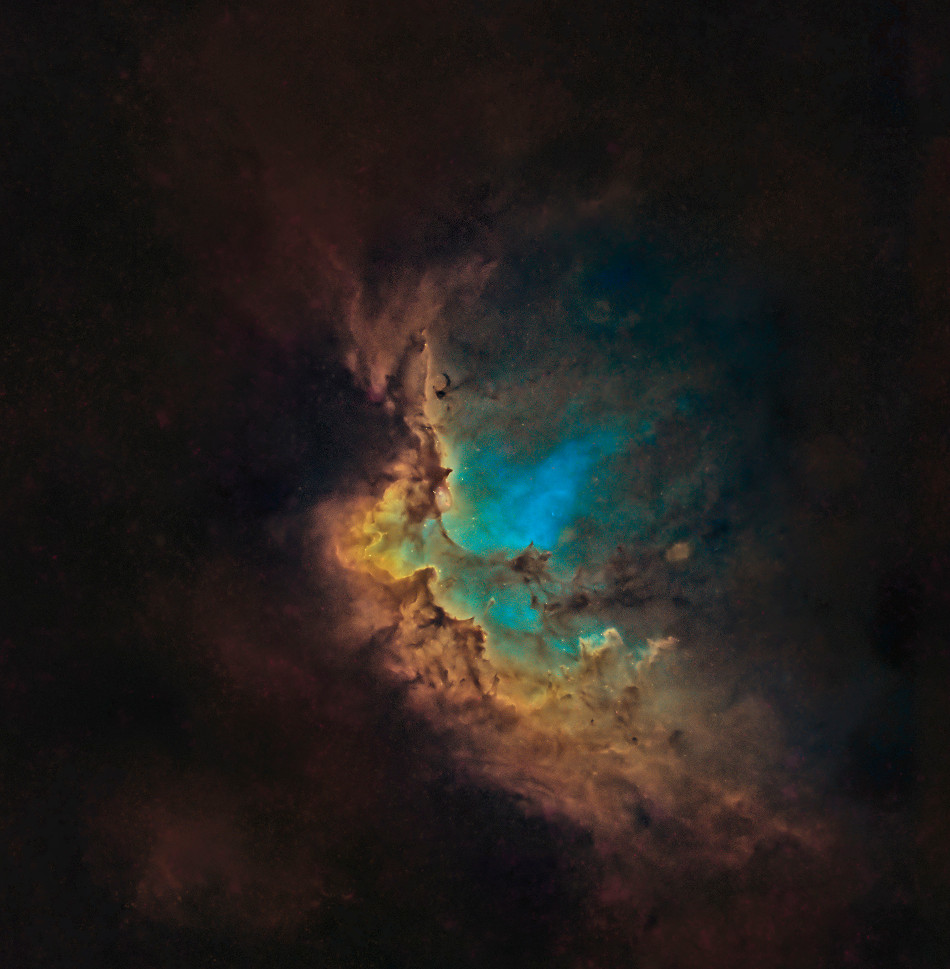

Bildcredit und Bildrechte: Donald P. Waid (Waid-Observatorium)

Der Sternhaufen NGC 6823 verwandelt langsam Gaswolken in Sterne. Rechts oben liegt das Zentrum des offenen Sternhaufens. Es entstand erst vor zwei Millionen Jahren. Viele helle junge blaue Sterne bestimmen seine Helligkeit.

Manche der äußeren Teile im Haufen sind sogar noch jünger. Es sind die Sterne und Säulen des Emissionsnebels NGC 6820 mitten im Bild. Die längliche Form der riesigen Säulen aus Gas und Staub entstand vermutlich durch Erosion durch die heiße Strahlung der hellsten Haufensterne. Links oben sind auch markante dunkle Globulen aus Gas und Staub im Bild verteilt.

Der offene Sternhaufen NGC 6823 ist etwa 50 Lichtjahre groß und an die 6000 Lichtjahre entfernt. Er befindet sich im Sternbild Füchslein (Vulpecula).