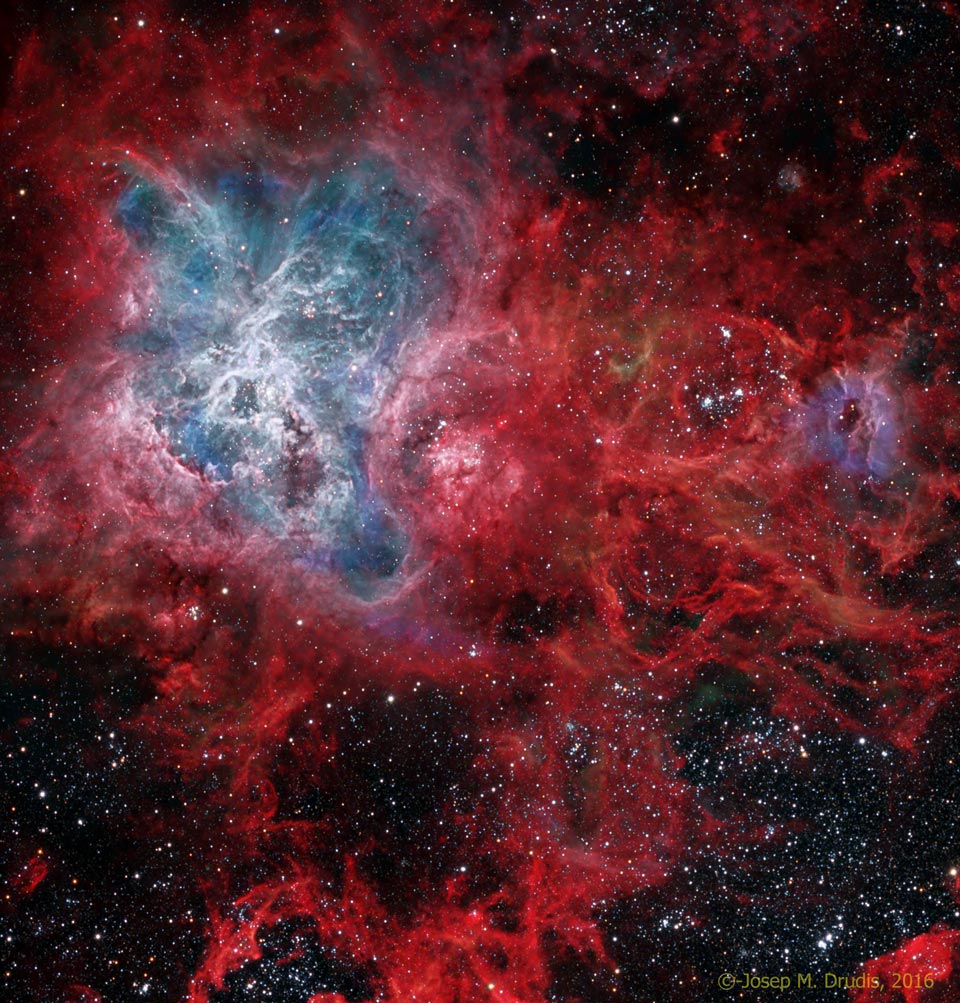

Bildcredit und Bildrechte: Josep Drudis

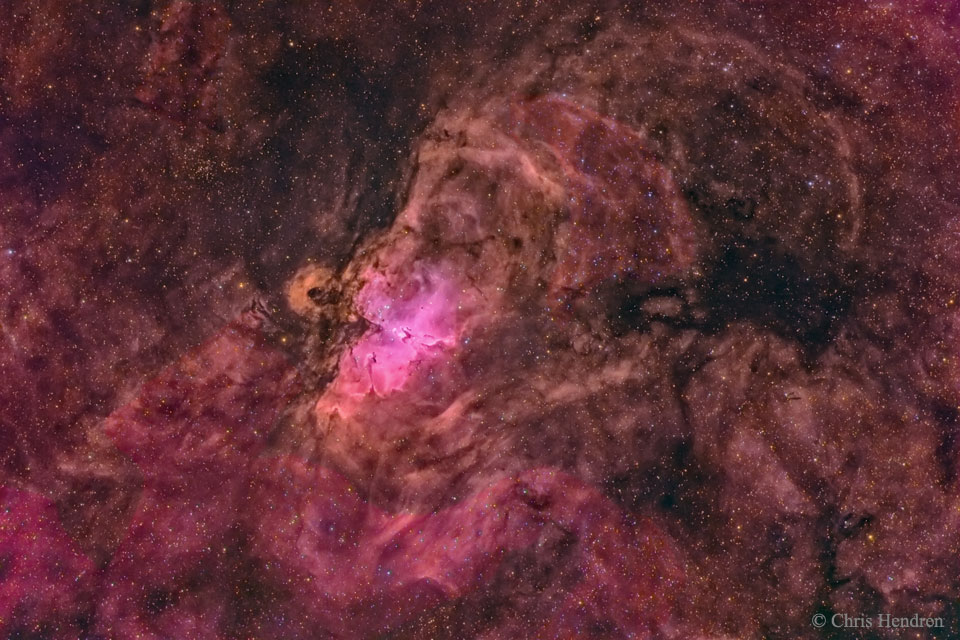

Es ist die größte und komplexeste Sternbildungsregion in der gesamten galaktischen Nachbarschaft. Die Region liegt in der Großen Magellanschen Wolke, das ist eine kleine Begleitgalaxie, die unsere Milchstraße umkreist. Der Name Tarantelnebel leitet sich von der spinnenförmigen Erscheinung ab. Doch diese Vogelspinne ist zirka 1000 Lichtjahre groß.

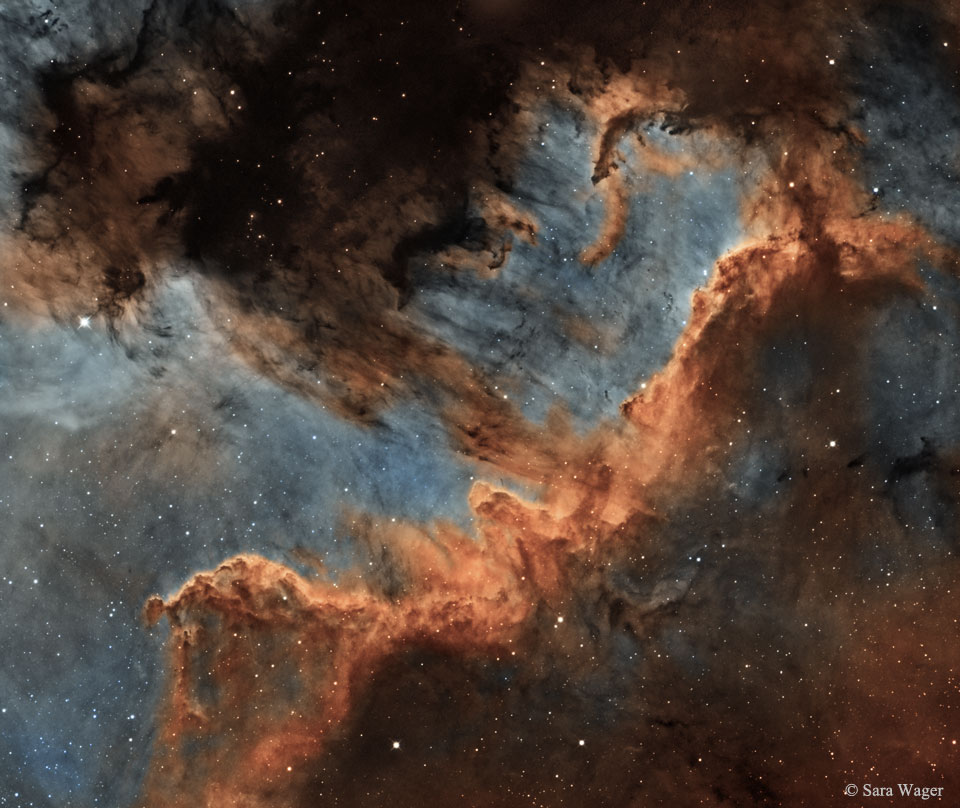

In der Entfernung des Orionnebels in der Milchstraße wäre sie am Himmel etwa 30 Grad breit, das sind 60 Vollmonde. Der Orionnebel ist die erdnächste Sternschmiede. Er ist nur 1500 Lichtjahre entfernt. Das Bild zeigt faszinierende Details im Nebel. Es wurde in Farben erstellt, die von Wasserstoff und Sauerstoff abgestrahlt werden.

Der Tarantelnebel ist auch NGC 2070 bekannt. Seine spinnenartigen Arme sind in Blau abgebildet. Sie umgeben einen Sternhaufen, der einige der hellsten, massereichsten Sterne enthält, die wir kennen. Massereiche Sterne brennen schnell und vergehen früh. Daher ist es wenig überraschend, dass bei der kosmischen Tarantel der Schauplatz der erdnächsten Supernova in jüngster Vergangenheit liegt.