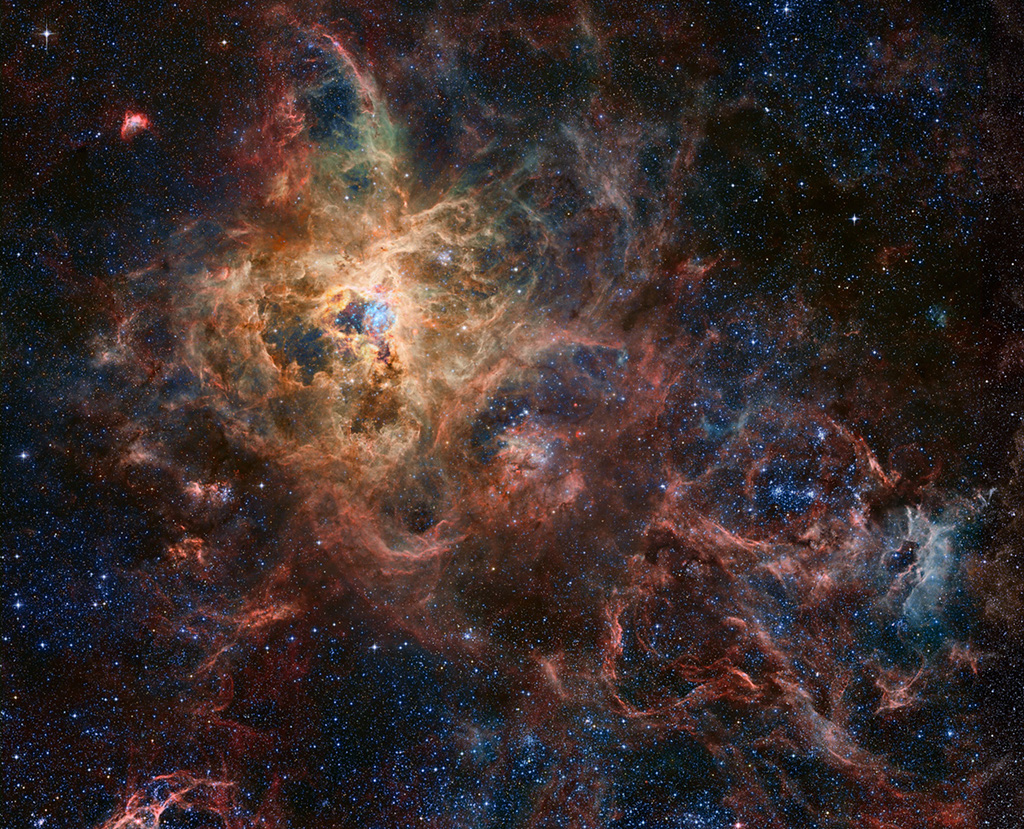

Bildcredit und Bildrechte: Josep Drudis, Don Goldman

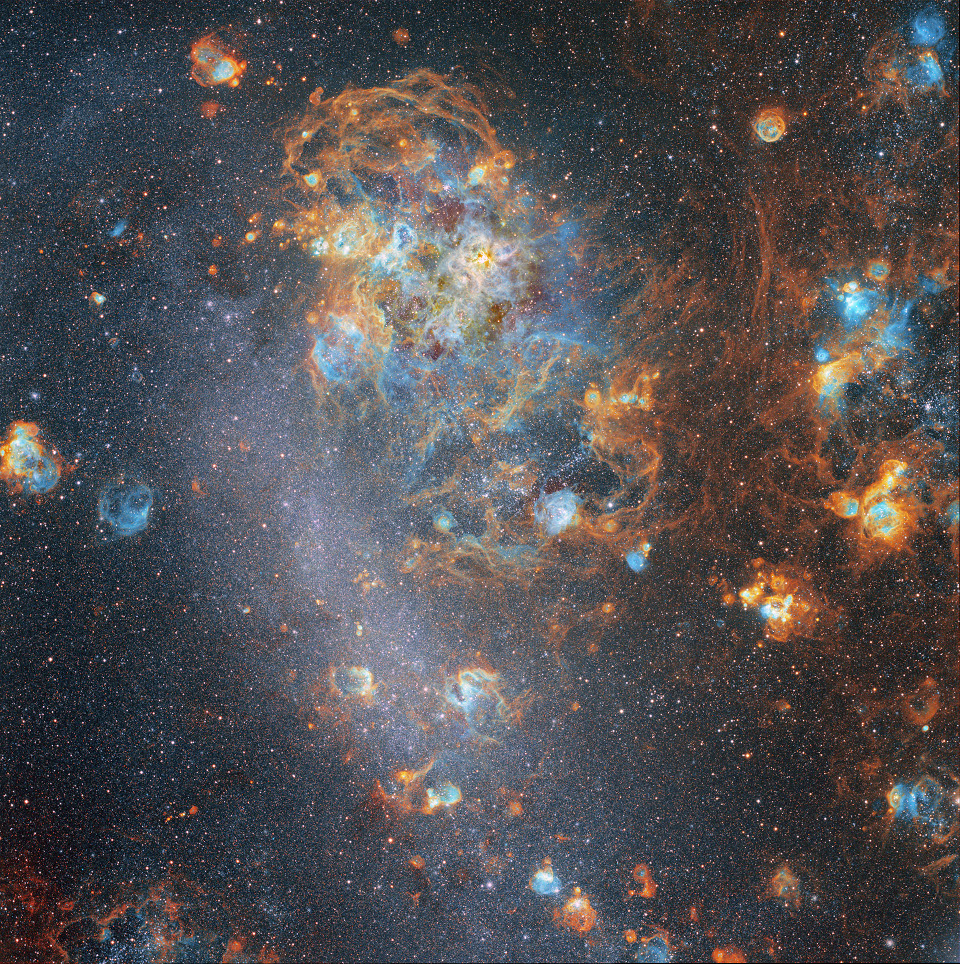

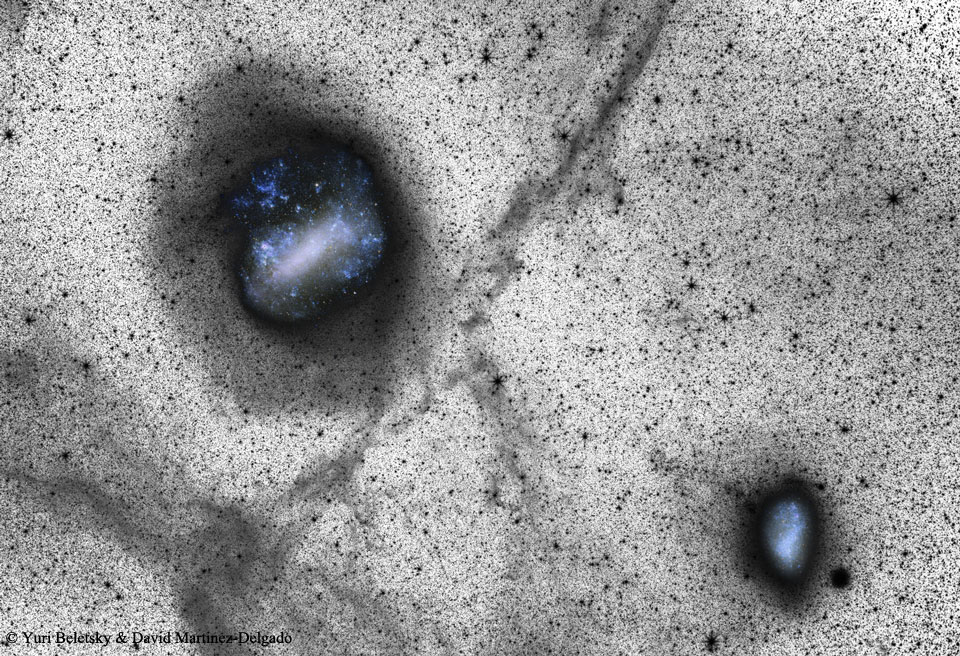

Beschreibung: Dieses detailreiche Teleskopmosaik zeigt die Große Magellansche Wolke (GMW), ein faszinierender Anblick am Südhimmel. Die Szene wurde mit Breit- und Schmalbandfiltern aufgenommen, sie zeigt ungefähr 5 Grad oder 10 Vollmonde. Die Schmalbandfilter sind so konstruiert, dass sie nur für Licht von Wasserstoff- und Sauerstoffatomen durchlässig sind.

Die Atome werden von energiereichem Sternenlicht ionisiert, sie strahlen ihr charakteristisches Licht ab, wenn die Elektronen rekombinieren und die Atome in einen energieärmeren Zustand übergehen. Daher ist die GMW auf diesem Bild anscheinend von ihren eigenen Wolken aus ionisiertem Gas bedeckt, welche ihre massereichen jungen Sterne umgeben.

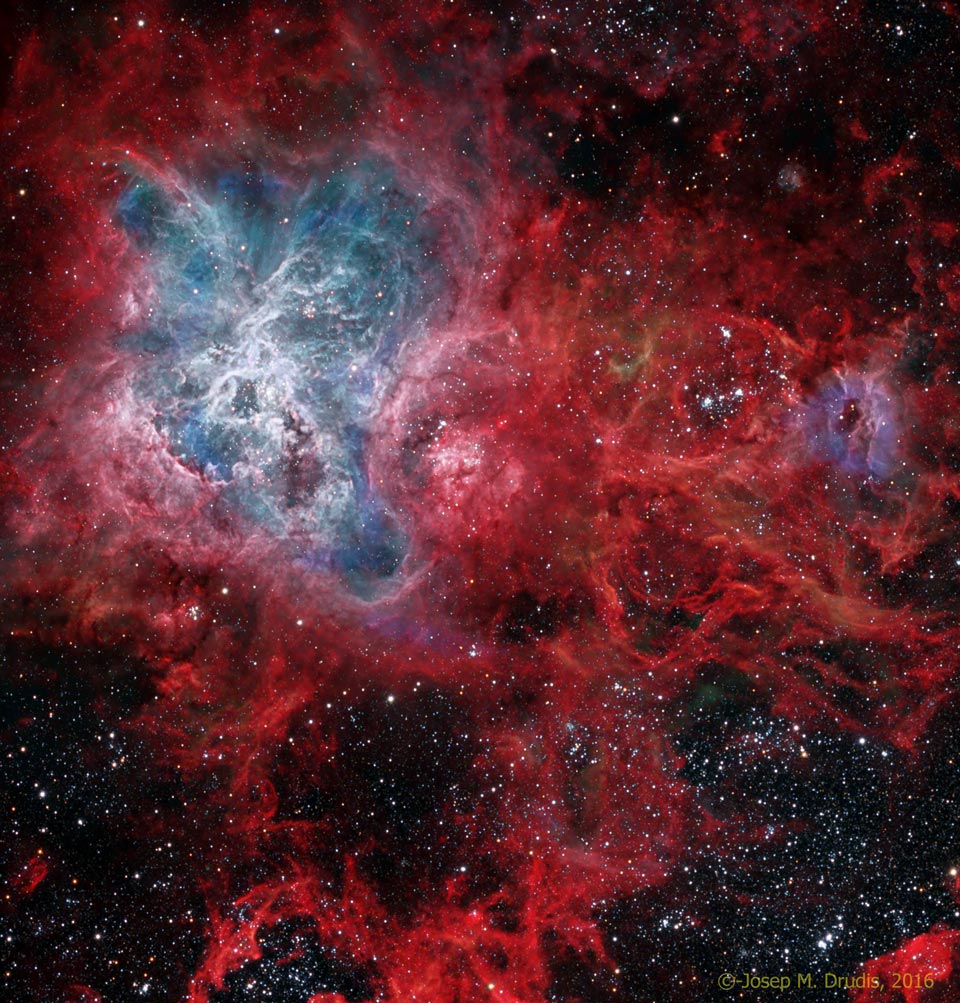

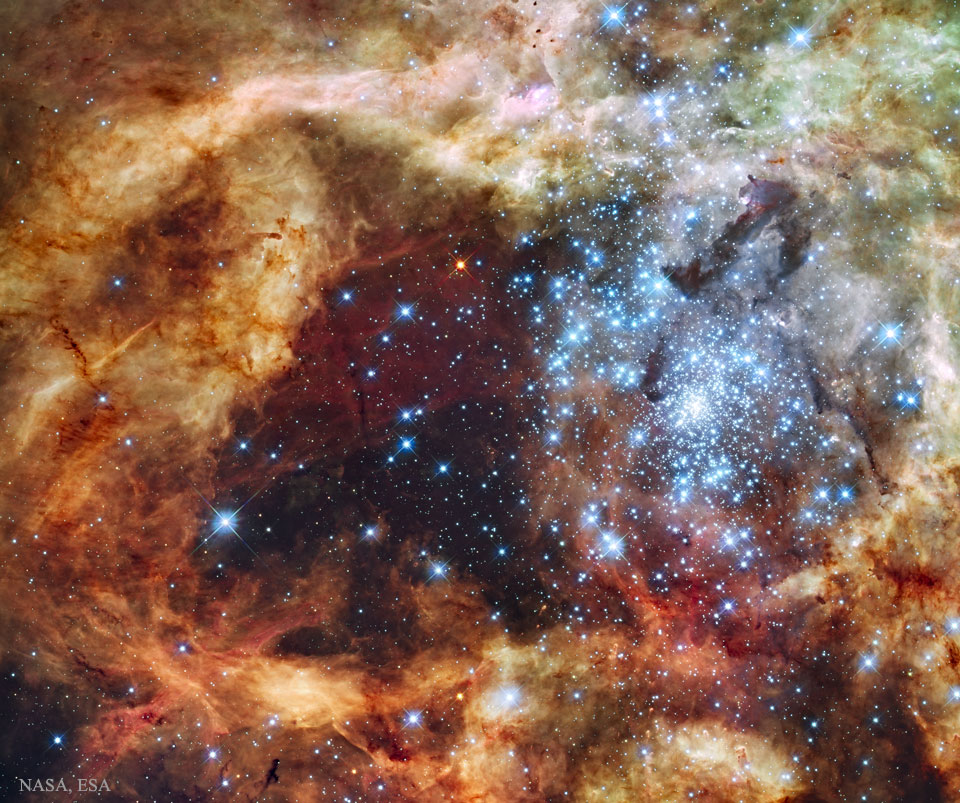

Die leuchtenden Wolken werden von Wasserstoffemissionen dominiert und sind als H II-Regionen (ionisierter Wasserstoff) bekannt, sie werden von starken Sternwinden und ultravioletter Strahlung geformt. Der Tarantelnebel ist die große Sternbildungsregion links, er besteht aus vielen überlappenden H II-Regionen.

Die GMW ist der größte Begleiter unserer Milchstraße, sie ist ungefähr 15.000 Lichtjahre groß, zirka 160.000 Lichtjahre entfernt und liegt im Sternbild Schwertfisch.