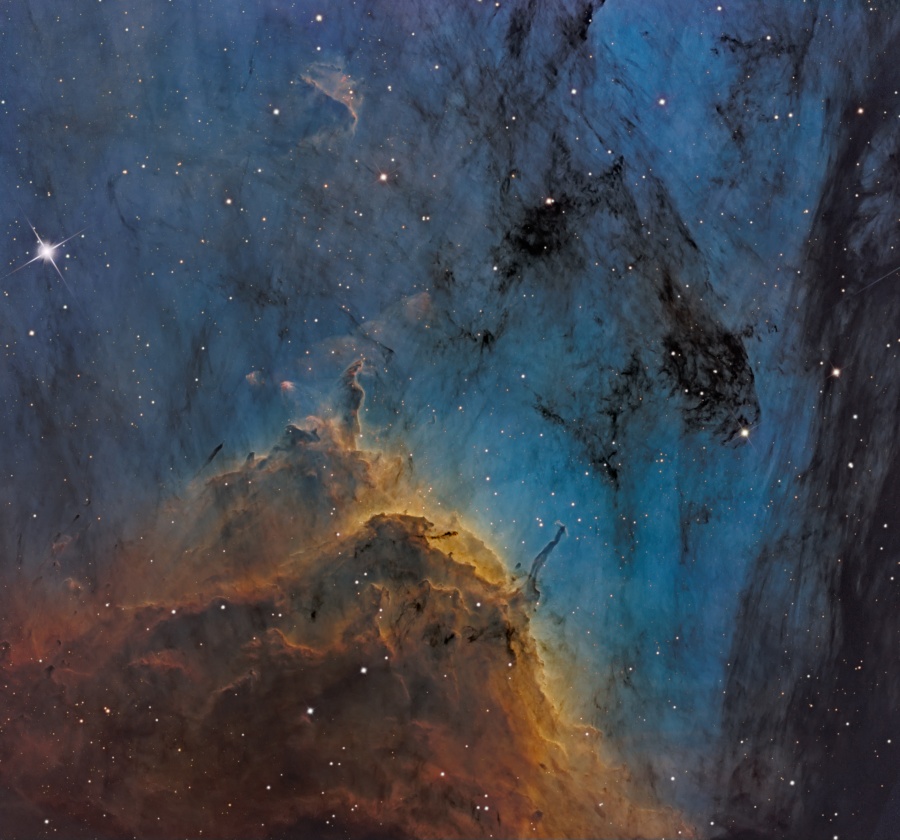

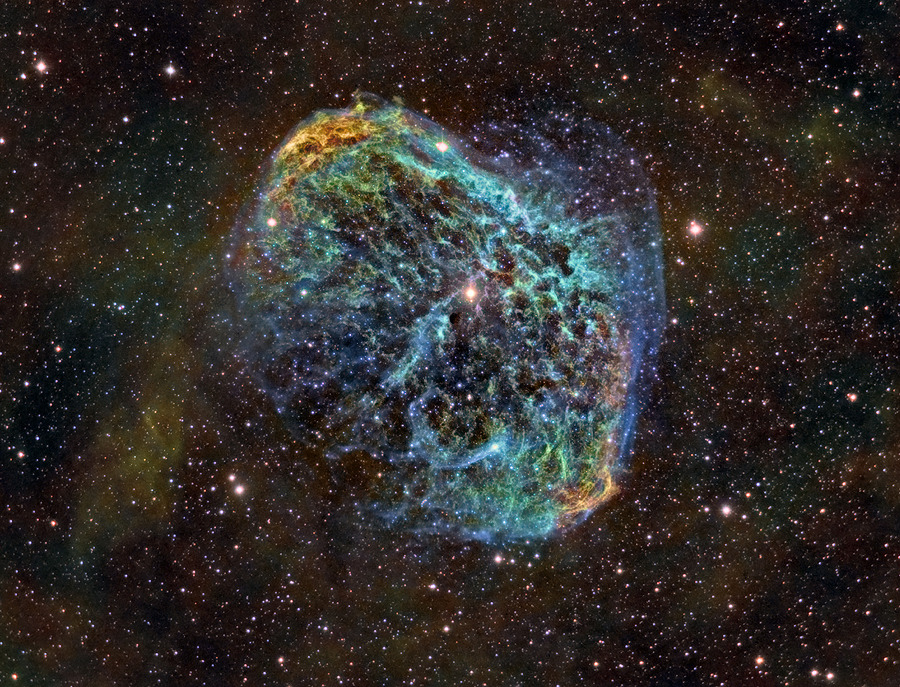

Bildcredit und Bildrechte: J-P Metsävainio (Astro Anarchy)

NGC 6888 ist auch als Sichelnebel bekannt. Er ist eine kosmische Blase mit einem Durchmesser von etwa 25 Lichtjahren. Diese Blase wurde von den Winden ihres hellen, massereichen Zentralsterns aufgeblasen.

Dieses bunte Porträt des Nebels entstand aus Schmalband-Bilddaten, die über der Hubble-Farbpalette kombiniert wurden. Es zeigt die Emissionen des windgeblasenen Nebels von Schwefel-, Wasserstoff- und Sauerstoffatomen in roten, grünen und blauen Farbtönen.

Der Zentralstern von NGC 6888 ist ein Wolf-Rayet-Stern (WR 136). Er stößt mit einem mächtigen Sternenwind seine äußeren Hüllen ab. Dabei verschleudert er alle 10.000 Jahre eine Masse, die der Sonne entspricht. Die komplexen Strukturen im Nebel entstehen wahrscheinlich, wenn diese starken Winde mit Materie wechselwirken, die in einer früheren Phase ausgestoßen wurde.

Dieser Stern verbrennt seinen Treibstoff außerordentlich schnell. Seine Existenz neigt sich wahrscheinlich dem Ende zu. Voraussichtlich erlischt er nach einer spektakulären Supernovaexplosion. NGC 6888 befindet sich im nebelreichen Sternbild Schwan (Cygnus) und ist etwa 5000 Lichtjahre von uns entfernt.