Bildcredit und Bildrechte: Adam Block, Mt. Lemmon SkyCenter, Univ. Arizona

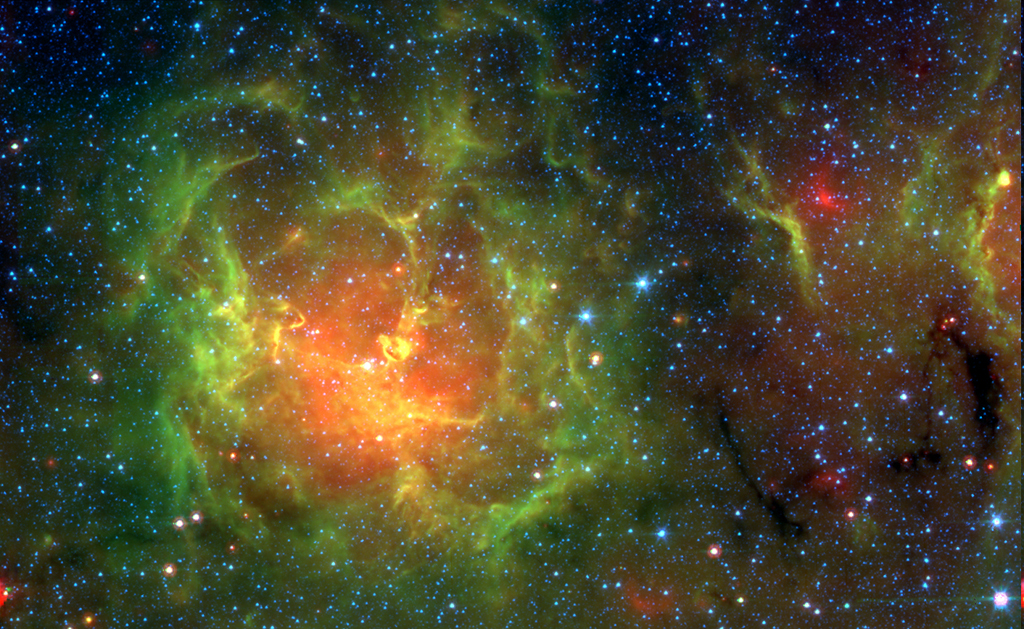

Grate aus leuchtendem interstellarem Gas und dunklen Staubwolken füllen die turbulenten kosmischen Tiefen im Lagunennebel. Die helle Sternbildungsregion ist auch als M8 bekannt. Sie ist zirka 5000 Lichtjahre entfernt. Bei Teleskopreisen im Sternbild Schütze ist der Nebel eine beliebte Station. Er liegt am Himmel nahe bein Zentrum der Galaxis.

Diese fantastisch detailreiche Ansicht zeigt den Zentralbereich der Lagune, die ungefähr 40 Lichtjahre groß ist. Er wird vom vielsagenden rötlichen Leuchten ionisierter Wasserstoffatome bestimmt, die mit freien Elektronen rekombinieren. Die helle, sanduhrförmige Gestalt mitten im Bild ist Gas, das von der energiereichen Strahlung und dem starken Sternwind eines massereichen jungen Sterns ionisiert und geformt wird.