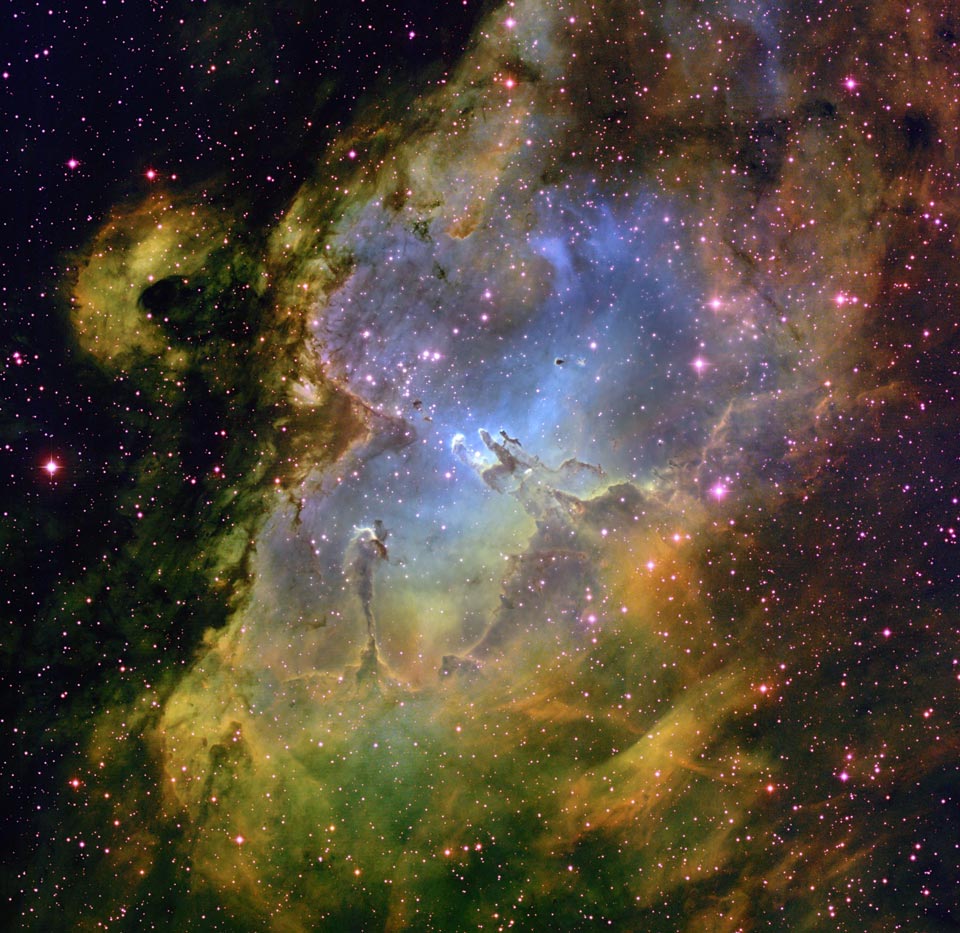

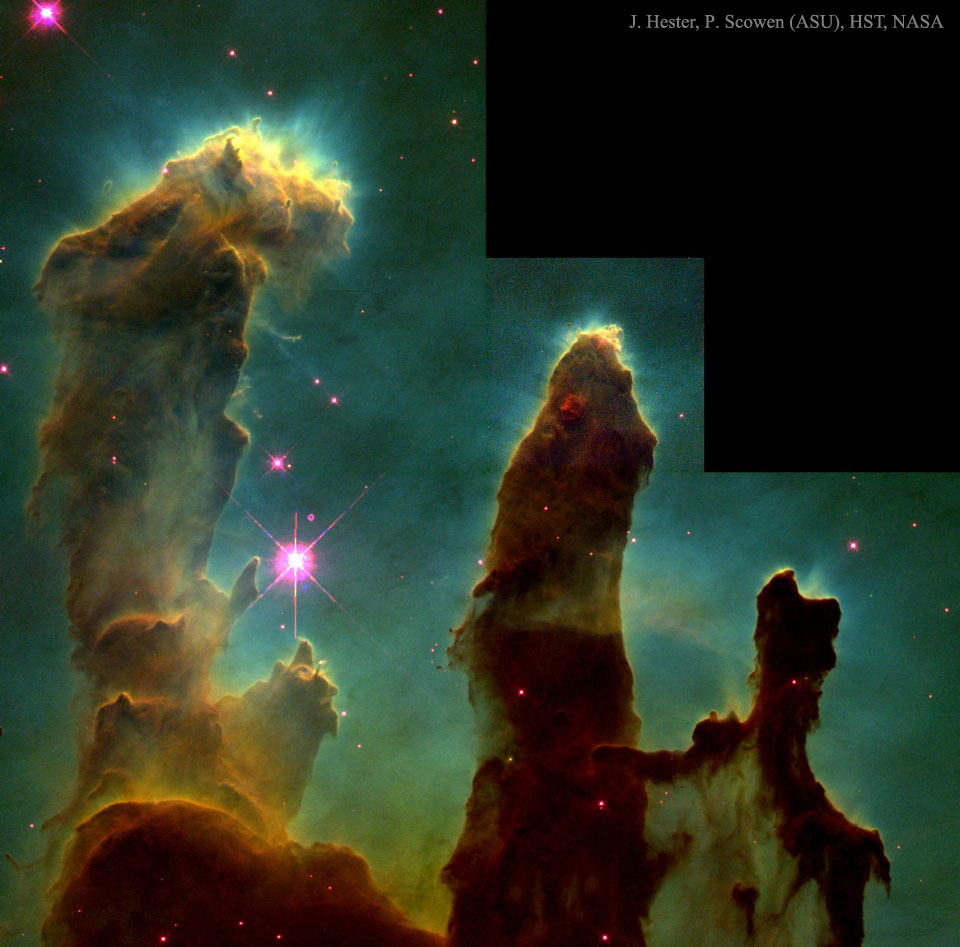

Bildcredit: J. Hester, P. Scowen (ASU), HST, NASA

Im Adlernebel liegen die Säulen der Schöpfung. Darin entstehen neue Sterne. Dieses Bild wurde 1995 mit dem Weltraumteleskop Hubble aufgenommen. Es zeigt gasförmige Globulen (EGGs), die verdampfen. Sie treten aus den Säulen aus molekularem Wasserstoff und Staub hervor.

Die riesigen Säulen sind Lichtjahre lang und so dicht, dass Gas in ihrem Inneren durch Gravitation kollabiert. Dabei entstehen Sterne. Am Ende jeder Säule verdampft die intensive Strahlung heller junger Sterne Materie mit geringer Dichte. Dadurch werden die Sternfabriken in den dichten EGGs freigelegt. Der Adlernebel steht in Verbindung mit dem offenen Sternhaufen M16. Er ist etwa 7000 Lichtjahre entfernt.

Die Säulen der Sternbildung wurden 2007 mit dem Weltraumteleskop Spitzer im Orbit erneut in Infrarot abgebildet. Diese Aufnahme führte zu der Vermutung, dass die Säulen vielleicht inzwischen durch eine lokale Supernova zerstört wurden. Doch das Licht dieses Ereignisses hat die Erde noch nicht erreicht.

Hand aufs Herz: Habt ihr das Bild schon einmal gesehen?