Bildcredit: Subaru-Teleskop (NAOJ), Weltraumteleskop Hubble, Martin Pugh; Bearbeitung: Robert Gendler

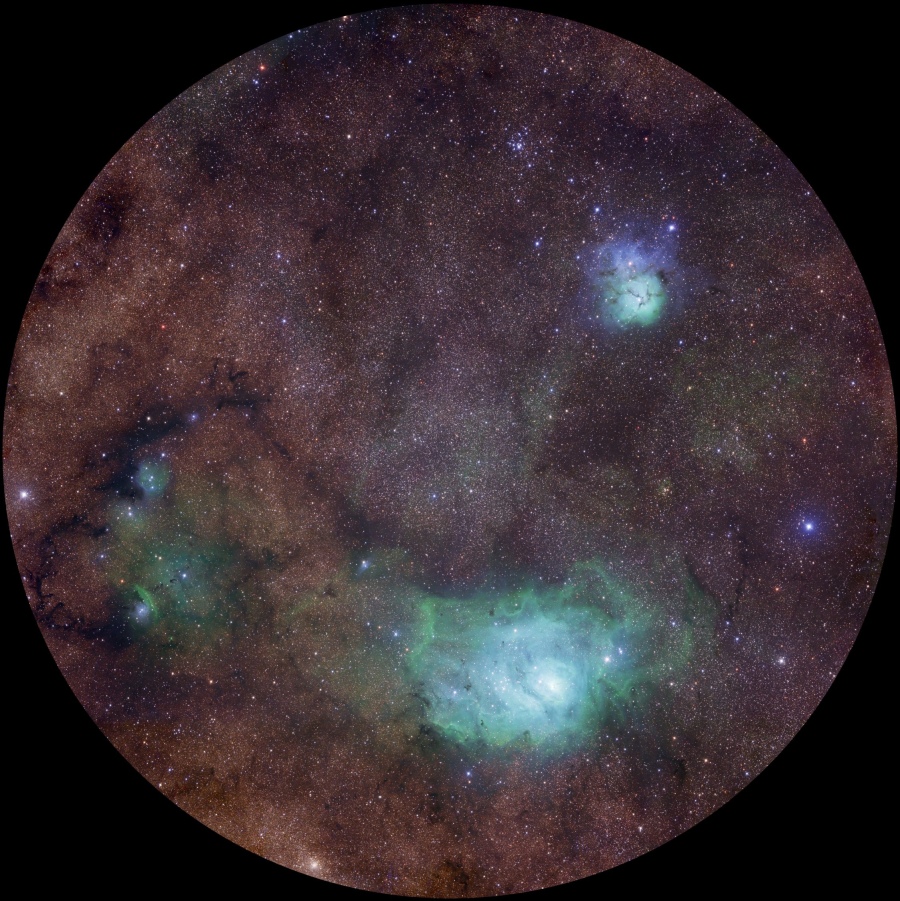

Wolken aus leuchtendem Gas sind im Trifidnebel mit Staubbahnen gemischt. Der Trifidnebel ist eine Sternbildungsregion im Schützen (Sagittarius). In der Mitte laufen die drei markanten Staubranken zusammen, die dem Trifid seinen Namen geben. Rechts ragen Berge aus opakem Staub auf. Dunkle Staubfasern durchziehen den ganzen Nebel.

Ein einzelner massereicher Stern nahe der Mitte bringt Trifid zum Leuchten. Der Trifidnebel ist auch als M20 bekannt. Er ist nur etwa 300.000 Jahre alt. Das macht ihn zum jüngsten Emissionsnebel, den wir kennen. Der Nebel ist etwa 9000 Lichtjahre entfernt. Der hier abgebildete Teil ist ungefähr 10 Lichtjahre breit.

Die Leuchtdichte im Kompositbild stammt von einem Bild, das mit dem erdgebundenen 8,2-Meter-Subaru-Teleskop aufgenommen wurde. Die Details lieferte das 2,4-Meter-Weltraumteleskop Hubble. Die Farbdaten steuerte Martin Pugh bei, und die Montage und Bearbeitung des Bildes führte Robert Gendler durch.