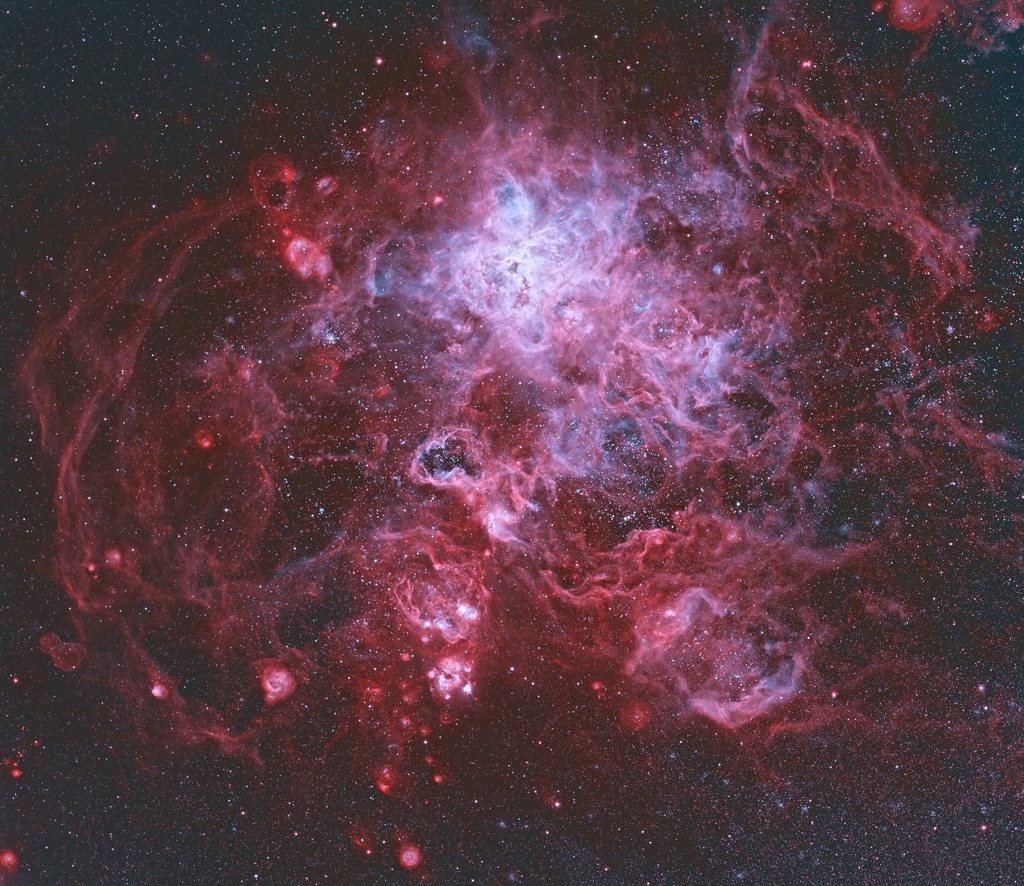

Bildcredit und Bildrechte: Ignacio Diaz Bobillo

Der Tarantelnebel ist eine riesige Region, in der Sterne entstehen. Er ist etwa 180.000 Lichtjahre entfernt und liegt in der Große Magellansche Wolke. Diese kleine Galaxie ist eine Begleiterin der Milchstraße. Das kosmische Spinnentier ist etwa tausend Lichtjahre breit. Es ist die größte, gewaltigste Region mit Sternbildung in der ganzen Lokalen Gruppe. Für dieses Bild kartierten Schmalbandfilter die Emissionen ionisierter Atome von Wasserstoff und Sauerstoff.

Die Tarantel ist als NGC 2070 katalogisiert. Der zentrale junge Haufen R136 besteht aus massereichen Sternen. Intensive Strahlung, Sternwinde und Erschütterungen durch Supernovae in R136 liefern die Energie für das Leuchten im Nebel. Sie formen auch die spinnenartigen Fasern. Um die Tarantel sind weitere Gebiete mit Sternbildung verteilt. Darin befinden sich junge Sternhaufen, Fasern und leer gefegte blasenförmige Wolken.

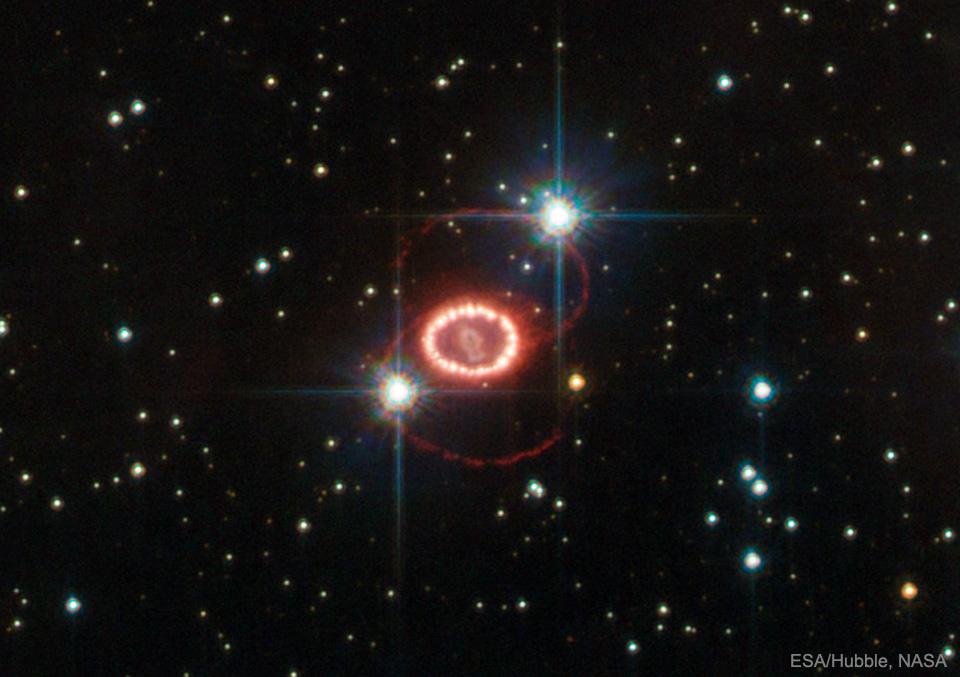

Das Bild zeigt rechts unten sogar den Schauplatz der nächstliegenden Supernova der Neuzeit, SN 1987A. Das reichhaltige Sichtfeld umfasst etwa 1 Grad oder zwei 2 Vollmonde im südlichen Sternbild Schwertfisch (Dorado). Wenn der Tarantelnebel näher wäre, sagen wir 1500 Lichtjahre entfernt im lokalen, Sterne bildenden Orionnebel, würde er den halben Himmel bedecken.

Beobachtet den Leoniden-Meteorstrom