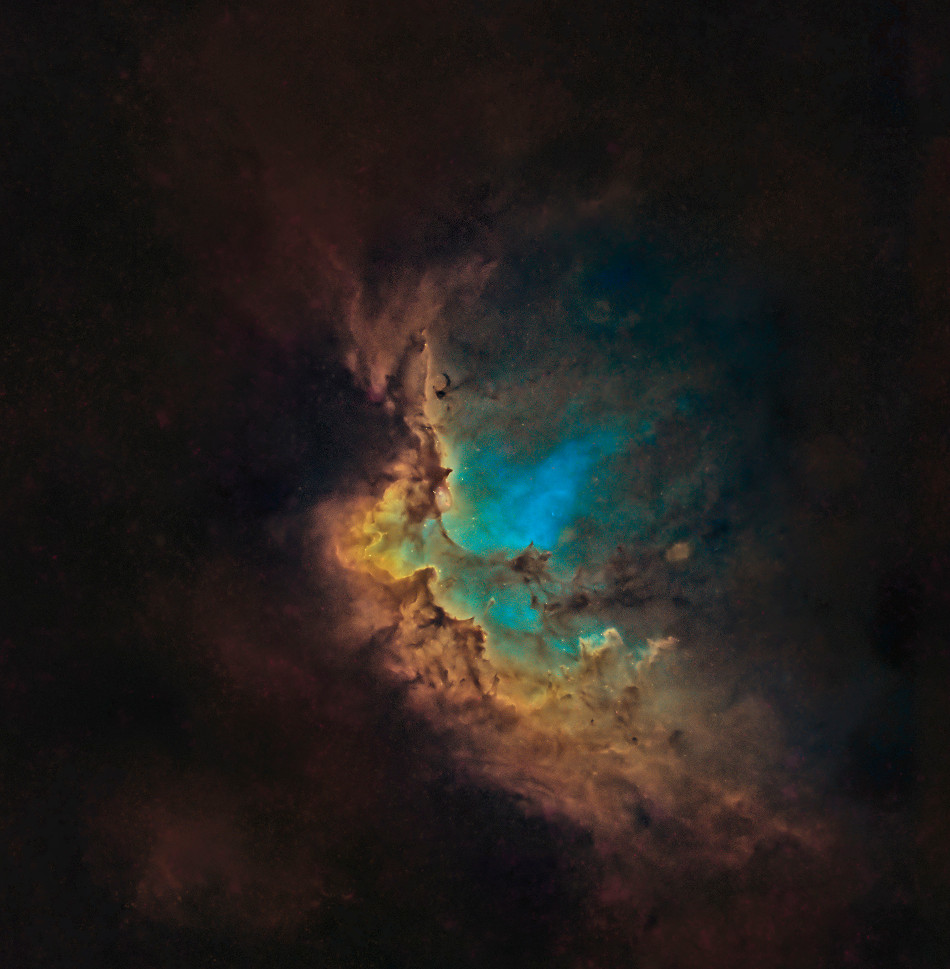

Bildcredit und Bildrechte: Bill Snyder (Bill Snyder Photography)

Die farbige Himmelslandschaft zeigt die staubhaltige Emissionsregion Sh2-155 aus dem Sharpless-Katalog. Es ist der Höhlennebel. Die Daten des Kompositbildes wurden mit Schmalbandfiltern aufgenommen. Sie zeigen das Leuchten ionisierter Schwefel-, Wasserstoff- und Sauerstoffatome in roten, grünen und blauen Farbtönen. Die Szene ist etwa 2400 Lichtjahre entfernt. Sie liegt in der Ebene der Milchstraße im königlichen nördlichen Sternbild Kepheus.

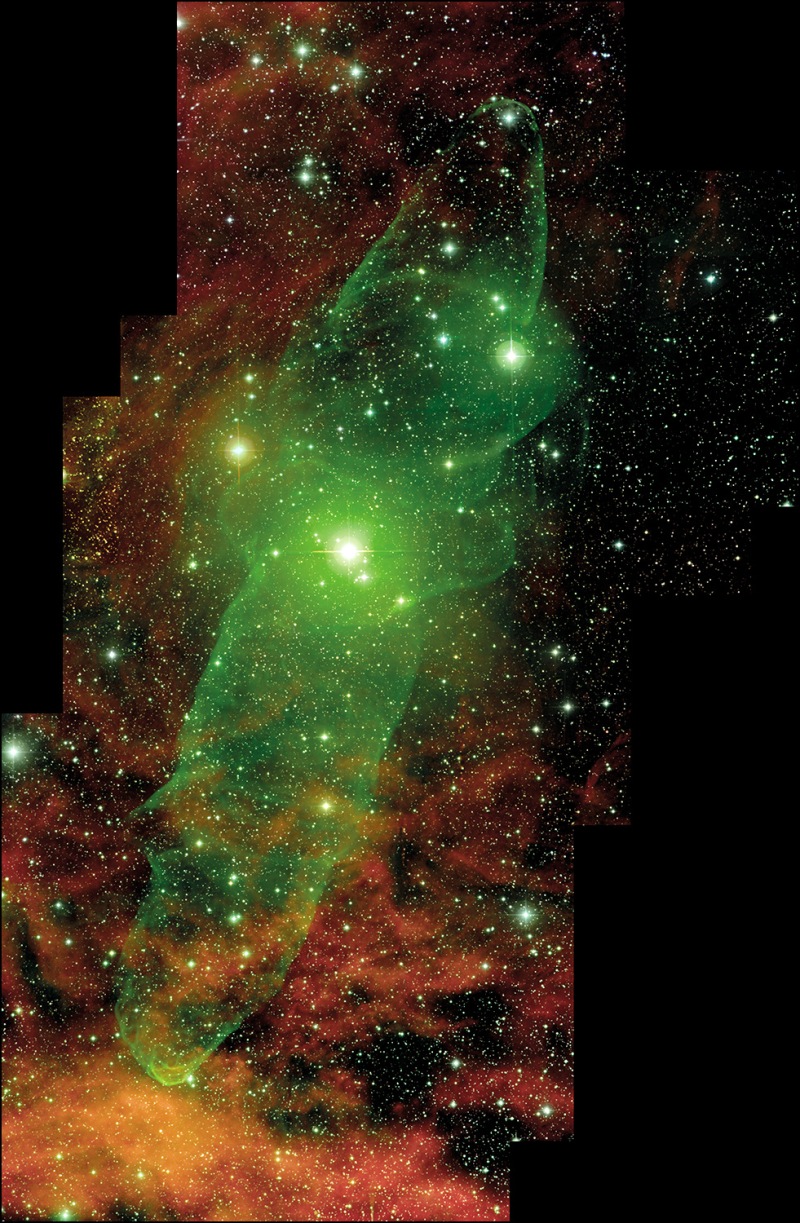

Die astronomische Forschung zeigt, dass die Region zwischen der massereichen Molekülwolke Kepheus B und den heißen jungen Sternen der Kepheus-OB 3-Assoziation entstanden ist. Der helle Rand aus ionisiertem interstellarem Gas wird durch die Strahlung der heißen Sterne zum Leuchten gebracht. Der helle junge Stern oben in der Mitte ist sehr markant. Durch die Strahlung entstanden Ionisationsfronten. Wahrscheinlich wurde in ihrem Inneren ein Kollaps und neue Sternbildung ausgelöst.

Die kosmische Höhle hat einen Durchmesser von mehr als 10 Lichtjahren. Das ist die passende Größe für eine Sternenschmiede.