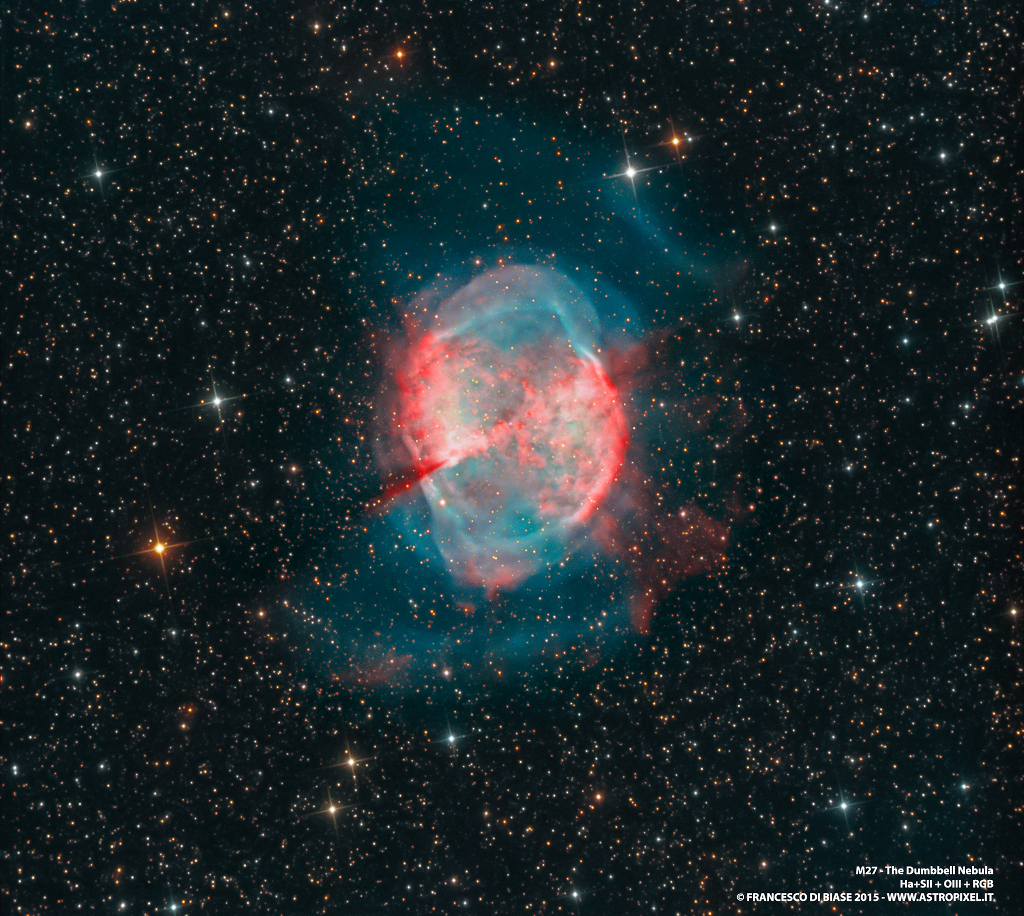

Bildcredit und Bildrechte: Francesco di Biase

Der Astronom Charles Messier suchte im 18. Jahrhundert am Himmel über Frankreich nach Kometen. Dabei machte er eifrig eine Liste mit Dingen, die sicherlich keine Kometen waren. Hier ist Nummer 27 seiner inzwischen berühmten „Kein-Komet“-Liste. Im 21. Jahrhundert gilt das Objekt als planetarischer Nebel. Aber er ist auch kein Planet, obwohl er in einem kleinen Teleskop rund und planetenähnlich wirkt.

Messier 27 (M27) ist ein gutes Beispiel für einen gasförmigen Emissionsnebel. Er entstand, als in einem sonnenähnlichen Stern der Kernbrennstoff zur Neige ging. So ein Nebel entsteht, wenn die äußeren Schichten eines Sterns abgestoßen werden. Die Atome fangen an zu leuchten, wenn sie vom intensiven, unsichtbaren UV-Licht des vergehenden Sterns angeregt werden.

Die schöne, symmetrische interstellare Gaswolke hat den landläufigen Namen Hantelnebel. Sie ist mehr als 2,5 Lichtjahre groß und ungefähr 1200 Lichtjahre entfernt. Man findet sie im Sternbild Füchslein (Vulpecula). Das eindrucksvolle Farbkomposit betont Details der gut untersuchten Region im Zentrum. Dargestellt werden auch blassere Strukturen im äußeren Hof des Nebels, die selten abgebildet werden.

Das Bild entstand aus Daten, die mit Breit- und Schmalbandfiltern aufgenommen wurden. Die Filter sind durchlässig für die Emissionen von Schwefel-, Wasserstoff- und Sauerstoffatomen.