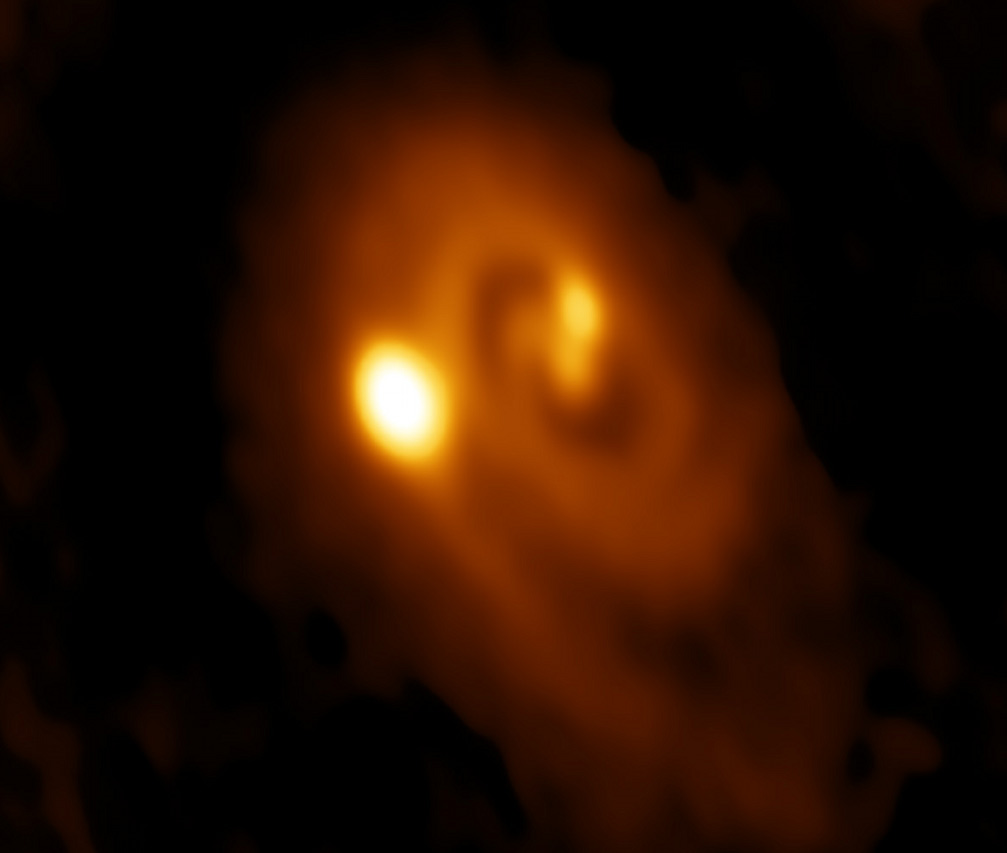

Bildcredit und Bildrechte: Stéphane Guisard (Los Cielos de America, TWAN)

Vier Laserstrahlen schneiden durch dieses Bild des Orionnebels. Der Anblick bot sich am Paranal-Observatorium der ESO in der Atacamawüste auf dem Planeten Erde. Die Laser sind kein Zeichen eines interstellaren Konflikts, sondern sie dienen der Beobachtung des Orionnebels mit der UT4, einem der großen Teleskope am Observatorium. Es führt einen technischen Test der adaptiven Optik durch. Damit wird das Bild geschärft.

Diese Ansicht des Nebels mit Laserstrahlen wurde mit einem kleinen Teleskop außerhalb der UT4-Kuppel fotografiert. Man sieht die Strahlen aus diesem Blickwinkel, weil die dichte niedrige Erdatmosphäre wenige Kilometer über dem Observatorium das Laserlicht streut. Die vier kleinen Segmente hinter den Strahlen sind die Emissionen einer Schicht in der Atmosphäre, die Atome von Natrium enthält. Diese Atome werden vom Laserlicht angeregt. Die Schicht liegt in einer Höhe von 80 bis 90 Kilometern.

Von der UT4 aus gesehen bilden diese Segmente helle Flecken. Sie dienen als künstliche Leitsterne. Ihre Schwankungen werden in Echtzeit gemessen. Das hilft, die Unschärfe durch die Atmosphäre in der Sichtlinie zu korrigieren, indem man einen verformbaren Spiegel im Teleskop steuert.