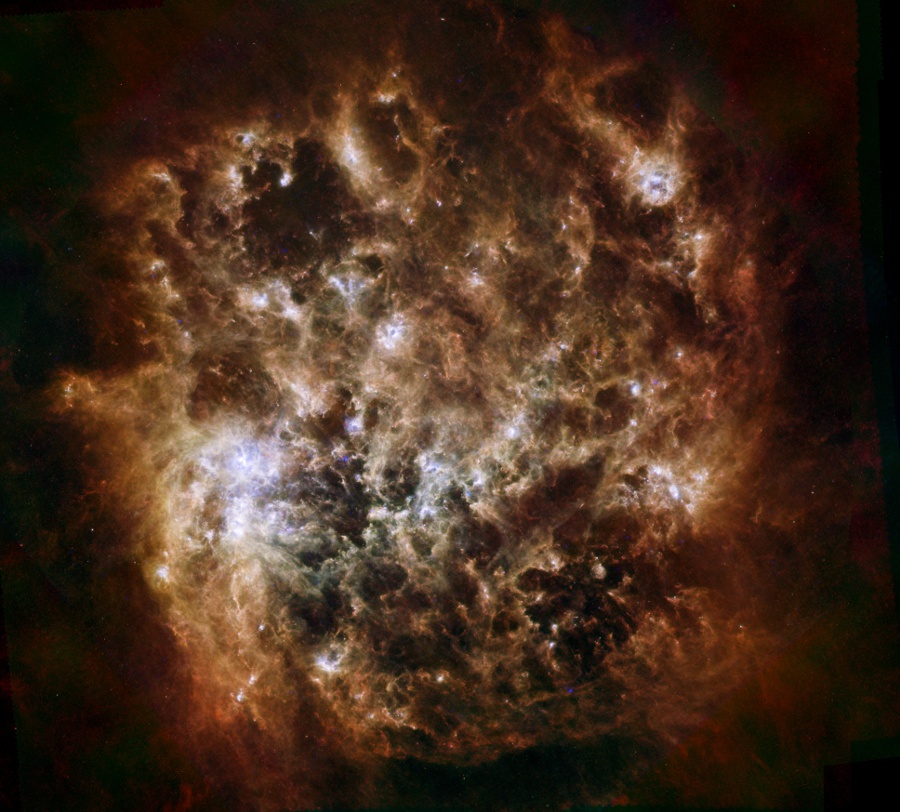

Bildcredit und Bildrechte: ESA/Herschel/PACS, SPIRE/Hi-GAL-Projekt Danksagung: G. Li Causi, IAPS/INAF

Ein berühmtes Bild des Weltraumteleskops Hubble zeigt die Säulen der Sternbildung, in denen Sterne entstehen. Die Säulen bestehen aus kaltem Gas und Staub. Sie befinden sich in M16, dem Adlernebel, und sind Lichtjahre lang.

Das Kompositbild zeigt die nahe Sternschmiede. Es wurde in Falschfarben gefärbt. Die Bilddaten stammen aus der galaktischen Panoramaforschung mit dem Weltraumteleskop Herschel. Das Infrarot-Teleskop Herschel untersuchte interstellare Wolken in der Ebene unserer Milchstraße. Seine Detektoren für Terahertzstrahlung zeichneten die Emission vom kalten Staub in der Region direkt auf. Dazu zählten auch die berühmten Säulen und andere Strukturen mitten in der Szene.

Die Gruppe heißer junger Sterne im Zentrum ist in dieser Farbe von Infrarot unsichtbar. Doch die Strahlung und die Winde dieser Sterne fräsen Formen in die interstellaren Wolken. Die verstreuten weißen Flecken sind dichtere Knoten aus Gas und Staub. Es sind Materieklumpen, die kollabieren. In ihrem Inneren entstehen neue Sterne.

Der Adlernebel ist etwa 6500 Lichtjahre entfernt. Er ist ein leichtes Ziel für Ferngläser oder kleine Teleskope. Man findet ihn in einem nebelreichen Teil des Himmels im Halbsternbild Schweif der Schlange (Serpens Cauda).