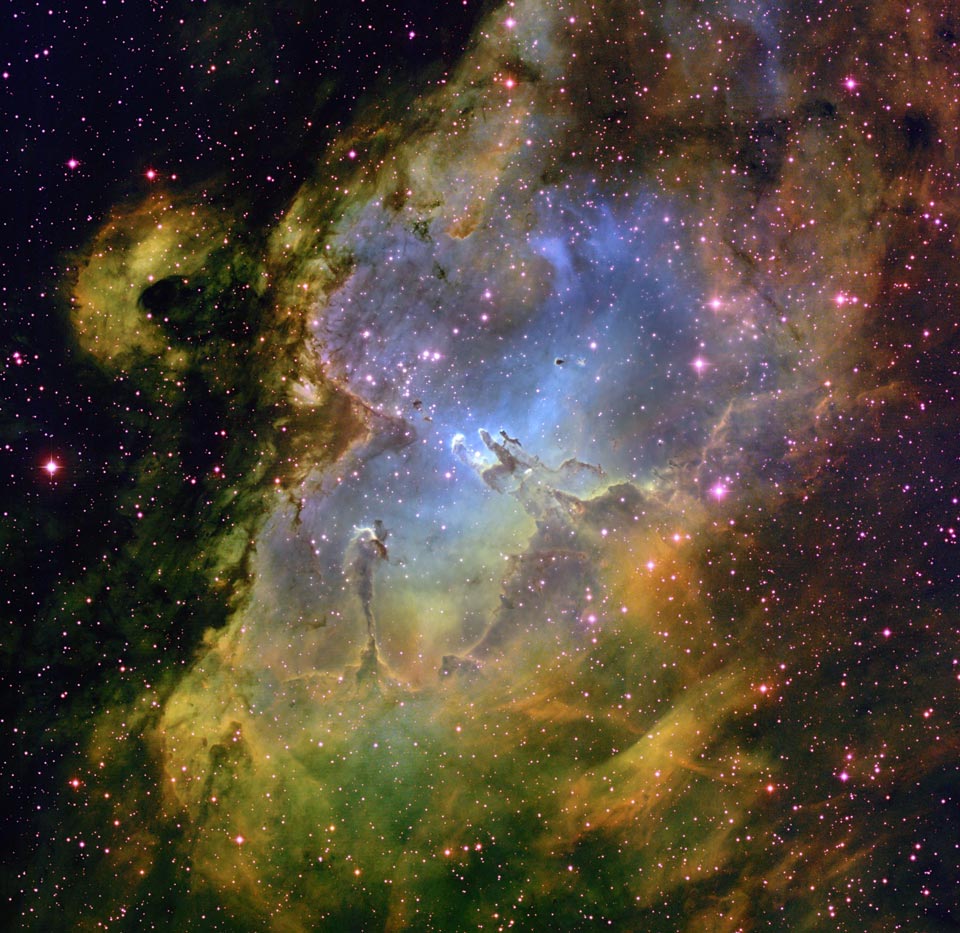

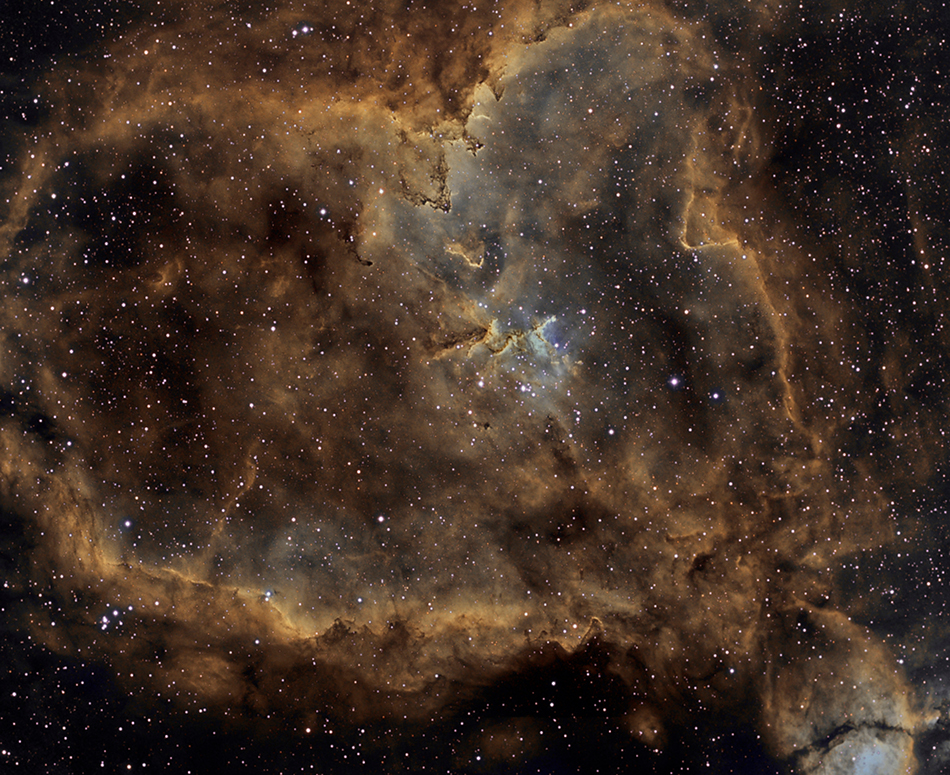

Bildcredit und Bildrechte: Don Goldman

Mitten im Rosettennebel strahlt ein heller offener Sternhaufen. Er beleuchtet den Nebel. Die Sterne von NGC 2244 sind vor wenigen Millionen Jahren aus dem umgebenden Gas entstanden. Das Bild wurde im Jänner aus mehreren Aufnahmen in den Spektralfarben von Schwefel (rot), Wasserstoff (grün) und Sauerstoff (blau) erstellt. Es zeigt unglaubliche Details der Zentralregion.

Ein heißer Teilchenwind strömt von den Haufensternen aus. Er trägt zu einer sehr komplexen Menagerie aus Gas- und Staubfasern bei. Dabei höhlt er langsam die Mitte Haufens aus. Das Zentrum des Rosettennebels hat einen Durchmesser von etwa 50 Lichtjahren. Es ist ungefähr 4500 Lichtjahre entfernt. Man sieht es mit Fernglas im Sternbild Einhorn (Monoceros).