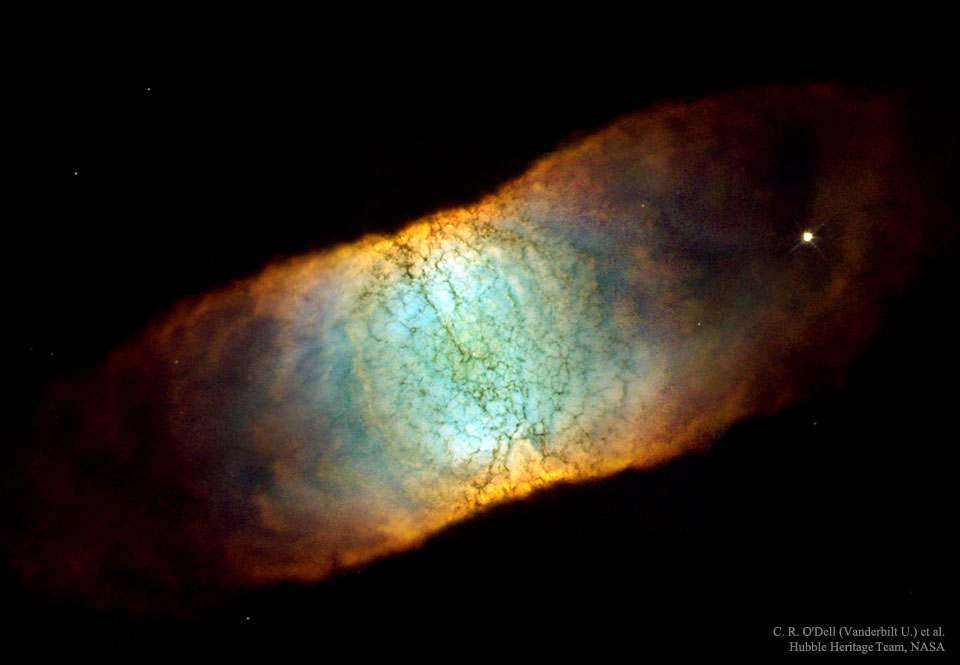

Bildcredit: NASA, ESA, Hubble, HLA; Neubearbeitung und Bildrechte: Raul Villaverde

Manche sehen hier das Auge einer Katze. Der faszinierende Katzenaugennebel liegt dreitausend Lichtjahre von der Erde entfernt im leeren Raum zwischen den Sternen. Das Katzenauge (NGC 6543) ist ein klassischer planetarischer Nebel. Er entsteht in der kurzen, aber prächtigen Schlussphase in der Existenz eines sonnenähnlichen Sterns.

Außen verläuft ein einfacheres Muster. Es besteht aus staubigen konzentrischen Hüllen, die hier nicht abgebildet sind. Vielleicht entstand es, indem der Zentralstern im Nebel die äußeren Schichten in einer Serie regelmäßiger Erschütterungen abstieß. Wie die schönen, komplexeren inneren Strukturen entstanden sind, ist nicht gut erklärbar.

Das wahrhaft kosmische Auge ist auf diesem digital überarbeiteten Bild des Weltraumteleskops Hubble klar erkennbar. Es ist mehr als ein halbes Lichtjahr groß. Vielleicht erkennt man, wenn man in dieses Katzenauge starrt, das Schicksal unserer Sonne, wenn ihre Entwicklung die Phase eines Planetarischen Nebels erreicht … in etwa 5 Milliarden Jahren.