Bildcredit und Bildrechte: Abdullah Al-Harbi

Wenn Sterne vergehen, bilden sie Wolken. Zwei Wolken aus Gas und Staub, die beim Ende von Sternen entstehen, befinden sich im hoch fliegenden Sternbild Schwan (Cygnus). Sie schweben durch die reichhaltigen Sternenfelder in der Ebene unserer Milchstraße.

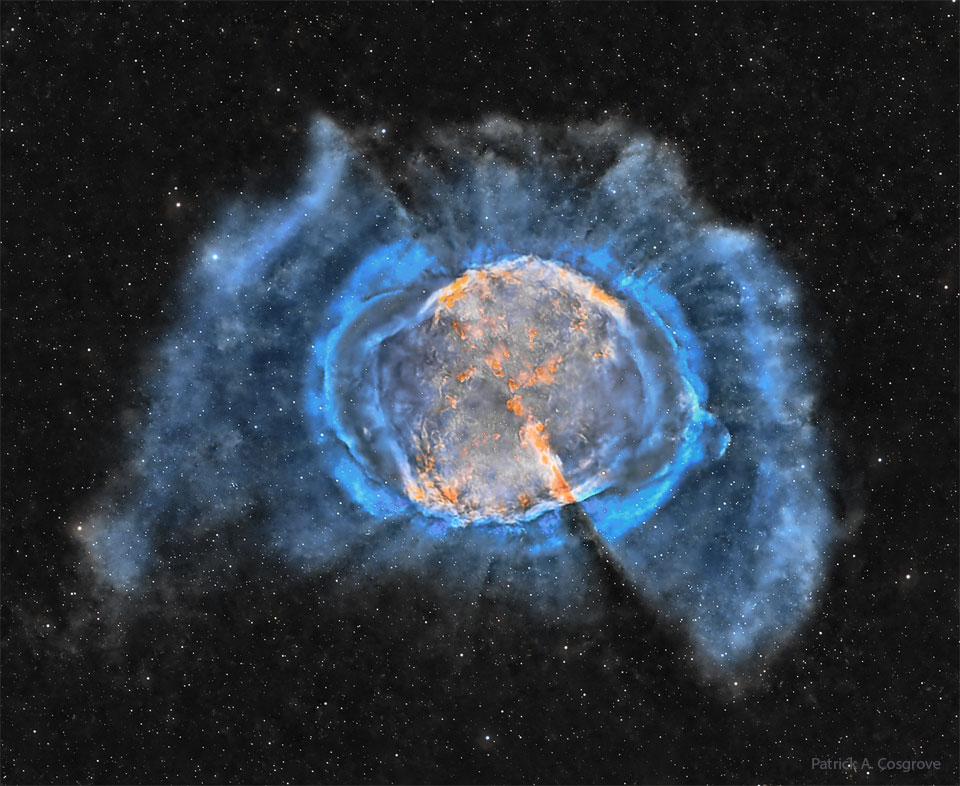

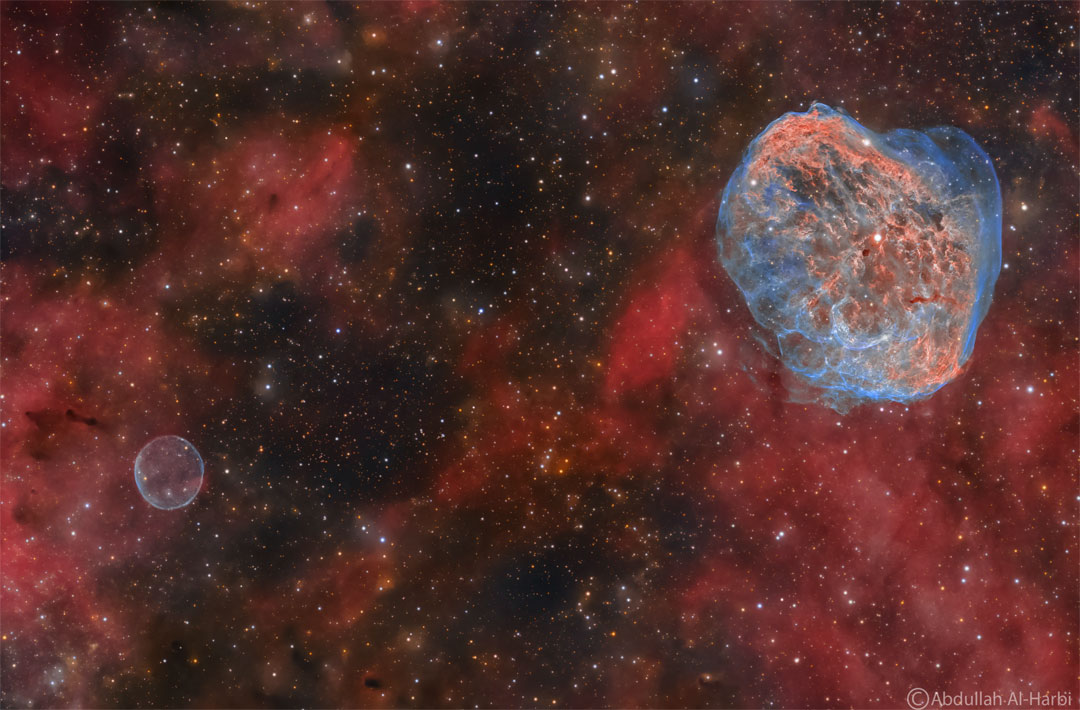

Auf diesem Teleskopsichtfeld sind die Seifenblase (links unten) und der Sichelnebel (rechts oben) abgebildet. Beide sind in der Schlussphase der Sternentwicklung entstanden. Der Sichelnebel ist auch als NGC 6888 bekannt. Er entstand, als sein heller, zentraler, massereicher Wolf-Rayet-Stern WR 136 seine äußeren Hüllen in einem starken Sternwind abstieß. WR 136 verheizt seinen Brennstoff in rasantem Tempo und steht am Ende seiner kurzen Existenz, die mit einer gewaltigen Supernovaexplosion enden dürfte.

Der Seifenblasennebel wurde 2013 entdeckt. Er ist wahrscheinlich ein planetarischer Nebel – das ist die finale Hülle eines langlebigen sonnenähnlichen Sterns mit geringer Masse, dessen Schicksal es ist, als langsam abkühlender Weißer Zwerg zu enden. Beide Sternnebel sind etwa 5000 Lichtjahre entfernt. Der größere Sichelnebel ist etwa 25 Lichtjahre groß. In wenigen Millionen Jahren werden beide Nebel wahrscheinlich verschwinden.

Himmlische Überraschung: Welches Bild zeigte APOD zum Geburtstag? (ab 1995, deutsch ab 2007)

Zur Originalseite