Bildcredit: Röntgen – NASA / CXC / J. Irwin et al.; Optisch – NASA/STScI

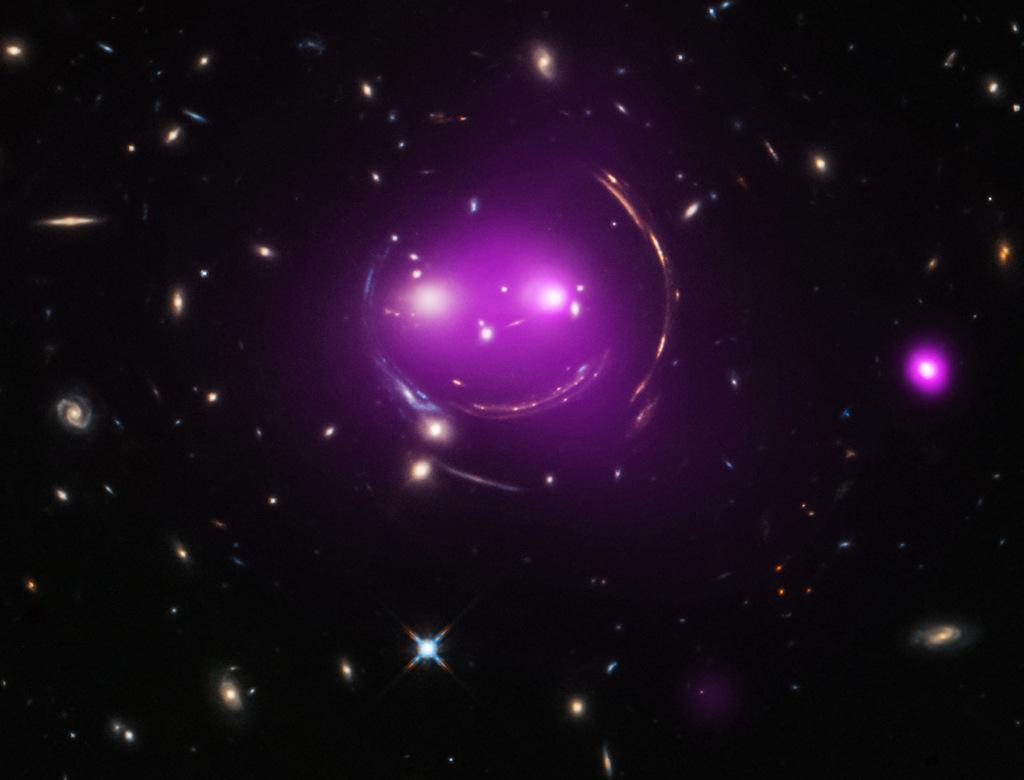

Albert Einstein publizierte die Allgemeine Relativitätstheorie vor mehr als 100 Jahren. Sie sagte den Effekt der Gravitationslinsen vorher. Dieser verleiht fernen Galaxien so eine wunderliche Erscheinung, wenn man sie auf Bildern betrachtet, die mit den Spiegeln der Weltraumteleskope Chandra und Hubble aufgenommen wurden. Sie zeigen eine Galaxiengruppe in Röntgen- und sichtbarem Licht.

Die Gruppe hat den Spitznamen Grinsekatzen-Galaxiengruppe. Vielsagende Bögen rahmen die beiden großen elliptischen Galaxien der Gruppe. Die Bögen sind Bilder ferner Galaxien im Hintergrund. Die Verteilung der Gravitationsmasse in der vorderen Gruppe krümmt sie. Diese Masse besteht vorwiegend aus Dunkler Materie.

Die beiden großen elliptischen „Augen“-Galaxien sind die hellsten in der Gruppe, die verschmelzen. Die relative Geschwindigkeit der Kollision beträgt fast 1350 km/s. Sie erhitzt das Gas auf Millionen Grad. Dabei entsteht das violett gezeigte Leuchten in Röntgenlicht. Neugierig auf die Verschmelzung der Galaxiengruppe? Die Grinsekatze lächelt im Sternbild Große Bärin. Sie ist etwa 4,6 Milliarden Lichtjahre entfernt.