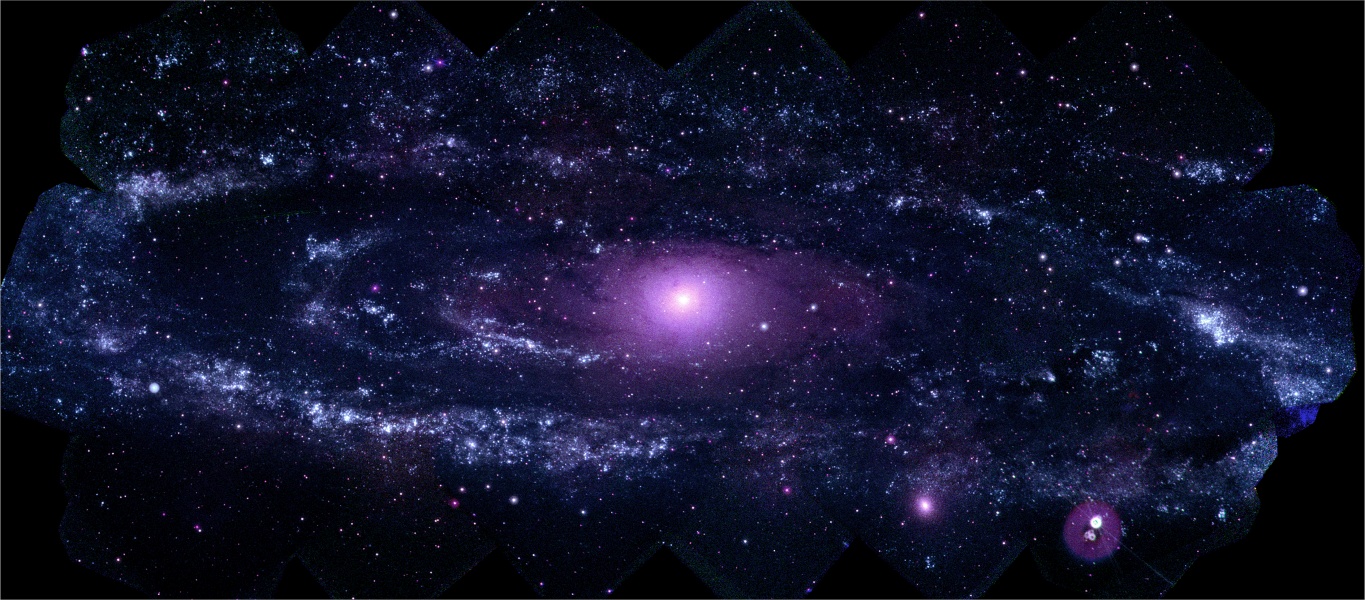

Credit: GALEX, JPL-Caltech, NASA

Die Andromedagalaxie ist etwa 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Verglichen mit anderen großen Galaxien liegt sie gleich nebenan. Weil sie so nahe ist und einen Durchmesser von etwa 260.000 Lichtjahren hat, waren 11 Bildfelder des Satellitenteleskops Galaxy Evolution Explorer (GALEX) für dieses prachtvolle Porträt der Spiralgalaxie im Ultraviolettlicht.

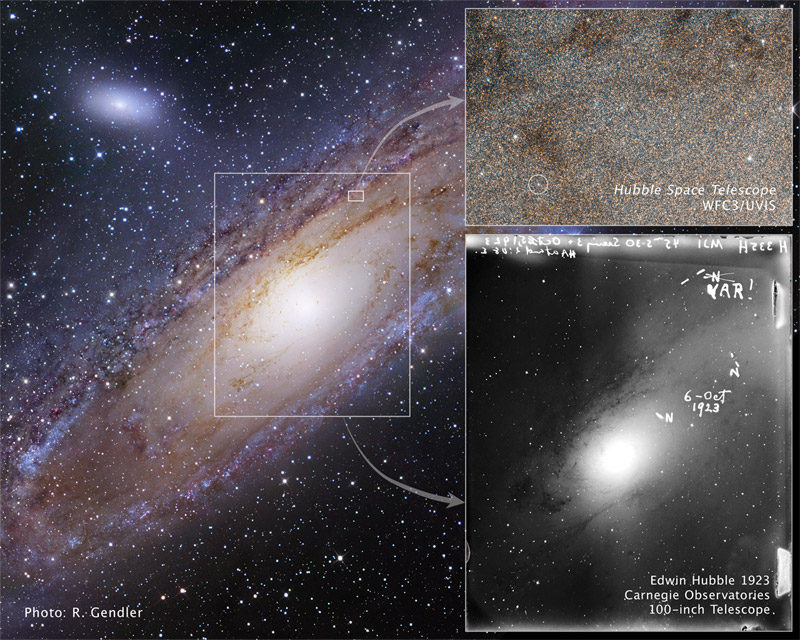

Andromeda ist auch als M31 bekannt. Auf Bildern im sichtbaren Licht treten die Spiralarme deutlich hervor. Dagegen sehen die Arme auf dieser Ultraviolettansicht von GALEX eher wie Ringe aus, die von heißen, jungen, massereichen Sternen geprägt sind. Die Ringe sind Orte mit heftiger Sternbildung. Sie wurden als Hinweis interpretiert, dass Andromeda mit ihrer kleineren elliptischen Nachbargalaxie M32 vor mehr als 200 Millionen Jahren kollidierte.

Die große Andromedagalaxie und unsere Milchstraße sind die größten Galaxien der Lokalen Gruppe.