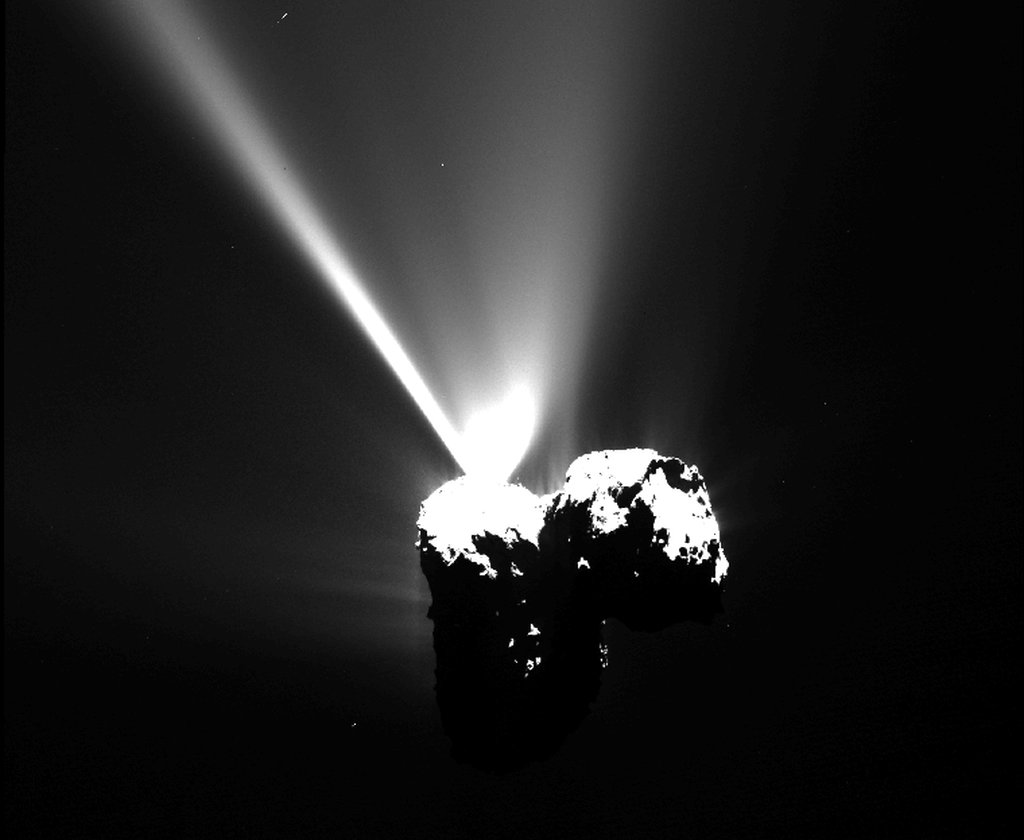

Bildcredit: ESA / Rosetta / MPS für das OSIRIS-Team; MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA

Am 12. August ereignete sich dieser dramatische Ausbruch auf dem Kern des Kometen 67P/Tschurjumow-Gerassimenko. Es war wenige Stunden, bevor er sein Perihel erreichte. Das Perihel ist die größte Annäherung eines Himmelskörpers an die Sonne. Der periodische Komet vollendet alle 6,45 Jahre einen Umlauf um die Sonne. Seine Periheldistanz beträgt ungefähr 1,3 Astronomische Einheiten (AE). Damit ist er noch außerhalb der Bahn des Planeten Erde (1 AE).

Der zweilappige Kern ist 4 Kilometer groß. Das nüchterne Bild im hellen Sonnenlicht mit dunklen Schatten stammt von der Wissenschaftskamera der Raumsonde Rosetta. Sie war bei der Aufnahme etwa 325 Kilometer entfernt. Rosetta ist zu nahe, um den wachsenden Schweif des Kometen ganz zu sehen. Doch sie behält ihren Platz in der ersten Reihe, um zu zeigen, wie der Kern warm und in den nächsten Wochen aktiver wird. Dann sublimiert urzeitliches Eis auf der Oberfläche und bildet Strahlen aus Gas und Staub.

Der letzte Periheldurchgang des periodischen Kometen Swift-Tuttle fand 1992 in einer Entfernung von 0,96 AE statt. Der Staub von seinem Kern fiel diese Woche zur Erde.