Bildcredit und Bildrechte: Damian Peach/SEN

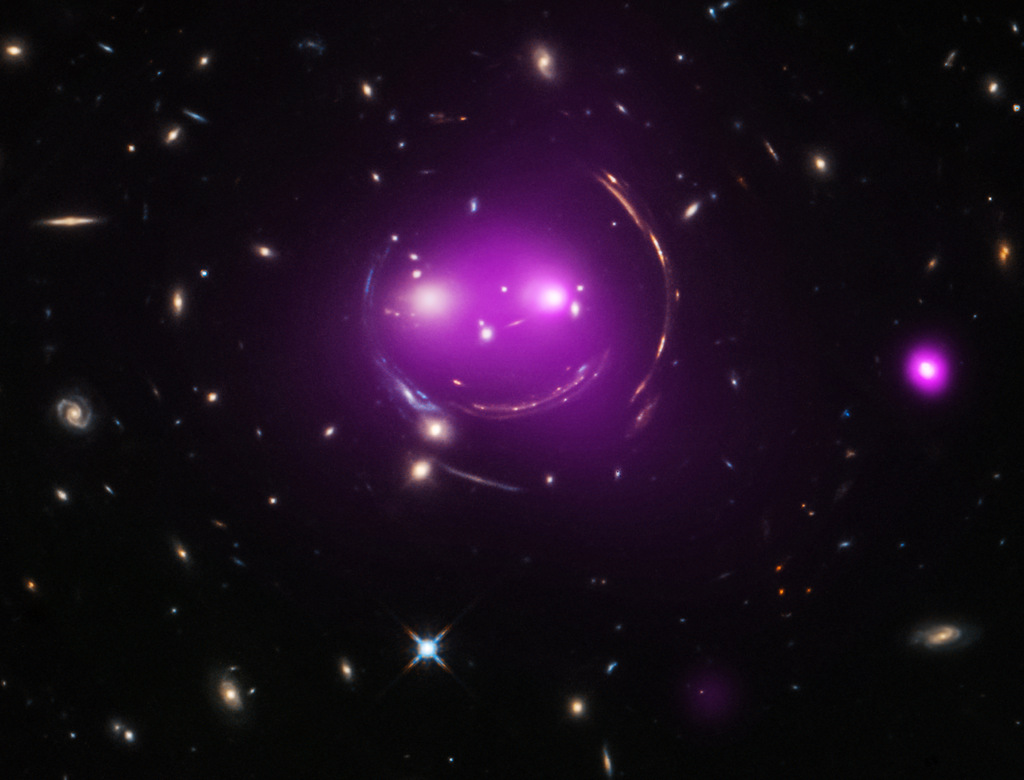

Der Komet 67P/Tschurjumow-Gerassimenko ist kein heller Komet. Er zieht gerade in der Morgendämmerung langsam nahe bei der Planetenreihe in der Ekliptik über den Himmel. Das Komposit entstand aus Teleskopbildern. Es zeigt die Entwicklung des Kometen von Ende September (links) bis Ende November (rechts). Dabei wandert er von der Sonne fort hinter die Marsbahn. Die blassen, ausgedehnten Schweife und die Koma liegen vor dem farbigen Hintergrund aus Sternen am östlichen Rand des Sternbilds Löwe.

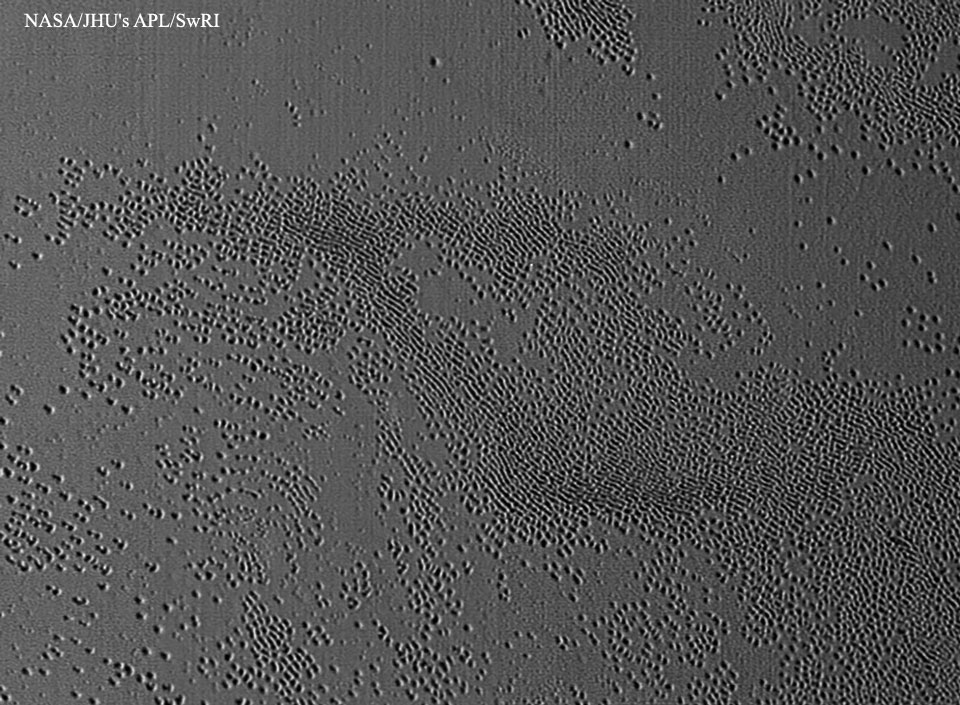

Vor einem Jahr war der Komet vor seinem Periheldurchgang und weniger aktiv. Damals gelang die historische Landung der Sonde Philae im Rahmen der Mission Rosetta. Die Landesonde Philae berührte die Oberfläche des Kometenkerns.